| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

くらいくらい電子の森に・・・

作者:たにゃお

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動第七章 (3)

誰も、一言も発しなかった。

柚木すら、一言も発することが出来なかった。ただまじまじと、珈琲を呑む紺野さんを初めて見るような顔で眺めていた。…そんな柚木をぼんやり観察しながら、僕はこう考えていた。

―――なんて、合理的なんだ。

こんな風に思ってしまう自分が嫌いだ。紺野さんはいい人だと思うし、実際に酷い目に遭っているなぁと思っている。

なのに僕はどういうわけか、伊佐木という課長の手管の鮮やかさに感心してしまう。

経営の危機を救い、上層部の無茶な懸案を呑み込み、開発チームの職人気質まで利用して、彼は『会社にとってのスジ』を通した。すごくイヤだけど、僕には彼の思惑が手に取るように分かる。そして彼が次に打とうとしている一手も見える気がする。

「……あのさ、紺野さん」

「なんだ」

「紺野さんたち、一切の情報を封印したんだよね」

「あぁ」

「……それでこれから、どうする気なの?」

「………」

紺野さんは、ぎくりと肩をふるわせた。

「今の紺野さん、七並べでカード止めてる子供と一緒だ」

「…うまいこと言うじゃねぇか」

「ちょっと、何なの?あんたらだけで話を完結させないで!」

柚木が割って入ってきた。自嘲気味に笑って、紺野さんは指を組みなおした。

「――もう『積み』ってことだ。このプログラムが完成すれば、俺達は社会的に殺される」

「そ、そんな!まだきっと方法が!!」

「……あるよ」

ふいに割り込んだ僕の声に反応して、柚木がガバッと振り向いた。

「なんで姶良に分かるの!?そしてなんで私に分からないの!?」

し、失敬な…。一瞬、もうこいつには教えてやるものかと思ったけれど、ここで知ったかぶっただけだと思われるのも悔しいので話してやることにする。

「要はこの件が、『なかったこと』になればいいんだ。…今まさに、紺野さんがやってることだよ」

紺野さんが、片眉をあげてにやりと笑った。

「すでにプログラムが完成してて、デバッグとモニターテストだけになってること、その課長には伝えてないんだろ」

「…察しがいいな」

「僕がその課長なら、こう考えるからだよ。紺野さん達を生贄にするなら、完成品のプログラムを何が何でも手に入れなきゃいけない。…最初は、技術者を雇って引き継がせようとしたけど、紺野さんの妨害に遭った……」

「妨害ってなんだ妨害って」

「いちいち絡まないでよ…で、伊佐木課長は作戦を変えた。まず紺野さんを泳がせて、プログラムを完成させた時点で記者会見を開いて謝罪を行い、完成されたプログラムを配布すればいい。あとは紺野さんが何をぎゃあぎゃあ喚こうが、先に言ったもん勝ち」

「…ま、そんなとこだろうな」

「紺野さんは、プログラムが完成した時点で屠られる。ならば取るべき手段は一つ」

珈琲はいつしか空になっていた。空のカップをもてあそびなら、言葉を続ける。

「上層部に内緒で修正プログラムを完成させて、勝手に配信しちゃえばいいんだ。そうすれば、この件は『なかったこと』になる。あの開発会議が『なかったこと』にされたのと同じようにね」

紺野さんは一度だけ首を縦に振ると、窓を細く開けて壁に寄りかかった。刹那、窓の外から洩れ聞こえた車の排気音におびえて、柚木が視線を泳がせた。

「…大丈夫だよ、白のミニバンだ」

「―――ん」

僕の脳裏にも、あの悪夢のような逃走劇がよぎっていた。悪寒が背筋を這い登って

――そうだ。あの、謎の追跡。

これだけでは、あの追跡の説明がつかない。彼女は、たしかこう言った。

―――私たちは、人殺しになってしまう。

その後、例の『烏崎』がパニックを起こして彼女を殴り、僕らに暴言を吐いてうやむやにしてしまった。だから断言は出来ないけれど、なんとなく感じる。

この件は、多分紺野さんが把握している以上に、複雑で厄介なことになってしまっている。そして紺野さんも、それに薄々気がついていると思う。

だから紺野さんは、軽い肯定だけ僕らに与えたきり、腕を組んで黙り込んでしまったんだ。

「――じゃ、私たちが狙われた理由はなんなの?」

柚木が、当然の疑問を投げかけた。腕を組んだまま考え込んでいる紺野さんの代わりに、僕が答えた。

「伊佐木は多分、紺野さんの目論見に気がついたんだ。それで、身辺をさぐっているうちに、外部の協力者がいるらしいことを突き止めた。…悪い、怒らないで聞いて欲しいけど、柚木は多分、僕と間違われたんだ。…それで、伊佐木は指示を出した」

「…MOGMOGを奪えって?」

僕らの視線が、紺野さんに集中した。彼は居心地悪そうに身じろぎをして、首をゆるゆると振った。

「そんな筈ないんだよ。――ここまでやる筈、ない」

「でも…!紺野さんだって、会社の奴だって言ったじゃん!」

「まてまて、たしかにそうなんだが…奴らが、ここまでやる理由がなぁ…」

――そう。そこなんだ。

話を聞く限り、伊佐木という男は石橋を叩いて強度を測って向こう側に人を渡してザイルを張って初めて渡るような人だと思う。危険を冒してMOGMOG強奪なんて迂闊なキャラとは程遠い。

「指示は出したかもしれない。ただそれは強奪だとか誘拐だとかじゃなくて…」

「んー、あぁ……そうだ、姶良、ビアンキはどうした。何か分かるかもしれない」

「……あっ!!」

枕元に無造作に転がされたバックに飛びつく。さっきこぼしたエビアンで浸水してないだろうな…金具をはずすのももどかしく、どきどきしながらノーパソを引っ張り出した。とりあえず、濡れてはいなかった。でも画面が暗い。

「…ばっちり、落ちてるな」

「壊れてないだけ奇跡だよ。…いや、壊れてるかも?」

電源を入れると、ヴヴン…と危なっかしい音を立てて、網膜認識中の画面が立ち上がった。ひとまずほっとして、ビアンキの起動を待つ。

「私のも大丈夫かな」

よく分からないなりに、話がひと段落したことを悟ったのか、柚木は広々としたリビングルームに帰ってしまった。…さっきはあれほど食いついてたくせに、興味が逸れるのは一瞬なんだな。

「――ご主人さま!」

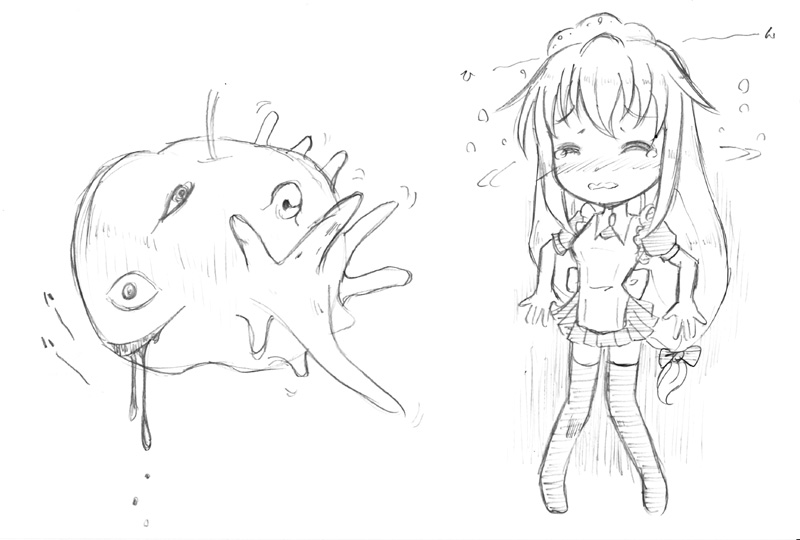

起動音と重なるように、ビアンキが話しかけてきた。泣きそうな表情と、なにやら背後に膨れ上がる、とてもじゃないが一度に処理しきれないほどのウイルスの塊。それはグロテスクな蠢動を繰り返して『リンゴ』の形をとろうとするけど、形がまとまりかけると、どこかが『ぼこり』と綻びて、綻びから這い出した無数の触手がリンゴを飲み込み、再びカオスに戻る。

「………なに、これ」

「あの子が出たんです!」

「例のMOGMOGか!?」

紺野さんが身を乗り出して画面を覗き込み、息を呑んだ。

「……おい、これやばいぞ!!」

そう言い残して、凄い勢いであとじさると、CDの山からケースを一つ引っ張り出し、僕を押しのけて強引にスロットに押し込んだ。

「ちょ…マスター以外の操作は受け付けられないですから!」

「姶良、許可しろ!」

「ビアンキ、かまわない。インストールしてくれ」

言い終わると、ビアンキの姿がDos-vの黒いウィンドウに切り替わり、夥しい行数の数列が猛烈な勢いで画面を上昇した。次々に開く黒いウィンドウの、チカチカ明滅するカーソルの後ろに、関数らしきものを素早く打ち込んではリターンキーを押す。それを繰り返す。紺野さんの額に、汗がにじんだ。

「……キリがない……!」

「なに、これ」

自分のノートパソコンの無事を確認して満足したらしい柚木が、ひょこっと顔を出した。

「な、なんかビアンキがやばいことになってるみたい」

「ウイルス感染だ。結構、やばい。とっさに被害を最小限に押さえ込んだ判断力は、さすがMOGMOGだが、データはいくつかやられたぞ」

「いいよ、どうせ大したもん入ってないし」

「…感染ファイル削除…っと。おい、終わったぞ」

画面を覆いつくしていた黒いDos-vウィンドウが消え去ると、まだ蠢動をやめないものの、なんとかリンゴの形を保っているウイルスの塊が映し出された。

「…削除してくれないのかっ!?」

「何をいう、せっかく大物を生け捕ったんだぞ!ビアンキちゃんに食わせてワクチンを作らせないでどうする!」

そうは言うが、当のビアンキは完全に、ぶよぶよ蠢く巨大リンゴに怯え切っている。ウイルスに怯えるセキュリティソフトというのもどうかとは思うが、蠢くリンゴを食わせようとする紺野さんもどうなのか。

「さあ、食いなさい、ビアンキちゃん!」

「い…イヤですぅ…」

「イヤですぅ、じゃない!君の役目はなんだ、セキュリティソフトだろ!」

「だ、だって何か動いて…イヤァ!何か出てきた!!」

リンゴの右側がぞるりん、と蠢いて、赤い汁のようなものがドバッ!と溢れ出した。

「こ、これは…新鮮な果汁がこう…ドバッと…」

「あの、紺野さん…もういいから削除してよ」

「お前はまた甘いことを!さあ食えビアンキちゃん、ご主人さまのために!!」

「そ、そんなこと言ったって…ひゃあっ、また動いたっ!」

今度はリンゴの中央が横に裂け、ひきつり笑いのような亀裂が生じた。亀裂から、赤い液体がどばー、と滴り落ちる。画面はあっという間に血の海に沈みこんだ。…こんなグロいアニメーションを設定したのは誰だ。

「こ、こんなのもう食べ物じゃないですぅ…」

…そうだよな。ビアンキもそう思うよな。僕の感想、間違ってないよな。画面の大半を占めて、変な声で呻きながら血を吐くリンゴは、普通食べ物じゃないよな……。

「いやまて、なんかリンゴが小さくなっていくぞ!」

一通り血糊を撒き散らしたリンゴは、しゅるしゅると収縮を始めた。ビアンキの身の丈ほどあったのが、徐々に半分くらいになり、ついにはビアンキの手に収まる大きさに落ち着いた。血溜まりの中央に、赤黒く光る小さなリンゴが、ぽつりと消え残った。

「……よかったな、ビアンキちゃん。もう動かないぞ。これなら食えるだろう」

「………」

先刻まで動いてたビアンキは、心底イヤそうにリンゴを一瞥すると、あまり見ないようにしてつまみ上げて一口かじった。…すごくイヤそうに。

「硬っ…」

「硬い…じゃ、あれ圧縮の表現だったんだな…芹沢あたりの仕業か」

「えっ、仕様じゃないの?」

「ちょいちょいあることだぞ、プログラマーがソフトに悪戯アニメを仕込むのは」

ビアンキは、硬くてかじれないリンゴを持ったまま僕を見上げた。気のせいか、昨日の衝突で液晶がびみょうにいかれたのか、チェレステの瞳が少し濁ってみえる。

「なんかこれ、時間かかりそうだから…食べる前に、お話聞いてくれますか?」

「ああ。聞きたいな」

――ビアンキは、たどたどしく言葉を綴りながら長い話をした。ハルと話したこと、『あのMOGMOG』を見つけたこと、そして、そのご主人さまは、何かの理由で『助からなかった』ことを。ハルと交わした『僕とビアンキが同じ電子でできている』という情報を、目を輝かせて語り、狂ったMOGMOGのくだりでは、肩を落として呟くように語った。

「――追跡、しようと思ったら、電源が落ちちゃって」

「いや、ラッキーだったよ。Googleのセキュリティさえ歯が立たないようなウイルスと正面対決なんてことにならなくて…」

しばらく考え込んでいた紺野さんが、ふと目を上げた。

「ご主人さまは『助からなかった』って言ったな」

「…はい、そう聞きました」

「死んだのか」

「そこまでは…」

ビアンキは、困ったように視線をさまよわせた。少し、返事を待つ程度の間が空いて、紺野さんは再び考え込んでしまった。

「…おかしいな。マスターが『助からなかった』。MOGMOGは作動している。…MOGMOGは、マスターの網膜に反応して、処理を行なうはず…」

「ウイルスのせいで、ご主人さまが『助からなかった』って思い込んでる…というのは?」

「それもありうるな…どっちにしろ、今は情報が少なすぎてさっぱりだ。柚木ちゃん、姶良、メシだ。朝メシにしよう」

「えっ…」

ビアンキを立ち上げたばかりで、朝の挨拶もしてないのに…。さっき怖い目にあったばっかりで、まだ不安を隠せないビアンキをこのままに…?

「ご主人さま…」

「…ごめん、ビアンキ!少ししたら戻ってくるから」

「…いってらっしゃい」

弱々しく微笑をうかべて、ビアンキは頭を下げた。…あぁ、なんか可哀想だ。プログラムの仮装人格だと分かってるのに、この罪悪感は何なんだ…

「こら!なに1人でぼーっとしてるの!手伝いなさいっ!」

柚木に頭を掴まれて、はっと我に返った。すでにベーコンエッグと思われる香ばしい香りが部屋中に立ち込めていた。思えば、昨日の昼から何も食べてないなぁ…僕は匂いにつられるようにふらふらと立ち上がる。

「まだご飯じゃないからね、お皿ならべるの手伝ってよ」

ずんずん前を歩いていく柚木の、ぶらんぶらん揺れるクセ毛の束を目で追う。起き抜けは更に大変なクセ毛なんだなぁ。…ちょっと叱られたり、一緒にお皿並べたりして、一緒の朝ごはんを頂く。まるで同棲カップルみたいだな、と思うと、自然足取りが軽くなる。出来たら食後に、お揃いのカップでもう一杯珈琲が飲みたい♪

「よぉ、ベーコンエッグあがったぞ」

……そうだ。こいつがいたんだ……

ふいにムサ苦しい現実に引き戻されて眩暈を起こす。僕としたことが不覚にも、男が作った朝飯にふらふらと釣られてしまうなんて。…やめろ!エプロンで濡れた手を拭くな!あんたのエプロン姿なんか見たくないんだよ!見たかったのは柚木の出来れば全裸エプロン的な姿とでも申しましょうか…!という魂の叫びを心中にのみ押しとどめ、柚木に「むさ苦しい朝食風景だね」とでも言おうと思って横を見ると、彼女はベーコンエッグとサラダを皿によそう紺野さんを、うすく頬を赤らめて見つめていた。

…そういえば何かの雑誌で「料理はモテる男の必須条件!」とか書いてあった。畜生、ベーコンエッグくらい僕にだって作れるぞ。神よ!今すぐ、このベーコンエッグは僕が作ったってことにならんことを!と祈ってみるも、そんな馬鹿馬鹿しい願いに天が耳を貸すはずもなく、僕は食器のある場所さえよく分からずにキッチンをうろうろ2往復しただけで食卓に着いた。

「結局なにもしないんだから!猫並みの役立たずね!」

「し、仕方ないだろ。ひとんちってよく分からないんだよ…」

柚木に酷いことを言われながらも、僕はけなげにコーンフレークの箱を振る。僕の仕事はこれだけだ。

「こら!もう出しすぎ!これ食べてみると結構多いんだよ!ほんと猫並みなんだから!」

箱を振るだけの仕事にすらダメ出しを受ける。

「あはは…まあまあ。柚木ちゃんの、こっちによこしな。出すぎた分は俺が食べるから」

紺野さんが、度量の大きいところをアピールしだした。何か挽回のチャンスはないか!?と食卓を見渡したが、そこにあるのは完成された朝ごはんのみ。僕に出来ることといえば、『醤油とって』とでも言われたら、さっとスマートに渡すことくらいだ。

…昨日『あんなこと』があった後とは思えない、穏やかな朝食の風景。しかも隣には柚木がいる。もう挽回がどうとか、どうでもいいや。僕は口の中で小さく『いただきます』と呟くと、スプーンを取った。

……柚木が、ご主人さまの頭を、『くしゃ』って触った。

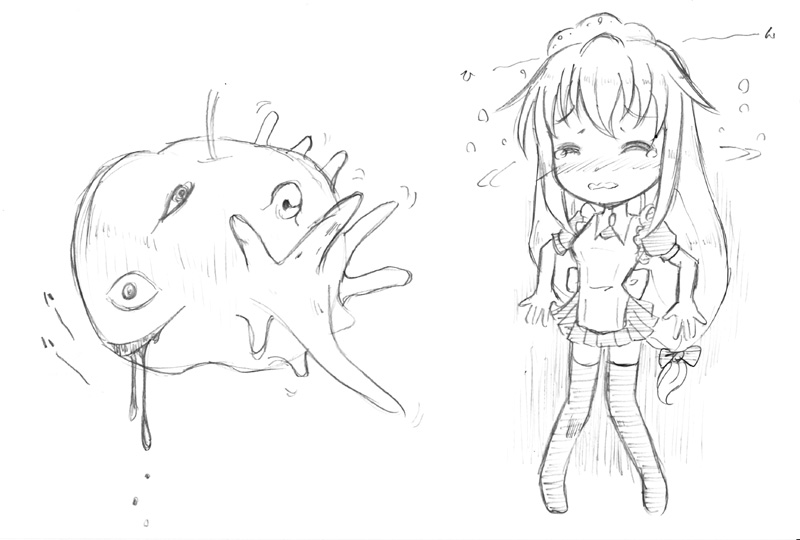

私の『情報』でしかない両手を見つめる。私が百万回でも伝えたい一言は、その一触には、決して届かない。

触れるって、無敵だ。

こんな何も触れない手なんて、誰にも歩み寄れない足なんて、あってもなくてもおんなじ。そう思った瞬間、『あのMOGMOG』が初めて私の前に現れた時の姿を思い出した。

あの子、手も足も喪っていた。

…今ならわかる。あの子は気付いてしまったの。私たちは最初から、手も、足も持っていないっていうことに。多分私よりもずっと強烈に、そのことを突きつけられ続けたのね。胸がじわりと痛んだ。手元のリンゴに目を落とす。あの子は、ご主人さまを助けられなかった。きっともう永遠に会えない。ご主人さまを救えなかった手なんて、足なんて、ないのと一緒。そんな絶望感が、この硬いリンゴにいっぱい詰まってる。…私も、朝ごはんにしないとね。硬いリンゴを、無理やり一口かじる。

集音マイクが拾ってくれる、ご主人さまの声。それに柚木の声。二人とも、少し喧嘩しながら笑ってる。紺野さんの声もする。食べてるときは、あまり喋らないみたい。二人ともいい人。…胸は痛むけど、少し安心する。朝ごはんが終わったら、きっと私の前に帰ってきてくれるもの。

でももし、あの二人が突然『悪い人』になって、ご主人さまを殺し始めたら…。

きっと、私には何も出来ない。ただ泣き叫びながら、二度と会えなくなるご主人さまの骸を見守るだけ……ぴりっと、なにか『よくないもの』が私の中を蝕む気がした。何か、イヤだな、このリンゴ。早く食べちゃおう。

集音マイクの音に耳を傾けながら、もう一回リンゴをかじる。三人の、楽しそうな笑い声が響く。…胸に、響く。

青いスクリーンに映りこむドアの隙間に、ご主人さまの笑顔が見えた。手を伸ばしてみる。指先は、青いスクリーンの表面を撫でただけ…。スクリーンの向こうは、私には触れられない別の世界。ここは綺麗だけど青白くて、暗くて、とっても冷たい。

――海の底にいるみたい。

私の思いに、もう1人、別の誰かの声が重なった気がした。…そうね。私もあの子とおんなじね。

ご主人さまに触れられない手なんて、ないのと一緒。ねぇ、ご主人さま。聞こえる?

「ここは海の底、みたいです…」

――ダメ!こんなこと考えてちゃ!

最近、1人で起動してる時間が長すぎて余計なことばっかり考えちゃってる。私とご主人様は、在り方が違うだけ!柚木や紺野さんみたいに触れないけど、ずっと、ずっと一緒にいられるんだから!ご主人さまの好きなサイトだって、好きな食べ物だって、いっぱい知ってるもん!……作れないけど。

「…あのさ、紺野さん」

「お、なんだ?」

「あの珈琲、もう一杯ほしいんだけど」

――ほらね!ご主人さまは珈琲が大好きなの。だから私は、おいしい珈琲の淹れ方を50通りくらい知ってる!…どれが一番おいしいのかは分からないけど。

「おぉ、ちょっと待っていろ」

「あ、いいよ。私がやる!」

柚木が立ち上がった。

「でも豆の挽き方、分かるかい」

「分かるよ。うちの実家、喫茶店だもん」

「…いいなぁ。柚木ん家の子だったら、おいしい珈琲飲み放題かー」

「もー、姶良は。子供みたいなこと言わないの!」

柚木は怒ったような口調なのに、少し笑ってた。そして、腕をかるく上げてポンと叩くと

「じゃ、純喫茶『ルベド』看板娘のウデを見せてあげる!」

柚木の手が、ご主人さまの肩を軽く叩いた瞬間、つい大声がでた。

「わ、私がご主人様の珈琲、淹れるんですから!!」

寝室の暗がりから、ビアンキの声が聞こえてきた。紺野さんと柚木が顔を見合わせ、僕に『何が起こってるんだ』と言わんばかりの視線をよこしてくる。そんな目で見られたって、僕だってよく分からない。

「ビアンキ…ちゃん?どうしちゃったのかな?」

一応、ご機嫌取りモードでビアンキに近寄る。ビアンキは、運んで欲しいときにする『持って持って』のしぐさを繰り返していた。…暗がりに1人で置かれて、寂しくなっちゃったんだろうか。

「寂しくなっちゃったんじゃないですから!」

僕の考えを見透かすように、ビアンキが釘を刺してきた。

「はいはい…じゃ、ここでいいかな…」

4人掛けソファの、紺野さんの隣にノーパソを置く。ビアンキは澄ました顔で、高らかに宣言した。

「ご主人さまの珈琲を淹れるのは、メイドのお仕事です。お客様にさせるわけには参りませんから。柚木、お座りください」

……3人で、息を呑んで画面を注視した。宣言したはいいけれど、彼女はここからどうするつもりなのか。そして僕らは、どう反応すればいいのだ。とりあえず、柚木が椅子に戻った。

「じゃ、紺野さん、立ってください」

「…え?」

「私の指示に従って、珈琲を淹れるんです。あ、手元が見えるところまで、私を持っていくんですからね!」

…そう来たか。紺野さんはイマイチ納得いかない顔で、首を傾げながらノーパソを抱えてキッチンに消えた。…すみません、紺野さん。

「まず、銅鍋でコーヒー豆を炒るんです!」

「…いや、もう炒ってあるから」

「でも、でも炒るんですから!」

「ていうか銅鍋がないんだよ…」

「じゃ、いいです。…次は珈琲豆をフィルターにセットして」

「挽いてないよ」

「あっ…ひ、挽くのはコーヒーミルで…その…ミルで…」

「…うん。ミルでね。分かった」

キッチンから、不安な言い合いが聞こえてくる。柚木も相当不安らしく、たまに伸び上がってキッチンを覗いている。

「どうしたの?あれ…」

「どうしたも何も…僕だってよくわかんないけど、自分ほったらかして皆で楽しそうに朝飯食べてたからすねちゃったんだよ」

「こういうこと、ちょいちょいあるの」

「…いや、こんなに反応するのは初めてだ」

「ふーん…ヤキモチだね!ちっちゃい子みたい」

柚木は、はっとするほど優しく笑った。

「そうじゃないですっ!もっと少しずつ、お湯を注ぐんですから!」

ビアンキは、なおも色々細かい注文をつけては紺野さんを困らせているらしい。もう言い返すのが面倒になったのか、紺野さんの声は聞こえない。

「それで、おやつはマリービスケットがいいです!かわいいから!」

「ねぇから…」

「えっと、じゃあアポロチョコもかわいいです!」

「三十路の1人所帯にアポロチョコが転がってたらイヤだろうが…」

「でも、ご主人さまのおやつ箱にはそんなのいっぱい入ってます!かわいいんです!」

「ビアンキ…いいからもう黙りなさい」

柚木がニヤニヤしながら肘で僕を突いた。あえて無視する。

「ご主人さま、ビアンキ印のホット珈琲です!」

ビアンキの弾んだ声とは裏腹に、浮かない表情の紺野さんが、珈琲を乗せたトレーとノーパソを抱えてふらりと出てきた。

「なに、ビアンキ印って…」

「ビアンキが、初めて淹れた珈琲なんですから」

「古いなぁ…」

「えっ…じゃ、カフェ・ビアンキ!」

「……喫茶店を開くな」

「キリマンジャロテイスト!」

「……マンデリンだ」

紺野さんに散々突っ込まれながらも、なんだか得意げに微笑むビアンキ。…柚木の言うとおり、ちっちゃい子みたいだ。結局俺が淹れたんじゃねぇか…と、まだぶつぶつ呟き続ける紺野さんのトレーから珈琲を取り、一口すすってみせる。

「ありがとう、ビアンキ。おいしいよ」

破顔一笑、ビアンキは子供のように無防備な微笑を浮かべる。喋り方とか笑い方、感情表現が、日に日にリアルになっていく。これがプログラムなんだとしたら、紺野さんは本当に天才だ。そんなことを考えていると、顎に手をあてて黙していた紺野さんがもぞっと体を動かした。

「だが、困ったな」

「今困ってること、優に10件は思いつくけど。どれ?」

紺野さんは一瞬首をかくっと落とし、そのまま言葉を続けた。

「…例のMOGMOGの追跡だよ。向こうもビアンキを意識しているようだし、そのMOGMOGが発狂して、どんな行動に出るか分からない以上、ビアンキで捜索を続けるのは危険だ。…でもマスターに『何かがあった』のなら、一刻の猶予もできない」

「ハルは捜索に回せないのかな」

「んにゃ…あいつは、完成版のMOGMOGをマークしているみたいだからなぁ…。標的がビアンキからハルに変わるだけの可能性もある」

なんか考えることが多すぎて、うんざりしてきた。紺野さんにも、そんな考え疲れの気配が漂っている。場の空気をいち早く察した柚木が(一番頭使ってなかったくせに)、テレビのリモコンをとった。

「もうやめよ、疲れちゃった。めざニューでも観ようよ」

僕は朝ズバ派なんだけど…と言いかけてやめる。モノリス並みにでかい液晶が、どこか不穏な面持ちの女性キャスターをバストショットで映し出した。…いつもと違って新鮮な朝の空気に、少しまごつく。爽やかな朝の時間に好んでみのもんたを見ている自分は間違ってたような気がしてきた。

どこかの国で大きいテロがあったとか、そんな実感がないニュースを、珈琲をすすりながらぼんやり眺める。ニュースが耳を素通りするにまかせて、頭を空っぽにする。

「そろそろ、今日のわんこが始まるよ」柚木の声が、遠くに聞こえる。

「今日のミノモンタは太ってます…」

「いや、これ大塚さんだから」

「オーツカさん?」

二人の声は、実に心地よく耳を素通りする。すがすがしいくらい、どうでもいい内容だ。今日のわんことやらは、まだ始まらないのかとじりじりしていると、突然、臨時ニュースが入った。

『…今、入ったニュースです。今朝未明、都内○○公園で、会社員男性の他殺体が発見されました』

「なんだ、近所じゃないか」

紺野さんが身を乗り出す。皿を洗っていた柚木も、中断してリビングに戻ってきた。

『服装や持ち物から、都内に住む会社員・武内昇さんであることが判明しました』

……武内!?

60インチの大画面に映し出された証明写真のその顔は、昨日僕が写メで紺野さんに送った男と、とてもよく似ていた。

柚木すら、一言も発することが出来なかった。ただまじまじと、珈琲を呑む紺野さんを初めて見るような顔で眺めていた。…そんな柚木をぼんやり観察しながら、僕はこう考えていた。

―――なんて、合理的なんだ。

こんな風に思ってしまう自分が嫌いだ。紺野さんはいい人だと思うし、実際に酷い目に遭っているなぁと思っている。

なのに僕はどういうわけか、伊佐木という課長の手管の鮮やかさに感心してしまう。

経営の危機を救い、上層部の無茶な懸案を呑み込み、開発チームの職人気質まで利用して、彼は『会社にとってのスジ』を通した。すごくイヤだけど、僕には彼の思惑が手に取るように分かる。そして彼が次に打とうとしている一手も見える気がする。

「……あのさ、紺野さん」

「なんだ」

「紺野さんたち、一切の情報を封印したんだよね」

「あぁ」

「……それでこれから、どうする気なの?」

「………」

紺野さんは、ぎくりと肩をふるわせた。

「今の紺野さん、七並べでカード止めてる子供と一緒だ」

「…うまいこと言うじゃねぇか」

「ちょっと、何なの?あんたらだけで話を完結させないで!」

柚木が割って入ってきた。自嘲気味に笑って、紺野さんは指を組みなおした。

「――もう『積み』ってことだ。このプログラムが完成すれば、俺達は社会的に殺される」

「そ、そんな!まだきっと方法が!!」

「……あるよ」

ふいに割り込んだ僕の声に反応して、柚木がガバッと振り向いた。

「なんで姶良に分かるの!?そしてなんで私に分からないの!?」

し、失敬な…。一瞬、もうこいつには教えてやるものかと思ったけれど、ここで知ったかぶっただけだと思われるのも悔しいので話してやることにする。

「要はこの件が、『なかったこと』になればいいんだ。…今まさに、紺野さんがやってることだよ」

紺野さんが、片眉をあげてにやりと笑った。

「すでにプログラムが完成してて、デバッグとモニターテストだけになってること、その課長には伝えてないんだろ」

「…察しがいいな」

「僕がその課長なら、こう考えるからだよ。紺野さん達を生贄にするなら、完成品のプログラムを何が何でも手に入れなきゃいけない。…最初は、技術者を雇って引き継がせようとしたけど、紺野さんの妨害に遭った……」

「妨害ってなんだ妨害って」

「いちいち絡まないでよ…で、伊佐木課長は作戦を変えた。まず紺野さんを泳がせて、プログラムを完成させた時点で記者会見を開いて謝罪を行い、完成されたプログラムを配布すればいい。あとは紺野さんが何をぎゃあぎゃあ喚こうが、先に言ったもん勝ち」

「…ま、そんなとこだろうな」

「紺野さんは、プログラムが完成した時点で屠られる。ならば取るべき手段は一つ」

珈琲はいつしか空になっていた。空のカップをもてあそびなら、言葉を続ける。

「上層部に内緒で修正プログラムを完成させて、勝手に配信しちゃえばいいんだ。そうすれば、この件は『なかったこと』になる。あの開発会議が『なかったこと』にされたのと同じようにね」

紺野さんは一度だけ首を縦に振ると、窓を細く開けて壁に寄りかかった。刹那、窓の外から洩れ聞こえた車の排気音におびえて、柚木が視線を泳がせた。

「…大丈夫だよ、白のミニバンだ」

「―――ん」

僕の脳裏にも、あの悪夢のような逃走劇がよぎっていた。悪寒が背筋を這い登って

――そうだ。あの、謎の追跡。

これだけでは、あの追跡の説明がつかない。彼女は、たしかこう言った。

―――私たちは、人殺しになってしまう。

その後、例の『烏崎』がパニックを起こして彼女を殴り、僕らに暴言を吐いてうやむやにしてしまった。だから断言は出来ないけれど、なんとなく感じる。

この件は、多分紺野さんが把握している以上に、複雑で厄介なことになってしまっている。そして紺野さんも、それに薄々気がついていると思う。

だから紺野さんは、軽い肯定だけ僕らに与えたきり、腕を組んで黙り込んでしまったんだ。

「――じゃ、私たちが狙われた理由はなんなの?」

柚木が、当然の疑問を投げかけた。腕を組んだまま考え込んでいる紺野さんの代わりに、僕が答えた。

「伊佐木は多分、紺野さんの目論見に気がついたんだ。それで、身辺をさぐっているうちに、外部の協力者がいるらしいことを突き止めた。…悪い、怒らないで聞いて欲しいけど、柚木は多分、僕と間違われたんだ。…それで、伊佐木は指示を出した」

「…MOGMOGを奪えって?」

僕らの視線が、紺野さんに集中した。彼は居心地悪そうに身じろぎをして、首をゆるゆると振った。

「そんな筈ないんだよ。――ここまでやる筈、ない」

「でも…!紺野さんだって、会社の奴だって言ったじゃん!」

「まてまて、たしかにそうなんだが…奴らが、ここまでやる理由がなぁ…」

――そう。そこなんだ。

話を聞く限り、伊佐木という男は石橋を叩いて強度を測って向こう側に人を渡してザイルを張って初めて渡るような人だと思う。危険を冒してMOGMOG強奪なんて迂闊なキャラとは程遠い。

「指示は出したかもしれない。ただそれは強奪だとか誘拐だとかじゃなくて…」

「んー、あぁ……そうだ、姶良、ビアンキはどうした。何か分かるかもしれない」

「……あっ!!」

枕元に無造作に転がされたバックに飛びつく。さっきこぼしたエビアンで浸水してないだろうな…金具をはずすのももどかしく、どきどきしながらノーパソを引っ張り出した。とりあえず、濡れてはいなかった。でも画面が暗い。

「…ばっちり、落ちてるな」

「壊れてないだけ奇跡だよ。…いや、壊れてるかも?」

電源を入れると、ヴヴン…と危なっかしい音を立てて、網膜認識中の画面が立ち上がった。ひとまずほっとして、ビアンキの起動を待つ。

「私のも大丈夫かな」

よく分からないなりに、話がひと段落したことを悟ったのか、柚木は広々としたリビングルームに帰ってしまった。…さっきはあれほど食いついてたくせに、興味が逸れるのは一瞬なんだな。

「――ご主人さま!」

起動音と重なるように、ビアンキが話しかけてきた。泣きそうな表情と、なにやら背後に膨れ上がる、とてもじゃないが一度に処理しきれないほどのウイルスの塊。それはグロテスクな蠢動を繰り返して『リンゴ』の形をとろうとするけど、形がまとまりかけると、どこかが『ぼこり』と綻びて、綻びから這い出した無数の触手がリンゴを飲み込み、再びカオスに戻る。

「………なに、これ」

「あの子が出たんです!」

「例のMOGMOGか!?」

紺野さんが身を乗り出して画面を覗き込み、息を呑んだ。

「……おい、これやばいぞ!!」

そう言い残して、凄い勢いであとじさると、CDの山からケースを一つ引っ張り出し、僕を押しのけて強引にスロットに押し込んだ。

「ちょ…マスター以外の操作は受け付けられないですから!」

「姶良、許可しろ!」

「ビアンキ、かまわない。インストールしてくれ」

言い終わると、ビアンキの姿がDos-vの黒いウィンドウに切り替わり、夥しい行数の数列が猛烈な勢いで画面を上昇した。次々に開く黒いウィンドウの、チカチカ明滅するカーソルの後ろに、関数らしきものを素早く打ち込んではリターンキーを押す。それを繰り返す。紺野さんの額に、汗がにじんだ。

「……キリがない……!」

「なに、これ」

自分のノートパソコンの無事を確認して満足したらしい柚木が、ひょこっと顔を出した。

「な、なんかビアンキがやばいことになってるみたい」

「ウイルス感染だ。結構、やばい。とっさに被害を最小限に押さえ込んだ判断力は、さすがMOGMOGだが、データはいくつかやられたぞ」

「いいよ、どうせ大したもん入ってないし」

「…感染ファイル削除…っと。おい、終わったぞ」

画面を覆いつくしていた黒いDos-vウィンドウが消え去ると、まだ蠢動をやめないものの、なんとかリンゴの形を保っているウイルスの塊が映し出された。

「…削除してくれないのかっ!?」

「何をいう、せっかく大物を生け捕ったんだぞ!ビアンキちゃんに食わせてワクチンを作らせないでどうする!」

そうは言うが、当のビアンキは完全に、ぶよぶよ蠢く巨大リンゴに怯え切っている。ウイルスに怯えるセキュリティソフトというのもどうかとは思うが、蠢くリンゴを食わせようとする紺野さんもどうなのか。

「さあ、食いなさい、ビアンキちゃん!」

「い…イヤですぅ…」

「イヤですぅ、じゃない!君の役目はなんだ、セキュリティソフトだろ!」

「だ、だって何か動いて…イヤァ!何か出てきた!!」

リンゴの右側がぞるりん、と蠢いて、赤い汁のようなものがドバッ!と溢れ出した。

「こ、これは…新鮮な果汁がこう…ドバッと…」

「あの、紺野さん…もういいから削除してよ」

「お前はまた甘いことを!さあ食えビアンキちゃん、ご主人さまのために!!」

「そ、そんなこと言ったって…ひゃあっ、また動いたっ!」

今度はリンゴの中央が横に裂け、ひきつり笑いのような亀裂が生じた。亀裂から、赤い液体がどばー、と滴り落ちる。画面はあっという間に血の海に沈みこんだ。…こんなグロいアニメーションを設定したのは誰だ。

「こ、こんなのもう食べ物じゃないですぅ…」

…そうだよな。ビアンキもそう思うよな。僕の感想、間違ってないよな。画面の大半を占めて、変な声で呻きながら血を吐くリンゴは、普通食べ物じゃないよな……。

「いやまて、なんかリンゴが小さくなっていくぞ!」

一通り血糊を撒き散らしたリンゴは、しゅるしゅると収縮を始めた。ビアンキの身の丈ほどあったのが、徐々に半分くらいになり、ついにはビアンキの手に収まる大きさに落ち着いた。血溜まりの中央に、赤黒く光る小さなリンゴが、ぽつりと消え残った。

「……よかったな、ビアンキちゃん。もう動かないぞ。これなら食えるだろう」

「………」

先刻まで動いてたビアンキは、心底イヤそうにリンゴを一瞥すると、あまり見ないようにしてつまみ上げて一口かじった。…すごくイヤそうに。

「硬っ…」

「硬い…じゃ、あれ圧縮の表現だったんだな…芹沢あたりの仕業か」

「えっ、仕様じゃないの?」

「ちょいちょいあることだぞ、プログラマーがソフトに悪戯アニメを仕込むのは」

ビアンキは、硬くてかじれないリンゴを持ったまま僕を見上げた。気のせいか、昨日の衝突で液晶がびみょうにいかれたのか、チェレステの瞳が少し濁ってみえる。

「なんかこれ、時間かかりそうだから…食べる前に、お話聞いてくれますか?」

「ああ。聞きたいな」

――ビアンキは、たどたどしく言葉を綴りながら長い話をした。ハルと話したこと、『あのMOGMOG』を見つけたこと、そして、そのご主人さまは、何かの理由で『助からなかった』ことを。ハルと交わした『僕とビアンキが同じ電子でできている』という情報を、目を輝かせて語り、狂ったMOGMOGのくだりでは、肩を落として呟くように語った。

「――追跡、しようと思ったら、電源が落ちちゃって」

「いや、ラッキーだったよ。Googleのセキュリティさえ歯が立たないようなウイルスと正面対決なんてことにならなくて…」

しばらく考え込んでいた紺野さんが、ふと目を上げた。

「ご主人さまは『助からなかった』って言ったな」

「…はい、そう聞きました」

「死んだのか」

「そこまでは…」

ビアンキは、困ったように視線をさまよわせた。少し、返事を待つ程度の間が空いて、紺野さんは再び考え込んでしまった。

「…おかしいな。マスターが『助からなかった』。MOGMOGは作動している。…MOGMOGは、マスターの網膜に反応して、処理を行なうはず…」

「ウイルスのせいで、ご主人さまが『助からなかった』って思い込んでる…というのは?」

「それもありうるな…どっちにしろ、今は情報が少なすぎてさっぱりだ。柚木ちゃん、姶良、メシだ。朝メシにしよう」

「えっ…」

ビアンキを立ち上げたばかりで、朝の挨拶もしてないのに…。さっき怖い目にあったばっかりで、まだ不安を隠せないビアンキをこのままに…?

「ご主人さま…」

「…ごめん、ビアンキ!少ししたら戻ってくるから」

「…いってらっしゃい」

弱々しく微笑をうかべて、ビアンキは頭を下げた。…あぁ、なんか可哀想だ。プログラムの仮装人格だと分かってるのに、この罪悪感は何なんだ…

「こら!なに1人でぼーっとしてるの!手伝いなさいっ!」

柚木に頭を掴まれて、はっと我に返った。すでにベーコンエッグと思われる香ばしい香りが部屋中に立ち込めていた。思えば、昨日の昼から何も食べてないなぁ…僕は匂いにつられるようにふらふらと立ち上がる。

「まだご飯じゃないからね、お皿ならべるの手伝ってよ」

ずんずん前を歩いていく柚木の、ぶらんぶらん揺れるクセ毛の束を目で追う。起き抜けは更に大変なクセ毛なんだなぁ。…ちょっと叱られたり、一緒にお皿並べたりして、一緒の朝ごはんを頂く。まるで同棲カップルみたいだな、と思うと、自然足取りが軽くなる。出来たら食後に、お揃いのカップでもう一杯珈琲が飲みたい♪

「よぉ、ベーコンエッグあがったぞ」

……そうだ。こいつがいたんだ……

ふいにムサ苦しい現実に引き戻されて眩暈を起こす。僕としたことが不覚にも、男が作った朝飯にふらふらと釣られてしまうなんて。…やめろ!エプロンで濡れた手を拭くな!あんたのエプロン姿なんか見たくないんだよ!見たかったのは柚木の出来れば全裸エプロン的な姿とでも申しましょうか…!という魂の叫びを心中にのみ押しとどめ、柚木に「むさ苦しい朝食風景だね」とでも言おうと思って横を見ると、彼女はベーコンエッグとサラダを皿によそう紺野さんを、うすく頬を赤らめて見つめていた。

…そういえば何かの雑誌で「料理はモテる男の必須条件!」とか書いてあった。畜生、ベーコンエッグくらい僕にだって作れるぞ。神よ!今すぐ、このベーコンエッグは僕が作ったってことにならんことを!と祈ってみるも、そんな馬鹿馬鹿しい願いに天が耳を貸すはずもなく、僕は食器のある場所さえよく分からずにキッチンをうろうろ2往復しただけで食卓に着いた。

「結局なにもしないんだから!猫並みの役立たずね!」

「し、仕方ないだろ。ひとんちってよく分からないんだよ…」

柚木に酷いことを言われながらも、僕はけなげにコーンフレークの箱を振る。僕の仕事はこれだけだ。

「こら!もう出しすぎ!これ食べてみると結構多いんだよ!ほんと猫並みなんだから!」

箱を振るだけの仕事にすらダメ出しを受ける。

「あはは…まあまあ。柚木ちゃんの、こっちによこしな。出すぎた分は俺が食べるから」

紺野さんが、度量の大きいところをアピールしだした。何か挽回のチャンスはないか!?と食卓を見渡したが、そこにあるのは完成された朝ごはんのみ。僕に出来ることといえば、『醤油とって』とでも言われたら、さっとスマートに渡すことくらいだ。

…昨日『あんなこと』があった後とは思えない、穏やかな朝食の風景。しかも隣には柚木がいる。もう挽回がどうとか、どうでもいいや。僕は口の中で小さく『いただきます』と呟くと、スプーンを取った。

……柚木が、ご主人さまの頭を、『くしゃ』って触った。

私の『情報』でしかない両手を見つめる。私が百万回でも伝えたい一言は、その一触には、決して届かない。

触れるって、無敵だ。

こんな何も触れない手なんて、誰にも歩み寄れない足なんて、あってもなくてもおんなじ。そう思った瞬間、『あのMOGMOG』が初めて私の前に現れた時の姿を思い出した。

あの子、手も足も喪っていた。

…今ならわかる。あの子は気付いてしまったの。私たちは最初から、手も、足も持っていないっていうことに。多分私よりもずっと強烈に、そのことを突きつけられ続けたのね。胸がじわりと痛んだ。手元のリンゴに目を落とす。あの子は、ご主人さまを助けられなかった。きっともう永遠に会えない。ご主人さまを救えなかった手なんて、足なんて、ないのと一緒。そんな絶望感が、この硬いリンゴにいっぱい詰まってる。…私も、朝ごはんにしないとね。硬いリンゴを、無理やり一口かじる。

集音マイクが拾ってくれる、ご主人さまの声。それに柚木の声。二人とも、少し喧嘩しながら笑ってる。紺野さんの声もする。食べてるときは、あまり喋らないみたい。二人ともいい人。…胸は痛むけど、少し安心する。朝ごはんが終わったら、きっと私の前に帰ってきてくれるもの。

でももし、あの二人が突然『悪い人』になって、ご主人さまを殺し始めたら…。

きっと、私には何も出来ない。ただ泣き叫びながら、二度と会えなくなるご主人さまの骸を見守るだけ……ぴりっと、なにか『よくないもの』が私の中を蝕む気がした。何か、イヤだな、このリンゴ。早く食べちゃおう。

集音マイクの音に耳を傾けながら、もう一回リンゴをかじる。三人の、楽しそうな笑い声が響く。…胸に、響く。

青いスクリーンに映りこむドアの隙間に、ご主人さまの笑顔が見えた。手を伸ばしてみる。指先は、青いスクリーンの表面を撫でただけ…。スクリーンの向こうは、私には触れられない別の世界。ここは綺麗だけど青白くて、暗くて、とっても冷たい。

――海の底にいるみたい。

私の思いに、もう1人、別の誰かの声が重なった気がした。…そうね。私もあの子とおんなじね。

ご主人さまに触れられない手なんて、ないのと一緒。ねぇ、ご主人さま。聞こえる?

「ここは海の底、みたいです…」

――ダメ!こんなこと考えてちゃ!

最近、1人で起動してる時間が長すぎて余計なことばっかり考えちゃってる。私とご主人様は、在り方が違うだけ!柚木や紺野さんみたいに触れないけど、ずっと、ずっと一緒にいられるんだから!ご主人さまの好きなサイトだって、好きな食べ物だって、いっぱい知ってるもん!……作れないけど。

「…あのさ、紺野さん」

「お、なんだ?」

「あの珈琲、もう一杯ほしいんだけど」

――ほらね!ご主人さまは珈琲が大好きなの。だから私は、おいしい珈琲の淹れ方を50通りくらい知ってる!…どれが一番おいしいのかは分からないけど。

「おぉ、ちょっと待っていろ」

「あ、いいよ。私がやる!」

柚木が立ち上がった。

「でも豆の挽き方、分かるかい」

「分かるよ。うちの実家、喫茶店だもん」

「…いいなぁ。柚木ん家の子だったら、おいしい珈琲飲み放題かー」

「もー、姶良は。子供みたいなこと言わないの!」

柚木は怒ったような口調なのに、少し笑ってた。そして、腕をかるく上げてポンと叩くと

「じゃ、純喫茶『ルベド』看板娘のウデを見せてあげる!」

柚木の手が、ご主人さまの肩を軽く叩いた瞬間、つい大声がでた。

「わ、私がご主人様の珈琲、淹れるんですから!!」

寝室の暗がりから、ビアンキの声が聞こえてきた。紺野さんと柚木が顔を見合わせ、僕に『何が起こってるんだ』と言わんばかりの視線をよこしてくる。そんな目で見られたって、僕だってよく分からない。

「ビアンキ…ちゃん?どうしちゃったのかな?」

一応、ご機嫌取りモードでビアンキに近寄る。ビアンキは、運んで欲しいときにする『持って持って』のしぐさを繰り返していた。…暗がりに1人で置かれて、寂しくなっちゃったんだろうか。

「寂しくなっちゃったんじゃないですから!」

僕の考えを見透かすように、ビアンキが釘を刺してきた。

「はいはい…じゃ、ここでいいかな…」

4人掛けソファの、紺野さんの隣にノーパソを置く。ビアンキは澄ました顔で、高らかに宣言した。

「ご主人さまの珈琲を淹れるのは、メイドのお仕事です。お客様にさせるわけには参りませんから。柚木、お座りください」

……3人で、息を呑んで画面を注視した。宣言したはいいけれど、彼女はここからどうするつもりなのか。そして僕らは、どう反応すればいいのだ。とりあえず、柚木が椅子に戻った。

「じゃ、紺野さん、立ってください」

「…え?」

「私の指示に従って、珈琲を淹れるんです。あ、手元が見えるところまで、私を持っていくんですからね!」

…そう来たか。紺野さんはイマイチ納得いかない顔で、首を傾げながらノーパソを抱えてキッチンに消えた。…すみません、紺野さん。

「まず、銅鍋でコーヒー豆を炒るんです!」

「…いや、もう炒ってあるから」

「でも、でも炒るんですから!」

「ていうか銅鍋がないんだよ…」

「じゃ、いいです。…次は珈琲豆をフィルターにセットして」

「挽いてないよ」

「あっ…ひ、挽くのはコーヒーミルで…その…ミルで…」

「…うん。ミルでね。分かった」

キッチンから、不安な言い合いが聞こえてくる。柚木も相当不安らしく、たまに伸び上がってキッチンを覗いている。

「どうしたの?あれ…」

「どうしたも何も…僕だってよくわかんないけど、自分ほったらかして皆で楽しそうに朝飯食べてたからすねちゃったんだよ」

「こういうこと、ちょいちょいあるの」

「…いや、こんなに反応するのは初めてだ」

「ふーん…ヤキモチだね!ちっちゃい子みたい」

柚木は、はっとするほど優しく笑った。

「そうじゃないですっ!もっと少しずつ、お湯を注ぐんですから!」

ビアンキは、なおも色々細かい注文をつけては紺野さんを困らせているらしい。もう言い返すのが面倒になったのか、紺野さんの声は聞こえない。

「それで、おやつはマリービスケットがいいです!かわいいから!」

「ねぇから…」

「えっと、じゃあアポロチョコもかわいいです!」

「三十路の1人所帯にアポロチョコが転がってたらイヤだろうが…」

「でも、ご主人さまのおやつ箱にはそんなのいっぱい入ってます!かわいいんです!」

「ビアンキ…いいからもう黙りなさい」

柚木がニヤニヤしながら肘で僕を突いた。あえて無視する。

「ご主人さま、ビアンキ印のホット珈琲です!」

ビアンキの弾んだ声とは裏腹に、浮かない表情の紺野さんが、珈琲を乗せたトレーとノーパソを抱えてふらりと出てきた。

「なに、ビアンキ印って…」

「ビアンキが、初めて淹れた珈琲なんですから」

「古いなぁ…」

「えっ…じゃ、カフェ・ビアンキ!」

「……喫茶店を開くな」

「キリマンジャロテイスト!」

「……マンデリンだ」

紺野さんに散々突っ込まれながらも、なんだか得意げに微笑むビアンキ。…柚木の言うとおり、ちっちゃい子みたいだ。結局俺が淹れたんじゃねぇか…と、まだぶつぶつ呟き続ける紺野さんのトレーから珈琲を取り、一口すすってみせる。

「ありがとう、ビアンキ。おいしいよ」

破顔一笑、ビアンキは子供のように無防備な微笑を浮かべる。喋り方とか笑い方、感情表現が、日に日にリアルになっていく。これがプログラムなんだとしたら、紺野さんは本当に天才だ。そんなことを考えていると、顎に手をあてて黙していた紺野さんがもぞっと体を動かした。

「だが、困ったな」

「今困ってること、優に10件は思いつくけど。どれ?」

紺野さんは一瞬首をかくっと落とし、そのまま言葉を続けた。

「…例のMOGMOGの追跡だよ。向こうもビアンキを意識しているようだし、そのMOGMOGが発狂して、どんな行動に出るか分からない以上、ビアンキで捜索を続けるのは危険だ。…でもマスターに『何かがあった』のなら、一刻の猶予もできない」

「ハルは捜索に回せないのかな」

「んにゃ…あいつは、完成版のMOGMOGをマークしているみたいだからなぁ…。標的がビアンキからハルに変わるだけの可能性もある」

なんか考えることが多すぎて、うんざりしてきた。紺野さんにも、そんな考え疲れの気配が漂っている。場の空気をいち早く察した柚木が(一番頭使ってなかったくせに)、テレビのリモコンをとった。

「もうやめよ、疲れちゃった。めざニューでも観ようよ」

僕は朝ズバ派なんだけど…と言いかけてやめる。モノリス並みにでかい液晶が、どこか不穏な面持ちの女性キャスターをバストショットで映し出した。…いつもと違って新鮮な朝の空気に、少しまごつく。爽やかな朝の時間に好んでみのもんたを見ている自分は間違ってたような気がしてきた。

どこかの国で大きいテロがあったとか、そんな実感がないニュースを、珈琲をすすりながらぼんやり眺める。ニュースが耳を素通りするにまかせて、頭を空っぽにする。

「そろそろ、今日のわんこが始まるよ」柚木の声が、遠くに聞こえる。

「今日のミノモンタは太ってます…」

「いや、これ大塚さんだから」

「オーツカさん?」

二人の声は、実に心地よく耳を素通りする。すがすがしいくらい、どうでもいい内容だ。今日のわんことやらは、まだ始まらないのかとじりじりしていると、突然、臨時ニュースが入った。

『…今、入ったニュースです。今朝未明、都内○○公園で、会社員男性の他殺体が発見されました』

「なんだ、近所じゃないか」

紺野さんが身を乗り出す。皿を洗っていた柚木も、中断してリビングに戻ってきた。

『服装や持ち物から、都内に住む会社員・武内昇さんであることが判明しました』

……武内!?

60インチの大画面に映し出された証明写真のその顔は、昨日僕が写メで紺野さんに送った男と、とてもよく似ていた。

後書き

第八章は3/2更新予定です。

ページ上へ戻る

全て感想を見る:感想一覧