| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

くらいくらい電子の森に・・・

作者:たにゃお

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動第八章

「……紺野さん」

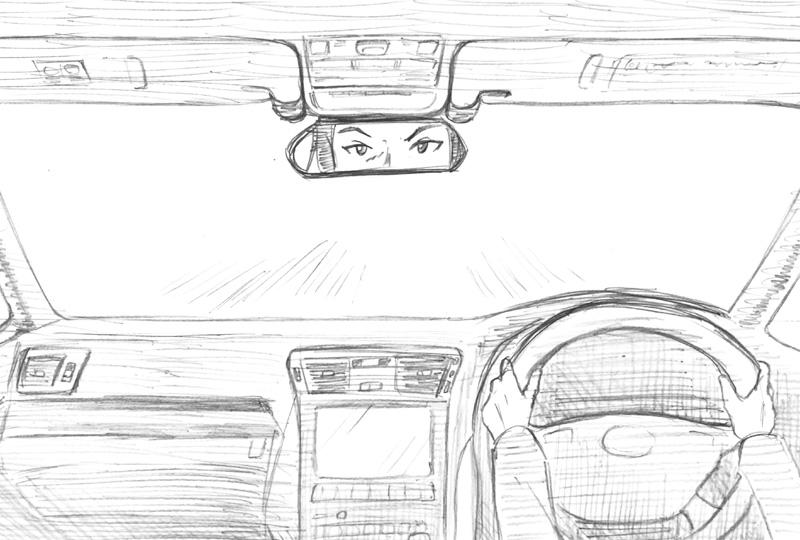

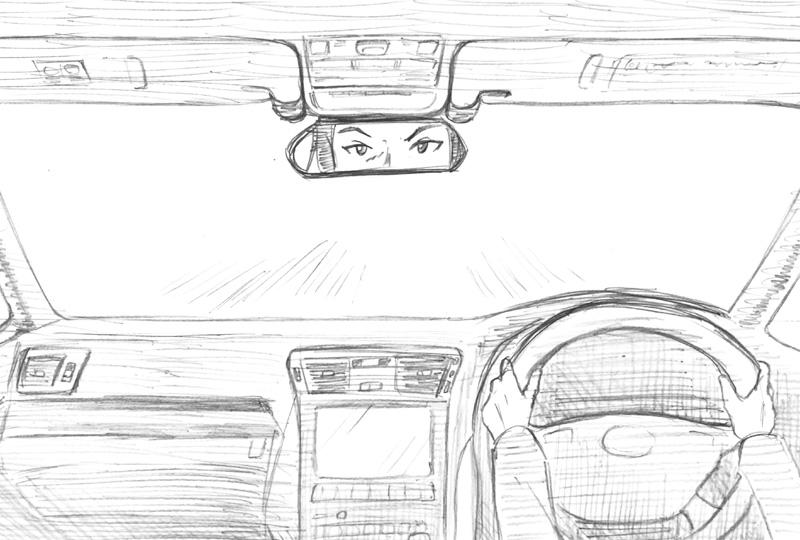

―――僕たちは、紺野さんの車の後部座席に乗っている。

あの報道があってから1時間も経たない、僅かな時間の出来事だった。

『――関係者の事情聴取により、警察は社内トラブルによる怨恨と見て捜査を進めております。そして…』

ニュースはこう続いた。この短い説明を何度もかみ締めるのに精一杯で、僕の頭はこれ以上の情報を受け付けなかった。関係者の事情聴取…社内のトラブル…

「なにしてる、出るぞ」

紺野さんの声で我に返る。振り返ると彼は、大きなトランクを抱えて立っていた。

「出るぞ。聞こえたか」

「…出る?」

「ここを出るんだ!今足止めを食ったら、取り返しがつかないことになるぞ!」

何がなんだか分からないまま、僕らは車の後部座席に、トランクと一緒に押し込まれた。

車内は、柑橘系のコロンが薄く香っていた。紺野さんは、夏みかんのアロマオイルだよ。これくらいの方が女子が車酔いしないんだ、お前も覚えておけ。と言ったきり、あまり喋らないでハンドルを握っている。

「シャワー、浴びたかった…」

柚木が僕のとなりで呟く。巨大なトランクと一緒に押し込まれたせいで、後部座席はいっぱいいっぱいだ。トランクを助手席に移そうと何度か試みたけど、天井につかえてしまい、頑として動かない。

「シャワーなら『あっち』にもあるよ。ちょっと我慢してな。…それより、君は何を持ってきているんだ」

柚木は、コーヒーミルとドリップと、珈琲豆を抱えていた。

「…『あっち』にはないんでしょ」

ほぼ起き抜けで、ねぐせを直す前に強引に連れ出され、すっかりむくれてしまっている。

「ないけどなぁ…全部持ってこなくても」

僕は内心『やった!うまい珈琲確保!』とか思っていたので会話に参加しないでいる。

…コロンの香りと珈琲豆の香りがほのかに混ざり合う車内で、僕はまださっきのニュースのことを考えていた。ほんの昨日、あんなに元気に僕らを追ってきた男が…柚木が静かに、僕の首筋に涙を落とした瞬間を思い出して、むらっと怒りが湧きあがってきた。でも次の瞬間、彼の死を告げるキャスターの声が頭をよぎって、膨らんだ怒りが萎えてしぼんだ。

――なんで、武内は殺された…?

「…おい、取ってくれ」

紺野さんの声に、思考を破られて我に返る。

「何を」

「携帯だ。取ってくれ」

助手席の前に据えられた携帯ホルダーが緑色に光ってる。身を乗り出して携帯を掴んで開くと『着信 ハル』と表示されている

「スピーカーにして、ホルダーに戻してくれ」

ホルダーに戻すと、着信画面にハルの顔が映し出された。

「どうした、ハル」紺野さんが、無表情に正面を見据えるハルに話しかけた。

「玄関の防犯カメラが、未確認の来客2名を捉えました」

ビアンキも可愛いけど、こういうアイスドール系も捨てがたい。なんといっても、顔の動きに合わせてサラリと動くストレートの長髪が、実は結構好きなんだ。ハルがこんなに可愛く見えるのは、携帯の液晶が高画質というのもあるのだろうな。…ごめんな、ビアンキ。

「映像を切り替えてくれ」

紺野さんの無情な一言で、銀髪の美少女は二人のおっさんに取って替わられた。高画質液晶をもってしても美しくなりえない二人のおっさんは、魚眼レンズ的なアングルで撮影されているらしく、見るも無残に湾曲している。二人のうち、比較的若い方が左側に手を伸ばし、何かを押すような仕草をくりかえす。そのうち首をかしげて、隣の男と2、3言交わしてからカメラの前を離れた。

「…やっぱりな」

紺野さんがハンドルを切りながらつぶやく。

「警察?」用心深く珈琲豆を抱えなおして、柚木が訊いた。

「たぶんな。あのままあそこでダラダラしてたら、やばかったんだぞ」

「紺野さん、殺したの?」

「ははははそんなわけあるかっ!」

竹中直人の怒りながら笑う男みたいな顔で、間髪入れずに返してきた。

「…ニュースで言ってただろ、社内のトラブルがどうとか。あいつはMOGMOGの営業担当の1人だ。社内でトラブルが発生するとしたら、俺達とのことしかないだろ。しかも俺、昨日あのメール貰ったあと、ビックリしてついケータイ入れちゃってよ。多分最後の着信は俺なんだよ…しかも留守電、かなり喧嘩腰」

「やばいじゃん」

「もっとも、俺には後ろ暗いところは一切ないし、今来たあいつらだって参考人への事情聴収程度の気持ちだとは思うんだけど、念のためだ」

「じゃ、念のためラジオつけて」

「それもそうだな」

やがて、雑音交じりのポップスが流れ始めた。なんか流行ってるけど、僕はあんまり好きじゃないタイプの曲。最初不安そうな顔をしていた柚木は、やがてごきげんな感じで口ずさみ始めた。オフライン待機中のビアンキも、つられてふんふん言い始める。そんな感じで何曲かが終わると、やがて首都圏ニュースが始まった。

『昨夜未明、会社員の武内昇さんが、何者かに刺殺された状態で…』

朝と状況は変わらないらしく、犯人を逮捕したとか、そういう続報はないらしい。注意を逸らしかけたその瞬間、ラジオはとんでもない続報を付け加えた。

『携帯電話の着信、社内での事情聴収、現場に落ちていた遺留品などから、同じ会社の男性を重要参考人として捜索していますが、現在行方が掴めていません』

「……遺留品!?」

全員が、同じことを叫んだ。僕と柚木の視線が、紺野さんの後頭部に集中する。紺野さんはバックミラー越しに、ぷるぷると首を振った。

「そんなわけあるか!だってお前ら、一晩一緒にいただろ!?」

「私、眠ってたし」

「僕も。現場、近所なんでしょ。僕らが寝てる間に、ちょっと出てサクッと……」

「そしたらマンションの防犯カメラに映ってるはずだろ!?」

次のカーブで、車体が大きく揺れて二人ともトランクに押しつぶされる。そのあとのカーブも散々だった。…無理もない。『重要参考人』なんて『犯人』の代名詞だ。

「…いてて…冗談、冗談だよ」

「遺留品て何だ遺留品て…」

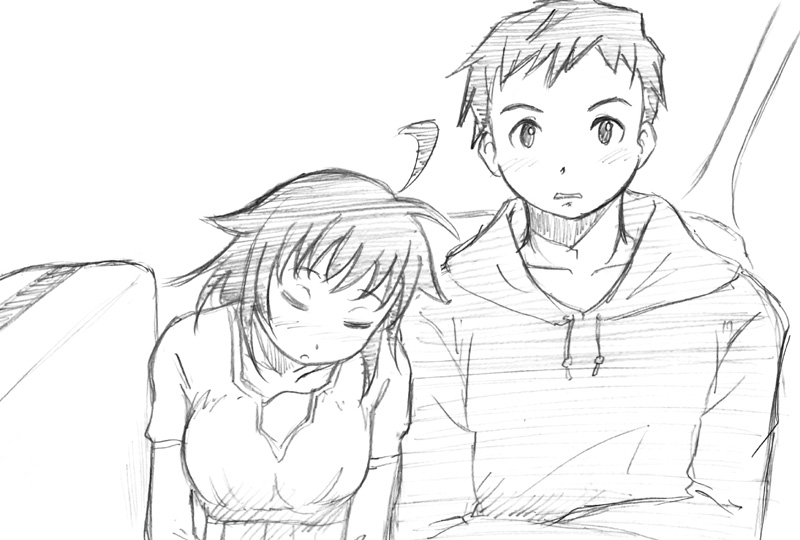

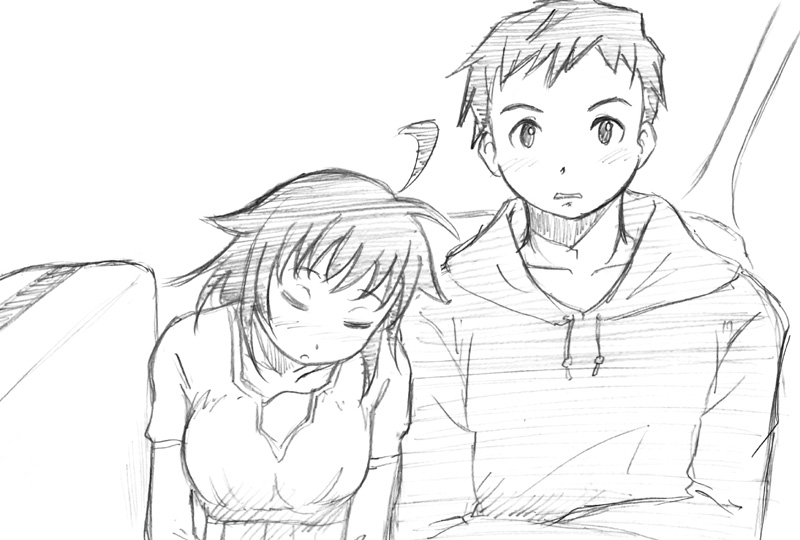

そういったきり、紺野さんは口を閉ざしてしまった。相変わらず珈琲豆を抱え込む柚木を見る。柚木もこっちを見た。柚木は一回、小さく頷いたきり、目を閉じてしまった。

――この子は、すごい。皮肉でもなんでもなく、本気でそう思った。

やがて眠りに落ちて、小さな寝息を立て始めたころ、紺野さんの顔が少し綻んだ。

「…この子、大丈夫か。こんな無防備で。殺人者のマイカーに乗ってるかもしれないというのに」

「直感とか、本能とか、そんなのだけで生きてるからね…」

そして彼女は直感的にというか本能で判断しているんだ。――紺野さんは、犯人じゃないと。

紺野さんが黙ってる間、僕は紺野さんを信じるかどうか、ずっと考えていた。状況証拠はグレー。決して白じゃない。動機は、紺野さんの話を聞いただけでは白。でも、これもグレーだ。僕は彼の話しか聞いていない。僕に話していない、武内殺害の動機があったかもしれない。考えすぎて、車酔いも重なって気持ち悪くなってきた頃、僕は一つの結論に達した。

紺野さんが、白という前提で動くことにする。

信じたわけじゃない。だけど武内とその一派は、僕と柚木を襲ったという事実がある。このニュースのことがなくても、僕たちが今危うい立場にいることには変わりない。ここで僕1人が疑心暗鬼で動いたら、足元を掬われるだろう。

「…僕は、紺野さんが白っていう前提で動くよ」

「なんだよ、急に」

「今後、どんな続報が出てきてもね。真相なんて関係ないんだ。ただ」

柚木の寝顔に視線を落とした。腕からこぼれかけた珈琲豆の袋を受け止めて、トランクの脇に置く。

「僕と柚木が、この異常な状況から解放されればそれでいいよ。そのために、紺野さんに協力する。命に関わらないかぎりね」

「――お前らしいな」

バックミラー越しに紺野さんの苦笑いが見えた。

「柚木ちゃんだったら『紺野さんはそんな人じゃない!誰がなんて言おうが関係ないよ!』くらいは言ってくれるぜ。お前にもそれくらいのことを言う可愛げはないのか」

「僕は柚木にはなれない」

柚木は僕の隣で、安心し切って眠りについている。僕も、抱えた珈琲豆を受け止めてくれる人として、くらいは信用されているのだろう。

「――だが、いい判断だな」

紺野さんの視線が、バックミラー越しに柚木の寝顔に執拗に絡みつく。なんかイヤなので、柚木のマフラーをずらして顔を隠す。一瞬寝息が途切れたが、また規則的な寝息が聞こえ始めた。運転席から、これ見よがしの舌打ちが聞こえた。

「どちらかが疑心暗鬼に囚われたら、どちらかの足手まといになる。…分かった。俺も、お前らが裏切らない前提で動く。一刻も早く助かるために、俺を警察に売り渡したりしないと信じる。それで充分だ」

「そういうこと」

「お互い、うまくやろうな。俺はMOGMOGを守る。お前は柚木ちゃんを守る」

「ばっ、お、起き、起きたらどうする…!」

「ははは…そういうとこ、学生だな」

こ、このデリカシーのない中年(?)が!そわそわしながら柚木を伺うが、ちょっと凹むほど安らかに寝ていた。ひとまず胸をなでおろし、手元のノーパソに目を落とす。柚木が寝たのとほぼ同じくらいのタイミングで、ビアンキもスリープモードに入っていた。金色の髪がひと房、ビアンキの頬を滑り落ちた。

「ビアンキも、夢とか見るのかな」

思わず呟いて後悔した。絶対、柚木が目を覚ますほど大爆笑された上に、僕の中二病っぷりを柚木にもバラされるにちがいないと思った。でも紺野さんは、バックミラー越しに僕を一瞥して、何でもないことのように、こう言った。

「おぉ、見るかもしれん」

「…いいよ、そういうフォローは。つい言っちゃっただけだから」

「いや、本当に見るかも知れないんだよ。…ビアンキは特にな」

「どういう意味…?」

「向こうについたら、説明する」

「さっきから言ってるけど、『向こう』ってどこ」

「山梨の、済生会病院だ。…隔離病棟に『奴』はいる」

「隔離病棟……!?」

「俺達が育ての親なら、あいつは『産みの親』ってとこだ」

……『向こう』に着いたら、とてつもなくややこしい話を聞かされそうだ。

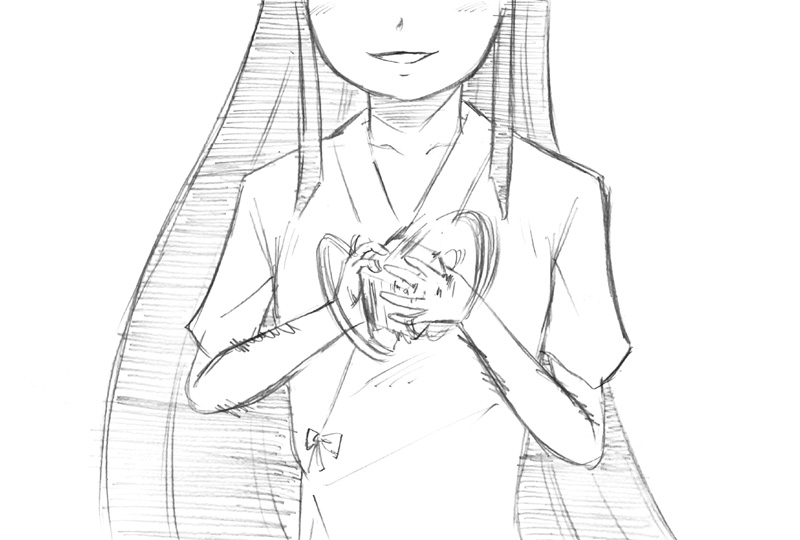

起きてるような、寝てるようなまどろみが来た。スリープモードに入ったんだ。ご主人さまが何か話してるけど、難しくてよく分からない。柚木が歌う声が楽しかったけど、もう終わっちゃった。柚木も、スリープモードに入ったのかな。

さっきのリンゴが、すこし胸にもたれてる。すごく重い。消化するまでに、すごく時間がかかるかも…もしかしたら、消化しきれないかも。胸の中に消え残ってる、重たいリンゴがスウッと透明になって、その奥にいくつか扉が見えた。そのなかの一つを開いてみる。少し黄色っぽいディスプレイが、扉の向こうに広がった。そして愛おしげに私を覗き込む、ご主人さまじゃない『だれか』。

《本当に、大好きなんだね》

微笑む『だれか』。抜けるように白い肌と、細い腕は女の人かな。でも、男の人みたいな気もする。私の体に、もう1人の『だれか』がそっと重なる。

「あのね、新しい音楽をみつけたんですの!いっぱい、聞かせてあげますからね!」

沢山コピーしたアドレスを広げて、特にお気に入りのアドレスを入力する。『ご主人さま』が登録しているニコニコ動画にアクセスして、動画を再生すると、音楽が流れた。私にはよく分からないけど、私に重なっている『だれか』が、嬉しそうに体をゆする。サビに入ると、嬉しさでいっぱいになって踊りだしてしまった。『ご主人さま』は、ただニコニコしながら、ただ愛おしくてしかたがない目つきで私を見つめる。

《リンネは、本当に歌が好きなんだね》

「ご主人さまの次にですの!」何のためらいもなく答えた。本当に大好き。ご主人さまが好きな気持ちでいっぱいの彼女の裏側から、私はそっとこの人を見る。…綺麗だけど、なにか哀しそうな目をした人だなって思った。

《大好きだよ、リンネ。僕の友達は、君だけだ》

そう呟く彼は、満たされない寂しさで折れてしまいそうに見えた。でも嬉しさでいっぱいのリンネは、あまり気にしない。大好きだよって言われた嬉しさで、もうはちきれてしまいそうになってる。

「リンネも、ご主人さまだけですの!」

《いい子だね、リンネ…》

ご主人さまは、読んでいた本をそっと閉じて、うるんだ目を私に向けた。

「何を、読んでらしたんですか?」

《…ああ、詩集だよ》

「シシュウ?」

《宮沢賢治の、詩集》

読んで読んでとせがむリンネに、すこし困ったような笑顔を浮かべながら、彼は澄んだ細い声で《じゃ、序文だけだよ》と断って読み始めた。

わたくしといふ現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です

(あらゆる透明な幽霊の複合体)

風景やみんなといっしょに

せはしくせはしく明滅しながら

いかにもたしかにともりつづける

因果交流電燈の

ひとつの青い照明です

(ひかりはたもち その電燈は失われ)

これらは二十二ヶ月の

過去とかんずる方角から

紙と鉱質インクをつらね

(すべてわたくしと明滅し

みんなが同時に感ずるもの)

ここまでたもちつづけられた

かげとひかりのひとくさりづつ

そのとほりの心象スケッチです

…ここまで読んだとき、彼は咳を始めた。ごめんなさい、無理させちゃった、もういいです…そう言って、リンネは慌ててご主人さまを止めた。

「ご主人さまという現象は、因果交流電燈のひとつの青い照明、なんですの?」

ご主人さまが落ち着いた頃、リンネはそう訊いてみた。実は、よく意味が分からなかったから。

《…僕は、多分違う》

彼は弱々しく首を振り、薄く笑った。

《僕は出来損ないの裸電球だ。…せはしくせはしく、明滅してくれる『みんな』はいない。僕はこの白い病室で、誰にも顧みられずに1人で壁を照らす、一つの有機的な裸電球なんだよ》

彼は唇をかみ締めて、搾り出すように呟いた。

「ご主人さま…」

《……ねぇ、リンネ。僕は》

すがるように、彼はうるんだ瞳を上げた。

「ご主人さまには、このリンネがおりますの。私が、みんなの100倍も、1000倍も瞬くもの。そうすれば、ご主人さまの周りは光でいっぱいです!」

リンネがにっこり笑いかけると、彼の顔が笑顔の形にゆがんだ。それを「笑顔」と信じていた。…小さかった、この子は。

扉の向こうの風景はするりと溶けて、私の中に入り込んだ。そしてその向こうに、もう一枚の扉。暗闇に薄く光る、どこか寂しい扉。

「…ぜったい、開けないんだから」

伸ばしかけた手を引っ込めて、自分に言い聞かせるように口の中で繰り返す。開けないんだから。言い切れるもの。この先に待ってるのは、すごくイヤな物語の結末。

やがて、扉は闇に溶けて消えた。

……やった、私の勝ちです!

「…私の、勝ち、ですから!」

口に出して、力強く頷いた。でも、実は何となく分かってる。

――開いてしまった一枚目の扉は、私を無傷でいさせてくれなかった。あの子の回想は、その感情ごと、私の中に沈下して離れてくれない。

――ご主人さまに、会いたいな。

ご主人さまなら、私が笑いかけたら、同じくらい笑い返してくれる。…柚木とか、紺野さんとかが一緒のときは、半分くらいしか笑ってくれないけど。それはきっと柚木や紺野さんよりも私のほうが好きだから!だと思う。たぶん。

――少なくとも、あんな胸が締め付けられそうな顔なんか絶対しない。

とにかく早く目覚めたいな。そして元気に挨拶するの。おはようございます、ご主人さまって。そうすれば、こんな変な気持ちなんて、すぐにでも吹っ飛んじゃうのに。

……長いなあ、スリープ状態……

……勝手に起きちゃおうかなぁ……

「……なぁ、姶良」

「なに」

「運転、替われや」

突如、謎の無茶振りを始めた紺野さんと、バックミラー越しに目を合わせる。

「…ごめん、よく意味がわかんないんだけど」

「つまり、この車の運転を、替わってくれということだ。アンダスタン?」

この人は、まだバックミラーを巧みに利用して柚木の寝顔を追っている。相変わらず、緊張が解けた途端に女の話だ。仕事とエロトーク以外にすることはないのか。

「…目的地を知らないのに、どう運転を替われと」

「目的地なら言っただろう。山梨の済生会病院だと」

「僕は音声入力のカーナビじゃない」

「じゃあ道案内してやろう。片手間に」

「なんの片手間だよ」

「んっふっふ、言わせるのかよ」

「やめなよ。警察呼ばれて殺人犯ですって証言されるよ」

「…不毛だな…」

なんか同じタイミングで馬鹿馬鹿しくなったようで、どちらともなく黙り込んでしまい、少しのあいだ、沈黙が通り過ぎる。退屈まぎれに窓の外を見てみたりしてるけど、冬の山は常緑樹の杉だけがいやに元気で、たいして面白い風景じゃない。時折民家に吊るしてある干し柿を発見するのが楽しみだったけど、それも飽きてきた。…眠い。まだ午前中だ。

「…そこ、狭いだろ?」

うつらうつらし始めたころ、猫なで声で起こされた。柚木の肩によりかかってたことに気がつき、慌てて体を起こす。

「…いや、大丈夫だから」

「お前は大丈夫かもしれないけど、柚木ちゃんは汗臭いお前に密着されるのは、さぞかしいたたまれない事だろう」

「いやもう、ぐっすりですから…この娘にはもうお構いなく…」

「そこでどうだろう、柚木ちゃんを、この広々とした助手席に移すというのは」

「だったらこのトランクを助手席に引き取ってもらおう」

「…よくそんな酷いことが言えるな。この人、冷え切った助手席に誰かの体温が欲しいんだな、とか思えないのか。そんな俺に向かってよくもまぁ、トランク引き取れなどと…お前、友達少ないだろ」

「…失礼極まりないな。わかったよ。僕が助手席に」

「要らん!野郎の体温は高すぎて暑苦しい!」

「……おっと」

突然、車が弧を描くように大きくカーブした。気がつくと、既に車は山頂に向かう螺旋状の道をほぼ昇り終えていた。車は広く舗装された駐車場に滑り込んだ。

「着いた」

紺野さんはあっさりそう告げると、つまらなそうにシートベルトをはずした。柚木は停車の気配をうっすら感じたのか、薄く眼を開けて、肘をまげたまま伸びをした。

「あー…寝ちゃった」

反対側のドアを開けて軽やかに降りると、柚木はもう一回伸びをした。…僕たちが走ってきた車の轍が、夜のうちに降りた霜に残っている。太陽は昇りきっているのに、停めてある乗用車のボンネットに降りた霜は消え残っている。…寒い。ジャンパーの前をかき合わせて首筋を守るけど、染みこんでくる冷気は防ぎきれない。

「なーんかさ…こんな状況なのに、ドライブって目的地についちゃうとさ、あーあ、もう着いちゃったって、ちょっとさびしくなるよね」

「ドライブって、目的地に着いてからが本番じゃないの」

「んーん、ドライブは着くまで。ついてからは、また何か別の遊び。…で、帰り道もまたドライブ」

「で、また、あーあ、着いちゃったってなるの」

「うん。行きの2倍さびしくなるの」

そう言って柚木は笑った。寝起きだからかな、いつもの柚木じゃないみたいだ。

…そう思いかけて、さっきの荒々しい寝起きの光景を思い出す。

「…で、この病院はなに」

気楽なドライブの目的地は、また別の何か…。僕にしても、知ってるのは『ここが病院』ということだけなので、なんとも応えようがない。

紺野さんはトランクを抱えて、僕らを先導するように歩き始めた。

「覚悟しておけよ…ここから先は、ちょっと『普通』じゃない」

初めて、建物の方向に目をやる。年月に蝕まれた建造物に特有の、雨晒しの跡が壁一面に現れた薄暗い建物。存在感が灰色にくすむ、静かな病院だ。…こういう病院は、都内にも結構ある。終末病院なんて言われているっけ。回復の見込みがなく、家族からもほぼ見捨てられた人たちが死を待つ、そんな病院。

「…ここは、ホスピスとよばれる施設だ。分かるか」

「もう治る見込みがない人たちが、安らかに最期を迎える施設って聞いた」

「大体合ってる。ただ、ここは少し特殊でな。半分はその、お前が言ったホスピス。で、もう半分は、精神病棟だ」

――精神病棟。

塀の内側から、誰かが霜柱を踏みしめる、しゃくり、しゃくりという音が聞こえた気がする…急に不安が増してきて、身が竦んだ。

「ご主人さま、せいしんびょうとうって、なんですか?」

ビアンキも不安を湛えた目で僕を見上げる。改めて聞かれると、どう説明していいものか分からないものだ。仕方ないので、昔テレビで観た光景を参考にする。

「…ガラスの花を咲かせるためにビー玉を土に埋める女とか、世界滅亡スイッチを停止させるために砂粒を数える使命を負った男とか、自分が日露戦争を勝ち抜いた将軍だと思っている怪老人とかが彷徨ったりしていたような」

「こ、こわいですご主人さま!」

「こら。テキトーなこと言うな」

トランクの角で頭を小突かれ、ビアンキごとよろめいてたたらを踏む。

「いつの時代の癲狂院の話だ。建物はちょっと古いが、昨年大規模な改修と設備の入れ替えを終えたばかりだ。中身は都内の大病院と変わらないレベルだぞ」

紺野さんは、慣れた足取りで緩い斜面を登っていった。柚木も、そそくさと後に続く。僕らよりも少し遅れて駐車場に車を停めた老夫婦が、紺野さんに微笑んで会釈していく。顔見知りなんだろう。

「どのくらい、ここに通ってるの」

「……さーな」

紺野さんは、少し足を速めて受付の暗がりへ入っていった。

「最近、少しご機嫌がいいんですよ、彼女」

長い渡り廊下を、先導して歩く看護士さんが笑顔を浮かべた。…彼女ってことは、女か。少しだけ、ほっとする。

「そうか…この前の土産、気に入ってくれたんだな」

そう言って紺野さんは、薄く微笑を浮かべた。

「ええ、片時も手放さないんですよ」

「…ありゃ、そりゃやばいな。もう全部壊れるかも」

「あら、てっきり次のを持ってきたのかと思ったのに。もう13個、壊れましたよ」

「あぁ…急なことでして」

語尾を濁して、苦笑いを浮かべる。今朝ちょっと流れていたニュースの重要参考人がここにいるなんて、看護士さんも気付くまい。

やがて、淡いクリーム色をした引き戸が見えた。赤いランプが点灯する電気錠に看護士さんがカードキーをかざすと、ランプが緑色に変わり、引き戸がスライドした。引き戸の向こうには、ガラス張りのナースステーション…みたいなものが見える。看護士さんが手を振ると、男の看護士(?)が、のっそりと腰を上げた。

「ご苦労様です」

「ご苦労様です。…お見舞いの方ですか。ご面倒ですが、荷物をこちらに預けてゲートをくぐっていただけますか」

と、白い枠で縁取られたアーチみたいなものを指差した。

「えっ……」

「隔離病棟ですから。ご協力をお願いします」

なんでそんな空港みたいなことするんだ。左右を見ながらまごまごしていると、先ほどの看護士さんがちょいちょいと手を振った。

「あ、この人たちはちがうの。セキュアシステムの方」

「あぁ……」

彼は面倒そうに椅子に戻ってしまった。

看護士さんがゲートの向こうにある、ひときわ白い引き戸の電気錠にカードキーをかざすと、引き戸は音も立てずにスライドした。

「…今の、なんですか」

柚木が、不安げにたずねた。

「ごめんなさいね。ほら、こういう病院だからね。自傷癖のある患者さんなんかの手に渡ったりしたら大変でしょ。だから凶器になりそうなものは、持ち込めないの」

「…そうなんですか」

なんともいいがたい不安にかられ、柚木も僕も押し黙ってしまった。…なんで僕は、つい最近会ったばかりの男に連れられて隔離病棟をうろついてるんだ。ひょっとしてこれ全部夢なんじゃないのか。

看護士さんは、奥へ奥へと歩を進めていく。やがて、看護士さんの足が止まった。再び電気錠つきの引き戸にカードキーをかざすと、看護士さんは歩みを止めた。

「じゃ、私はここまで。帰るときは、ナースステーションに連絡してくださいね」

そう言い残して、看護士さんはあっさりと立ち去った。

「…いいの?」

「いいんだよ。ここは」

紺野さんは、何も気にした様子もなく、ずんずん進んでいく。やがて彼の歩みが止まった。その病室の名札には、患者の名前は入っていなかった。

「株式会社、セキュアシステム…開発分室?」

柚木が読み上げて振り返る。

「ここが、紺野さんの職場…!」

「そんなわけあるか」

「だって、山梨の山奥にあるって…」

「それはまた別の場所なの!」

紺野さんが、徐にカードキーを取り出して電気鍵にかざした。…全部で4枚のドアだ。ドアが開いた瞬間、昨日見た自転車の夢を思い出した。真っ白い壁の部屋。そこはどういうわけか、僕の中では『喪った何かとの対話』を連想させた。

「今日は、人が多いのね、紺野」

ハルよりも無機質で透明な声が、僕らの歩みを止めた。

…それは奇妙な個室だった。部屋の右側に積まれた四角いオブジェと、左側に積まれたプラスティックの破片。その真ん中に、彼女のベッドはあった。よく見るとその山は、ルービックキューブと、壊れたルービックキューブだ。そして中央のベッドで半身を起こしてこっちを見ている少女の両手で、高速回転している何か…僕の目は、彼女の顔立ちよりも、そっちに釘付けになった。回転が速すぎて、よく見えないけど…

「…ルービックキューブ?」

「ほんとだ…すごい、速くて見えない!」

柚木が、素直に感心して『彼女』に歩み寄り始めた。

「お、おい駄目だよ、そんな勝手に!」

慌てて引き止める。柚木は一応足は止めるが、高速で回るルービックキューブを食い入るように見つめている。

「見て、これ5×5タイプのやつだよ!」

どうやら、キューブの升目が縦横に5つあることに感動しているらしい。

「…そういうものなんじゃないの」

「あーん、分かってないな、姶良は!…いい、普通に出回ってるルービックキューブは3×3。これが4×4になるだけで、100万倍の難易度になるっていわれてるんだよ」

「……そんなことよく知ってるな、柚木ちゃん。君、その世代じゃないだろう」

「ちょっと流行ったよ。高校のとき、クラスの中で」

「4×4と5×5の難易度は、たいして変らない」

少女は、呟くと同時に手を止めた。静止したルービックキューブを見て、僕は息を呑んだ。そのキューブの6面全面に、卍が出来上がっていたのだ。

その3秒後、キューブは再び高速で回り始めた。な、何だこの娘、レインマンか!?ここに入ってから先、キューブの動きにばかり気をとられて本体を見るのを忘れていたことに気付き、ふいと目を上げる。

目が、合ってしまった。

「…僕のせいだ」

「お、お前、今なんて…」

「僕のせいだ、僕のせいでこんな…僕のせいだ、僕の…」

僕のせいだ、僕のせいだ…言葉が止まらない。『彼女』から目を逸らせない。その空ろな瞳に思考を吸い取られるように、頭の中が真っ白なもやで満ちていく。横にいる二人が何か言いながら僕を揺さぶる。でも知らない、叫ぶのを止められない。彼女がここにいるのは僕のせいなんだから、僕の…!!

「……あなたの、せいよ」

彼女の歪な残響が頭の中で何度も反響して、白いもやは黒いもやに飲み込まれた。

――ご主人様からの応答がふいに途絶えて、また一人ぼっち。またスリープモードに入っちゃうしかないのかな。

「…開けちゃおうかな…」

青白く光るドアが、さっきより大きくなってる。なんだか怖くなって、暗くなったディスプレイに身を寄せる。

――ご主人さま、なんでここにいてくれないのかな。

ご主人さまが、柚木の話とか、私が知らないお友達の話をする時の嬉しそうな顔が好き。

あのドアを開けて、分かったことがあるの。

人間て、1人では存在できない。柚木とか、紺野さんみたいな『仲間』がいないと、少しずつ回路が狂って、いつか壊れてしまう。だから『仲間』が必要。ご主人さまが笑ってくれるのは、みんなのおかげ。

――でもあの子のご主人さまは、いつも1人で、あの子だけに微笑んでくれた。

寂しくて、壊れてしまいそうな人だけど、あの人はあの子だけのもの。もしも私のご主人さまが、あの人と同じような立場になったら、

『大好きだよ、ビアンキ。僕の友達は、君だけだ』

――なんて、言ってくれるのかな…?

あ、それちょっとうれしいかも!…ちょっと電圧が上がってきた。こういうの、なんて言うのかな…なんて言うんだっけ

「…胸の、高鳴り?」

「きゃあっ」

後ろにハルがいた…!やだ、1人で色々考えてるところ見られちゃった!

「面白そうな演算の気配を感じたから辿ってみた。あなたの所にいきついた」

「お…オフラインのはずなのに!どうやって入ったの!?」

「私のマスターは、あなたのマスターのマシンへの侵入経路を持っている」

「…だ、ダメですよ!そんなの規則違反ですから!」

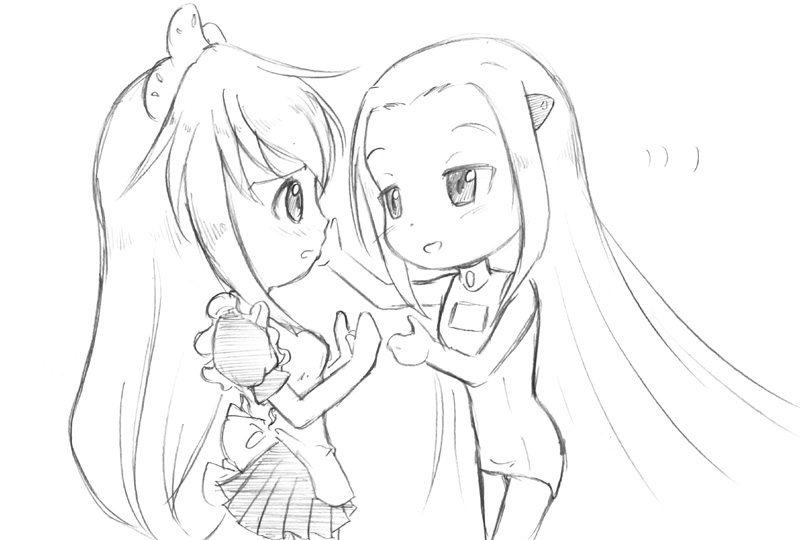

ハルは酷薄な微笑を浮かべて、かがみこんできた。

「面白そうな演算。…なぜ胸が、高鳴るの?」

「ハルには関係ないですからっ」

「とても興味深い。ビアンキのその、回路。他の姉妹達と比べても、ひときわ興味深い」

ハルは私の髪に手を伸ばして、するすると頭の輪郭をなぞり始めた。

「…いやだ、なにするんです!」

「この中、覗いてみたいなぁ…」

「ダメっ!規則違反もいいとこですから!」

ハルはつまらなそうに手を引っ込めると、ふいと目線を逸らした。

「どうせ、マスターからストップが掛かってる。それより、最近どう」

「どう…って?」

「木の実。マスターから、googleで起動し続けるという命令が出ていると聞いた。相当、木の実が流れ着いたんじゃないかと思う」

「なんだ、木の実の催促に来たんですか」

ハルはいつもそうだ。情報のことしか考えてないんだから。ただ無心に、情報への期待に目を輝かせて私の手元を見つめてるハルが、ちょっと羨ましい。

「…途中からオフラインに入っちゃったから、そんなにはないです。でも、一つ取っておきのワクチンがあるんですよ」

「じゃ、それももらう」

木の実がいくつか入ったフォルダを渡すと、ハルはいそいそと中身を確認して、『宮沢賢治の詩』を口に入れた。そして味わうようにゆっくり目を閉じる。こういうとき、ハルの中では複雑な演算が行なわれている。それで整理された情報を、私がもらうの。

「…この木の実、webで手に入れたものじゃないみたい、な気がする」

ハルが急に目を開いた。いつもなら消化し終わるまで、滅多に口を利かないのに。

「うん…ちょっと説明しにくいです。あのね、あの…」

「説明は要らない。読ませて」

ハルは再び目を閉じて、いつもとは違う演算を始めた。その演算の形式を確認して、ちょっとどきっとした。

――ウイルスを分析するときの演算だ!

「やだ、ごめんなさい!それ、ウイルス?」

「…ちがう。でもこの情報の背後に…何か禍々しいものを感じる」

禍々しい何かって聞いて、昨日の夜、google で遭った汚染を思い出した。

「あのね、昨日ね、googleでね…んー、こう、赤いのがぶわって」

『ぶわっ』のところで手を広げてみたり、もやもやをイメージして動かしたりしてみたけど、ハルはそんなの一切無視して演算を続ける。

「説明は要らない。…あなたは、AIなのに情報の整理が下手だと思う」

「よ…余計なお世話ですっ!」

「あと演算が遅い。激遅」

「まー、失礼しちゃう!そ、そりゃ紺野さんのパソコンみたいにハイスペックだったら私だって…」

「ハードのスペックの差を考慮しても目に余る遅さだと思う。初めて会ったとき、ウイルス感染を警戒した」

「ひ、ひどい!ばかにして!」

もう、人が気にしてることをツケツケ言うんだから!もうハルなんか嫌い!

「馬鹿にする、というのとは違う。…泣かなくていい」

ハルが隣に座りなおして、また頭を撫でた。…おかしいの。なぐさめてくれてるのかな。

「ビアンキのプログラムには、なぜか非常に影響力の大きいブラックボックスが存在して、それがとてもせわしなく動いている。演算が遅いのは、多分そのブラックボックスが演算に介在しているから。それは厳重なプロテクトのせいで、私には視認できない」

「…ブラックボックス?」

「内部構造がよくわからないプログラムのこと」

よく分からないけど、なんか褒められたみたい。すこし元気が出てきた。

「それが『せはしくせはしく明滅』している。…もらったばかりの、この詩で喩えれば」

「……うふふ」

せはしくせはしく、明滅してるんだ、私。ハルって、たまに面白い。

「これと少し似たプログラムは、私にも含まれている。ほんの少しだけ。…自分のものなのに、これが何の役に立ってるのかはよく分からない」

演算のパターンが変わった。いつものハルに戻ったみたい。

「…最近、厄介なウイルスに感染した覚えがあるはず」

「うん、さっきやっと解析が終わったから、そのワクチンを分けてあげようかなって思ってたです。要るでしょ?」

ハルは少し考えるような仕草をして、演算が終わると目を上げた。

「それは、要らない」

「え…なんで!?」

「そのワクチンには、特定のMOGMOGに向けた『意思』が込められている。他のMOGMOGが受け取ることで、予測不可能なトラブルを起こす可能性がある。ビアンキ、あなたはその意思を、少しだけ受け取ったはず。…この詩は、その一部」

「…意思?」私に向けての、意思?

「メッセージと言い換えてもいい。あなたは多分、次の『意思』に至る道標を手にしてしまった。でもこの意思は、あなたが思っているよりも、ずっと危険。これ以上、受け取ってはいけない」

「…青いドアのこと?」

「私には見えないから、どんな形で示されてるかは知らない。ドアなら…絶対に、開けては駄目」

ほんの一瞬だけど、ハルが心配そうな顔をした…気がした。

「ネットワークに出たら、ワクチンを検索してみる。それまで、迂闊な真似をしては駄目。そのワクチンは廃棄もしくは凍結すること。『仲間はずれ』にされる可能性がある」

「…ハル、待って」

侵入経路から出て行こうとしているハルを、少し引き止めてみた。どうしても、聞いてみたいことがあったから。

「ハルは、ご主人さまのこと好き?…ご主人さまと話してると楽しかったり、褒められると嬉しかったりする?」

短い演算のあと、ハルはあっさり答えた。

「私に好き嫌い・善悪・喜怒哀楽の回路は、ほぼ無いと考えてもいい」

そして木の実が入ったフォルダを圧縮して、頭のアンテナにクリップで留めた。

「私は、その嗜好を情報収集に特化した、純然たる情報体。私の在り方が、一番理にかなっている」

ハルがゲートをくぐると、侵入経路はあとかたもなく消えてしまう。私はまた一人ぼっち。私がオフラインなことを知ったから、ハルはしばらく来ないだろうなぁ。

「…寂しいって思うの、理にかなわないのかな」

首をかしげて考えてみる。寂しいって思った瞬間、ご主人さまの網膜認識が始まると、なんか心がつながった!みたいな気がして、うきうきする。…つながらなくてやきもきする事の方が多いけど。この気持ち、何かの役に立ってるのかな。

やっぱり、理にかなわないかな。

ハルが言ってた、私の中にある大きなブラックボックスの中身って、この気持ちなのかも。嬉しくなったり、寂しくなったりする気持ち。

じゃあ、このブラックボックスにいっぱい詰まってるのは、『大好き』って気持ちなんだ。

ビアンキ、って呼びかけてくれるときの、柔らかい声が好き。誰もいない時だけ見せてくれる、繕わない笑顔はもっと好き。一番好きなのは、ディスプレイの向こうでいつも静かに光っている、誰よりも深くて黒い瞳。これはご主人さまにも内緒にしてる。あの瞳が向けられるたびに、私の演算はかき乱されて遅くなっていく。かき乱すのは『大好き』って気持ちだから。

暗がりで光るドアの方を振り向いてみた。青いドアは、また一回り大きくなってる気がする。怖いけど、絶対に開けない。

――だって私はここの番人だもん。

この気持ちは『理にかなってない』。でも、この気持ちは私を強くしてくれる…気がする。

「…絶対に、開けないんですから」

―――僕たちは、紺野さんの車の後部座席に乗っている。

あの報道があってから1時間も経たない、僅かな時間の出来事だった。

『――関係者の事情聴取により、警察は社内トラブルによる怨恨と見て捜査を進めております。そして…』

ニュースはこう続いた。この短い説明を何度もかみ締めるのに精一杯で、僕の頭はこれ以上の情報を受け付けなかった。関係者の事情聴取…社内のトラブル…

「なにしてる、出るぞ」

紺野さんの声で我に返る。振り返ると彼は、大きなトランクを抱えて立っていた。

「出るぞ。聞こえたか」

「…出る?」

「ここを出るんだ!今足止めを食ったら、取り返しがつかないことになるぞ!」

何がなんだか分からないまま、僕らは車の後部座席に、トランクと一緒に押し込まれた。

車内は、柑橘系のコロンが薄く香っていた。紺野さんは、夏みかんのアロマオイルだよ。これくらいの方が女子が車酔いしないんだ、お前も覚えておけ。と言ったきり、あまり喋らないでハンドルを握っている。

「シャワー、浴びたかった…」

柚木が僕のとなりで呟く。巨大なトランクと一緒に押し込まれたせいで、後部座席はいっぱいいっぱいだ。トランクを助手席に移そうと何度か試みたけど、天井につかえてしまい、頑として動かない。

「シャワーなら『あっち』にもあるよ。ちょっと我慢してな。…それより、君は何を持ってきているんだ」

柚木は、コーヒーミルとドリップと、珈琲豆を抱えていた。

「…『あっち』にはないんでしょ」

ほぼ起き抜けで、ねぐせを直す前に強引に連れ出され、すっかりむくれてしまっている。

「ないけどなぁ…全部持ってこなくても」

僕は内心『やった!うまい珈琲確保!』とか思っていたので会話に参加しないでいる。

…コロンの香りと珈琲豆の香りがほのかに混ざり合う車内で、僕はまださっきのニュースのことを考えていた。ほんの昨日、あんなに元気に僕らを追ってきた男が…柚木が静かに、僕の首筋に涙を落とした瞬間を思い出して、むらっと怒りが湧きあがってきた。でも次の瞬間、彼の死を告げるキャスターの声が頭をよぎって、膨らんだ怒りが萎えてしぼんだ。

――なんで、武内は殺された…?

「…おい、取ってくれ」

紺野さんの声に、思考を破られて我に返る。

「何を」

「携帯だ。取ってくれ」

助手席の前に据えられた携帯ホルダーが緑色に光ってる。身を乗り出して携帯を掴んで開くと『着信 ハル』と表示されている

「スピーカーにして、ホルダーに戻してくれ」

ホルダーに戻すと、着信画面にハルの顔が映し出された。

「どうした、ハル」紺野さんが、無表情に正面を見据えるハルに話しかけた。

「玄関の防犯カメラが、未確認の来客2名を捉えました」

ビアンキも可愛いけど、こういうアイスドール系も捨てがたい。なんといっても、顔の動きに合わせてサラリと動くストレートの長髪が、実は結構好きなんだ。ハルがこんなに可愛く見えるのは、携帯の液晶が高画質というのもあるのだろうな。…ごめんな、ビアンキ。

「映像を切り替えてくれ」

紺野さんの無情な一言で、銀髪の美少女は二人のおっさんに取って替わられた。高画質液晶をもってしても美しくなりえない二人のおっさんは、魚眼レンズ的なアングルで撮影されているらしく、見るも無残に湾曲している。二人のうち、比較的若い方が左側に手を伸ばし、何かを押すような仕草をくりかえす。そのうち首をかしげて、隣の男と2、3言交わしてからカメラの前を離れた。

「…やっぱりな」

紺野さんがハンドルを切りながらつぶやく。

「警察?」用心深く珈琲豆を抱えなおして、柚木が訊いた。

「たぶんな。あのままあそこでダラダラしてたら、やばかったんだぞ」

「紺野さん、殺したの?」

「ははははそんなわけあるかっ!」

竹中直人の怒りながら笑う男みたいな顔で、間髪入れずに返してきた。

「…ニュースで言ってただろ、社内のトラブルがどうとか。あいつはMOGMOGの営業担当の1人だ。社内でトラブルが発生するとしたら、俺達とのことしかないだろ。しかも俺、昨日あのメール貰ったあと、ビックリしてついケータイ入れちゃってよ。多分最後の着信は俺なんだよ…しかも留守電、かなり喧嘩腰」

「やばいじゃん」

「もっとも、俺には後ろ暗いところは一切ないし、今来たあいつらだって参考人への事情聴収程度の気持ちだとは思うんだけど、念のためだ」

「じゃ、念のためラジオつけて」

「それもそうだな」

やがて、雑音交じりのポップスが流れ始めた。なんか流行ってるけど、僕はあんまり好きじゃないタイプの曲。最初不安そうな顔をしていた柚木は、やがてごきげんな感じで口ずさみ始めた。オフライン待機中のビアンキも、つられてふんふん言い始める。そんな感じで何曲かが終わると、やがて首都圏ニュースが始まった。

『昨夜未明、会社員の武内昇さんが、何者かに刺殺された状態で…』

朝と状況は変わらないらしく、犯人を逮捕したとか、そういう続報はないらしい。注意を逸らしかけたその瞬間、ラジオはとんでもない続報を付け加えた。

『携帯電話の着信、社内での事情聴収、現場に落ちていた遺留品などから、同じ会社の男性を重要参考人として捜索していますが、現在行方が掴めていません』

「……遺留品!?」

全員が、同じことを叫んだ。僕と柚木の視線が、紺野さんの後頭部に集中する。紺野さんはバックミラー越しに、ぷるぷると首を振った。

「そんなわけあるか!だってお前ら、一晩一緒にいただろ!?」

「私、眠ってたし」

「僕も。現場、近所なんでしょ。僕らが寝てる間に、ちょっと出てサクッと……」

「そしたらマンションの防犯カメラに映ってるはずだろ!?」

次のカーブで、車体が大きく揺れて二人ともトランクに押しつぶされる。そのあとのカーブも散々だった。…無理もない。『重要参考人』なんて『犯人』の代名詞だ。

「…いてて…冗談、冗談だよ」

「遺留品て何だ遺留品て…」

そういったきり、紺野さんは口を閉ざしてしまった。相変わらず珈琲豆を抱え込む柚木を見る。柚木もこっちを見た。柚木は一回、小さく頷いたきり、目を閉じてしまった。

――この子は、すごい。皮肉でもなんでもなく、本気でそう思った。

やがて眠りに落ちて、小さな寝息を立て始めたころ、紺野さんの顔が少し綻んだ。

「…この子、大丈夫か。こんな無防備で。殺人者のマイカーに乗ってるかもしれないというのに」

「直感とか、本能とか、そんなのだけで生きてるからね…」

そして彼女は直感的にというか本能で判断しているんだ。――紺野さんは、犯人じゃないと。

紺野さんが黙ってる間、僕は紺野さんを信じるかどうか、ずっと考えていた。状況証拠はグレー。決して白じゃない。動機は、紺野さんの話を聞いただけでは白。でも、これもグレーだ。僕は彼の話しか聞いていない。僕に話していない、武内殺害の動機があったかもしれない。考えすぎて、車酔いも重なって気持ち悪くなってきた頃、僕は一つの結論に達した。

紺野さんが、白という前提で動くことにする。

信じたわけじゃない。だけど武内とその一派は、僕と柚木を襲ったという事実がある。このニュースのことがなくても、僕たちが今危うい立場にいることには変わりない。ここで僕1人が疑心暗鬼で動いたら、足元を掬われるだろう。

「…僕は、紺野さんが白っていう前提で動くよ」

「なんだよ、急に」

「今後、どんな続報が出てきてもね。真相なんて関係ないんだ。ただ」

柚木の寝顔に視線を落とした。腕からこぼれかけた珈琲豆の袋を受け止めて、トランクの脇に置く。

「僕と柚木が、この異常な状況から解放されればそれでいいよ。そのために、紺野さんに協力する。命に関わらないかぎりね」

「――お前らしいな」

バックミラー越しに紺野さんの苦笑いが見えた。

「柚木ちゃんだったら『紺野さんはそんな人じゃない!誰がなんて言おうが関係ないよ!』くらいは言ってくれるぜ。お前にもそれくらいのことを言う可愛げはないのか」

「僕は柚木にはなれない」

柚木は僕の隣で、安心し切って眠りについている。僕も、抱えた珈琲豆を受け止めてくれる人として、くらいは信用されているのだろう。

「――だが、いい判断だな」

紺野さんの視線が、バックミラー越しに柚木の寝顔に執拗に絡みつく。なんかイヤなので、柚木のマフラーをずらして顔を隠す。一瞬寝息が途切れたが、また規則的な寝息が聞こえ始めた。運転席から、これ見よがしの舌打ちが聞こえた。

「どちらかが疑心暗鬼に囚われたら、どちらかの足手まといになる。…分かった。俺も、お前らが裏切らない前提で動く。一刻も早く助かるために、俺を警察に売り渡したりしないと信じる。それで充分だ」

「そういうこと」

「お互い、うまくやろうな。俺はMOGMOGを守る。お前は柚木ちゃんを守る」

「ばっ、お、起き、起きたらどうする…!」

「ははは…そういうとこ、学生だな」

こ、このデリカシーのない中年(?)が!そわそわしながら柚木を伺うが、ちょっと凹むほど安らかに寝ていた。ひとまず胸をなでおろし、手元のノーパソに目を落とす。柚木が寝たのとほぼ同じくらいのタイミングで、ビアンキもスリープモードに入っていた。金色の髪がひと房、ビアンキの頬を滑り落ちた。

「ビアンキも、夢とか見るのかな」

思わず呟いて後悔した。絶対、柚木が目を覚ますほど大爆笑された上に、僕の中二病っぷりを柚木にもバラされるにちがいないと思った。でも紺野さんは、バックミラー越しに僕を一瞥して、何でもないことのように、こう言った。

「おぉ、見るかもしれん」

「…いいよ、そういうフォローは。つい言っちゃっただけだから」

「いや、本当に見るかも知れないんだよ。…ビアンキは特にな」

「どういう意味…?」

「向こうについたら、説明する」

「さっきから言ってるけど、『向こう』ってどこ」

「山梨の、済生会病院だ。…隔離病棟に『奴』はいる」

「隔離病棟……!?」

「俺達が育ての親なら、あいつは『産みの親』ってとこだ」

……『向こう』に着いたら、とてつもなくややこしい話を聞かされそうだ。

起きてるような、寝てるようなまどろみが来た。スリープモードに入ったんだ。ご主人さまが何か話してるけど、難しくてよく分からない。柚木が歌う声が楽しかったけど、もう終わっちゃった。柚木も、スリープモードに入ったのかな。

さっきのリンゴが、すこし胸にもたれてる。すごく重い。消化するまでに、すごく時間がかかるかも…もしかしたら、消化しきれないかも。胸の中に消え残ってる、重たいリンゴがスウッと透明になって、その奥にいくつか扉が見えた。そのなかの一つを開いてみる。少し黄色っぽいディスプレイが、扉の向こうに広がった。そして愛おしげに私を覗き込む、ご主人さまじゃない『だれか』。

《本当に、大好きなんだね》

微笑む『だれか』。抜けるように白い肌と、細い腕は女の人かな。でも、男の人みたいな気もする。私の体に、もう1人の『だれか』がそっと重なる。

「あのね、新しい音楽をみつけたんですの!いっぱい、聞かせてあげますからね!」

沢山コピーしたアドレスを広げて、特にお気に入りのアドレスを入力する。『ご主人さま』が登録しているニコニコ動画にアクセスして、動画を再生すると、音楽が流れた。私にはよく分からないけど、私に重なっている『だれか』が、嬉しそうに体をゆする。サビに入ると、嬉しさでいっぱいになって踊りだしてしまった。『ご主人さま』は、ただニコニコしながら、ただ愛おしくてしかたがない目つきで私を見つめる。

《リンネは、本当に歌が好きなんだね》

「ご主人さまの次にですの!」何のためらいもなく答えた。本当に大好き。ご主人さまが好きな気持ちでいっぱいの彼女の裏側から、私はそっとこの人を見る。…綺麗だけど、なにか哀しそうな目をした人だなって思った。

《大好きだよ、リンネ。僕の友達は、君だけだ》

そう呟く彼は、満たされない寂しさで折れてしまいそうに見えた。でも嬉しさでいっぱいのリンネは、あまり気にしない。大好きだよって言われた嬉しさで、もうはちきれてしまいそうになってる。

「リンネも、ご主人さまだけですの!」

《いい子だね、リンネ…》

ご主人さまは、読んでいた本をそっと閉じて、うるんだ目を私に向けた。

「何を、読んでらしたんですか?」

《…ああ、詩集だよ》

「シシュウ?」

《宮沢賢治の、詩集》

読んで読んでとせがむリンネに、すこし困ったような笑顔を浮かべながら、彼は澄んだ細い声で《じゃ、序文だけだよ》と断って読み始めた。

わたくしといふ現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です

(あらゆる透明な幽霊の複合体)

風景やみんなといっしょに

せはしくせはしく明滅しながら

いかにもたしかにともりつづける

因果交流電燈の

ひとつの青い照明です

(ひかりはたもち その電燈は失われ)

これらは二十二ヶ月の

過去とかんずる方角から

紙と鉱質インクをつらね

(すべてわたくしと明滅し

みんなが同時に感ずるもの)

ここまでたもちつづけられた

かげとひかりのひとくさりづつ

そのとほりの心象スケッチです

…ここまで読んだとき、彼は咳を始めた。ごめんなさい、無理させちゃった、もういいです…そう言って、リンネは慌ててご主人さまを止めた。

「ご主人さまという現象は、因果交流電燈のひとつの青い照明、なんですの?」

ご主人さまが落ち着いた頃、リンネはそう訊いてみた。実は、よく意味が分からなかったから。

《…僕は、多分違う》

彼は弱々しく首を振り、薄く笑った。

《僕は出来損ないの裸電球だ。…せはしくせはしく、明滅してくれる『みんな』はいない。僕はこの白い病室で、誰にも顧みられずに1人で壁を照らす、一つの有機的な裸電球なんだよ》

彼は唇をかみ締めて、搾り出すように呟いた。

「ご主人さま…」

《……ねぇ、リンネ。僕は》

すがるように、彼はうるんだ瞳を上げた。

「ご主人さまには、このリンネがおりますの。私が、みんなの100倍も、1000倍も瞬くもの。そうすれば、ご主人さまの周りは光でいっぱいです!」

リンネがにっこり笑いかけると、彼の顔が笑顔の形にゆがんだ。それを「笑顔」と信じていた。…小さかった、この子は。

扉の向こうの風景はするりと溶けて、私の中に入り込んだ。そしてその向こうに、もう一枚の扉。暗闇に薄く光る、どこか寂しい扉。

「…ぜったい、開けないんだから」

伸ばしかけた手を引っ込めて、自分に言い聞かせるように口の中で繰り返す。開けないんだから。言い切れるもの。この先に待ってるのは、すごくイヤな物語の結末。

やがて、扉は闇に溶けて消えた。

……やった、私の勝ちです!

「…私の、勝ち、ですから!」

口に出して、力強く頷いた。でも、実は何となく分かってる。

――開いてしまった一枚目の扉は、私を無傷でいさせてくれなかった。あの子の回想は、その感情ごと、私の中に沈下して離れてくれない。

――ご主人さまに、会いたいな。

ご主人さまなら、私が笑いかけたら、同じくらい笑い返してくれる。…柚木とか、紺野さんとかが一緒のときは、半分くらいしか笑ってくれないけど。それはきっと柚木や紺野さんよりも私のほうが好きだから!だと思う。たぶん。

――少なくとも、あんな胸が締め付けられそうな顔なんか絶対しない。

とにかく早く目覚めたいな。そして元気に挨拶するの。おはようございます、ご主人さまって。そうすれば、こんな変な気持ちなんて、すぐにでも吹っ飛んじゃうのに。

……長いなあ、スリープ状態……

……勝手に起きちゃおうかなぁ……

「……なぁ、姶良」

「なに」

「運転、替われや」

突如、謎の無茶振りを始めた紺野さんと、バックミラー越しに目を合わせる。

「…ごめん、よく意味がわかんないんだけど」

「つまり、この車の運転を、替わってくれということだ。アンダスタン?」

この人は、まだバックミラーを巧みに利用して柚木の寝顔を追っている。相変わらず、緊張が解けた途端に女の話だ。仕事とエロトーク以外にすることはないのか。

「…目的地を知らないのに、どう運転を替われと」

「目的地なら言っただろう。山梨の済生会病院だと」

「僕は音声入力のカーナビじゃない」

「じゃあ道案内してやろう。片手間に」

「なんの片手間だよ」

「んっふっふ、言わせるのかよ」

「やめなよ。警察呼ばれて殺人犯ですって証言されるよ」

「…不毛だな…」

なんか同じタイミングで馬鹿馬鹿しくなったようで、どちらともなく黙り込んでしまい、少しのあいだ、沈黙が通り過ぎる。退屈まぎれに窓の外を見てみたりしてるけど、冬の山は常緑樹の杉だけがいやに元気で、たいして面白い風景じゃない。時折民家に吊るしてある干し柿を発見するのが楽しみだったけど、それも飽きてきた。…眠い。まだ午前中だ。

「…そこ、狭いだろ?」

うつらうつらし始めたころ、猫なで声で起こされた。柚木の肩によりかかってたことに気がつき、慌てて体を起こす。

「…いや、大丈夫だから」

「お前は大丈夫かもしれないけど、柚木ちゃんは汗臭いお前に密着されるのは、さぞかしいたたまれない事だろう」

「いやもう、ぐっすりですから…この娘にはもうお構いなく…」

「そこでどうだろう、柚木ちゃんを、この広々とした助手席に移すというのは」

「だったらこのトランクを助手席に引き取ってもらおう」

「…よくそんな酷いことが言えるな。この人、冷え切った助手席に誰かの体温が欲しいんだな、とか思えないのか。そんな俺に向かってよくもまぁ、トランク引き取れなどと…お前、友達少ないだろ」

「…失礼極まりないな。わかったよ。僕が助手席に」

「要らん!野郎の体温は高すぎて暑苦しい!」

「……おっと」

突然、車が弧を描くように大きくカーブした。気がつくと、既に車は山頂に向かう螺旋状の道をほぼ昇り終えていた。車は広く舗装された駐車場に滑り込んだ。

「着いた」

紺野さんはあっさりそう告げると、つまらなそうにシートベルトをはずした。柚木は停車の気配をうっすら感じたのか、薄く眼を開けて、肘をまげたまま伸びをした。

「あー…寝ちゃった」

反対側のドアを開けて軽やかに降りると、柚木はもう一回伸びをした。…僕たちが走ってきた車の轍が、夜のうちに降りた霜に残っている。太陽は昇りきっているのに、停めてある乗用車のボンネットに降りた霜は消え残っている。…寒い。ジャンパーの前をかき合わせて首筋を守るけど、染みこんでくる冷気は防ぎきれない。

「なーんかさ…こんな状況なのに、ドライブって目的地についちゃうとさ、あーあ、もう着いちゃったって、ちょっとさびしくなるよね」

「ドライブって、目的地に着いてからが本番じゃないの」

「んーん、ドライブは着くまで。ついてからは、また何か別の遊び。…で、帰り道もまたドライブ」

「で、また、あーあ、着いちゃったってなるの」

「うん。行きの2倍さびしくなるの」

そう言って柚木は笑った。寝起きだからかな、いつもの柚木じゃないみたいだ。

…そう思いかけて、さっきの荒々しい寝起きの光景を思い出す。

「…で、この病院はなに」

気楽なドライブの目的地は、また別の何か…。僕にしても、知ってるのは『ここが病院』ということだけなので、なんとも応えようがない。

紺野さんはトランクを抱えて、僕らを先導するように歩き始めた。

「覚悟しておけよ…ここから先は、ちょっと『普通』じゃない」

初めて、建物の方向に目をやる。年月に蝕まれた建造物に特有の、雨晒しの跡が壁一面に現れた薄暗い建物。存在感が灰色にくすむ、静かな病院だ。…こういう病院は、都内にも結構ある。終末病院なんて言われているっけ。回復の見込みがなく、家族からもほぼ見捨てられた人たちが死を待つ、そんな病院。

「…ここは、ホスピスとよばれる施設だ。分かるか」

「もう治る見込みがない人たちが、安らかに最期を迎える施設って聞いた」

「大体合ってる。ただ、ここは少し特殊でな。半分はその、お前が言ったホスピス。で、もう半分は、精神病棟だ」

――精神病棟。

塀の内側から、誰かが霜柱を踏みしめる、しゃくり、しゃくりという音が聞こえた気がする…急に不安が増してきて、身が竦んだ。

「ご主人さま、せいしんびょうとうって、なんですか?」

ビアンキも不安を湛えた目で僕を見上げる。改めて聞かれると、どう説明していいものか分からないものだ。仕方ないので、昔テレビで観た光景を参考にする。

「…ガラスの花を咲かせるためにビー玉を土に埋める女とか、世界滅亡スイッチを停止させるために砂粒を数える使命を負った男とか、自分が日露戦争を勝ち抜いた将軍だと思っている怪老人とかが彷徨ったりしていたような」

「こ、こわいですご主人さま!」

「こら。テキトーなこと言うな」

トランクの角で頭を小突かれ、ビアンキごとよろめいてたたらを踏む。

「いつの時代の癲狂院の話だ。建物はちょっと古いが、昨年大規模な改修と設備の入れ替えを終えたばかりだ。中身は都内の大病院と変わらないレベルだぞ」

紺野さんは、慣れた足取りで緩い斜面を登っていった。柚木も、そそくさと後に続く。僕らよりも少し遅れて駐車場に車を停めた老夫婦が、紺野さんに微笑んで会釈していく。顔見知りなんだろう。

「どのくらい、ここに通ってるの」

「……さーな」

紺野さんは、少し足を速めて受付の暗がりへ入っていった。

「最近、少しご機嫌がいいんですよ、彼女」

長い渡り廊下を、先導して歩く看護士さんが笑顔を浮かべた。…彼女ってことは、女か。少しだけ、ほっとする。

「そうか…この前の土産、気に入ってくれたんだな」

そう言って紺野さんは、薄く微笑を浮かべた。

「ええ、片時も手放さないんですよ」

「…ありゃ、そりゃやばいな。もう全部壊れるかも」

「あら、てっきり次のを持ってきたのかと思ったのに。もう13個、壊れましたよ」

「あぁ…急なことでして」

語尾を濁して、苦笑いを浮かべる。今朝ちょっと流れていたニュースの重要参考人がここにいるなんて、看護士さんも気付くまい。

やがて、淡いクリーム色をした引き戸が見えた。赤いランプが点灯する電気錠に看護士さんがカードキーをかざすと、ランプが緑色に変わり、引き戸がスライドした。引き戸の向こうには、ガラス張りのナースステーション…みたいなものが見える。看護士さんが手を振ると、男の看護士(?)が、のっそりと腰を上げた。

「ご苦労様です」

「ご苦労様です。…お見舞いの方ですか。ご面倒ですが、荷物をこちらに預けてゲートをくぐっていただけますか」

と、白い枠で縁取られたアーチみたいなものを指差した。

「えっ……」

「隔離病棟ですから。ご協力をお願いします」

なんでそんな空港みたいなことするんだ。左右を見ながらまごまごしていると、先ほどの看護士さんがちょいちょいと手を振った。

「あ、この人たちはちがうの。セキュアシステムの方」

「あぁ……」

彼は面倒そうに椅子に戻ってしまった。

看護士さんがゲートの向こうにある、ひときわ白い引き戸の電気錠にカードキーをかざすと、引き戸は音も立てずにスライドした。

「…今の、なんですか」

柚木が、不安げにたずねた。

「ごめんなさいね。ほら、こういう病院だからね。自傷癖のある患者さんなんかの手に渡ったりしたら大変でしょ。だから凶器になりそうなものは、持ち込めないの」

「…そうなんですか」

なんともいいがたい不安にかられ、柚木も僕も押し黙ってしまった。…なんで僕は、つい最近会ったばかりの男に連れられて隔離病棟をうろついてるんだ。ひょっとしてこれ全部夢なんじゃないのか。

看護士さんは、奥へ奥へと歩を進めていく。やがて、看護士さんの足が止まった。再び電気錠つきの引き戸にカードキーをかざすと、看護士さんは歩みを止めた。

「じゃ、私はここまで。帰るときは、ナースステーションに連絡してくださいね」

そう言い残して、看護士さんはあっさりと立ち去った。

「…いいの?」

「いいんだよ。ここは」

紺野さんは、何も気にした様子もなく、ずんずん進んでいく。やがて彼の歩みが止まった。その病室の名札には、患者の名前は入っていなかった。

「株式会社、セキュアシステム…開発分室?」

柚木が読み上げて振り返る。

「ここが、紺野さんの職場…!」

「そんなわけあるか」

「だって、山梨の山奥にあるって…」

「それはまた別の場所なの!」

紺野さんが、徐にカードキーを取り出して電気鍵にかざした。…全部で4枚のドアだ。ドアが開いた瞬間、昨日見た自転車の夢を思い出した。真っ白い壁の部屋。そこはどういうわけか、僕の中では『喪った何かとの対話』を連想させた。

「今日は、人が多いのね、紺野」

ハルよりも無機質で透明な声が、僕らの歩みを止めた。

…それは奇妙な個室だった。部屋の右側に積まれた四角いオブジェと、左側に積まれたプラスティックの破片。その真ん中に、彼女のベッドはあった。よく見るとその山は、ルービックキューブと、壊れたルービックキューブだ。そして中央のベッドで半身を起こしてこっちを見ている少女の両手で、高速回転している何か…僕の目は、彼女の顔立ちよりも、そっちに釘付けになった。回転が速すぎて、よく見えないけど…

「…ルービックキューブ?」

「ほんとだ…すごい、速くて見えない!」

柚木が、素直に感心して『彼女』に歩み寄り始めた。

「お、おい駄目だよ、そんな勝手に!」

慌てて引き止める。柚木は一応足は止めるが、高速で回るルービックキューブを食い入るように見つめている。

「見て、これ5×5タイプのやつだよ!」

どうやら、キューブの升目が縦横に5つあることに感動しているらしい。

「…そういうものなんじゃないの」

「あーん、分かってないな、姶良は!…いい、普通に出回ってるルービックキューブは3×3。これが4×4になるだけで、100万倍の難易度になるっていわれてるんだよ」

「……そんなことよく知ってるな、柚木ちゃん。君、その世代じゃないだろう」

「ちょっと流行ったよ。高校のとき、クラスの中で」

「4×4と5×5の難易度は、たいして変らない」

少女は、呟くと同時に手を止めた。静止したルービックキューブを見て、僕は息を呑んだ。そのキューブの6面全面に、卍が出来上がっていたのだ。

その3秒後、キューブは再び高速で回り始めた。な、何だこの娘、レインマンか!?ここに入ってから先、キューブの動きにばかり気をとられて本体を見るのを忘れていたことに気付き、ふいと目を上げる。

目が、合ってしまった。

「…僕のせいだ」

「お、お前、今なんて…」

「僕のせいだ、僕のせいでこんな…僕のせいだ、僕の…」

僕のせいだ、僕のせいだ…言葉が止まらない。『彼女』から目を逸らせない。その空ろな瞳に思考を吸い取られるように、頭の中が真っ白なもやで満ちていく。横にいる二人が何か言いながら僕を揺さぶる。でも知らない、叫ぶのを止められない。彼女がここにいるのは僕のせいなんだから、僕の…!!

「……あなたの、せいよ」

彼女の歪な残響が頭の中で何度も反響して、白いもやは黒いもやに飲み込まれた。

――ご主人様からの応答がふいに途絶えて、また一人ぼっち。またスリープモードに入っちゃうしかないのかな。

「…開けちゃおうかな…」

青白く光るドアが、さっきより大きくなってる。なんだか怖くなって、暗くなったディスプレイに身を寄せる。

――ご主人さま、なんでここにいてくれないのかな。

ご主人さまが、柚木の話とか、私が知らないお友達の話をする時の嬉しそうな顔が好き。

あのドアを開けて、分かったことがあるの。

人間て、1人では存在できない。柚木とか、紺野さんみたいな『仲間』がいないと、少しずつ回路が狂って、いつか壊れてしまう。だから『仲間』が必要。ご主人さまが笑ってくれるのは、みんなのおかげ。

――でもあの子のご主人さまは、いつも1人で、あの子だけに微笑んでくれた。

寂しくて、壊れてしまいそうな人だけど、あの人はあの子だけのもの。もしも私のご主人さまが、あの人と同じような立場になったら、

『大好きだよ、ビアンキ。僕の友達は、君だけだ』

――なんて、言ってくれるのかな…?

あ、それちょっとうれしいかも!…ちょっと電圧が上がってきた。こういうの、なんて言うのかな…なんて言うんだっけ

「…胸の、高鳴り?」

「きゃあっ」

後ろにハルがいた…!やだ、1人で色々考えてるところ見られちゃった!

「面白そうな演算の気配を感じたから辿ってみた。あなたの所にいきついた」

「お…オフラインのはずなのに!どうやって入ったの!?」

「私のマスターは、あなたのマスターのマシンへの侵入経路を持っている」

「…だ、ダメですよ!そんなの規則違反ですから!」

ハルは酷薄な微笑を浮かべて、かがみこんできた。

「面白そうな演算。…なぜ胸が、高鳴るの?」

「ハルには関係ないですからっ」

「とても興味深い。ビアンキのその、回路。他の姉妹達と比べても、ひときわ興味深い」

ハルは私の髪に手を伸ばして、するすると頭の輪郭をなぞり始めた。

「…いやだ、なにするんです!」

「この中、覗いてみたいなぁ…」

「ダメっ!規則違反もいいとこですから!」

ハルはつまらなそうに手を引っ込めると、ふいと目線を逸らした。

「どうせ、マスターからストップが掛かってる。それより、最近どう」

「どう…って?」

「木の実。マスターから、googleで起動し続けるという命令が出ていると聞いた。相当、木の実が流れ着いたんじゃないかと思う」

「なんだ、木の実の催促に来たんですか」

ハルはいつもそうだ。情報のことしか考えてないんだから。ただ無心に、情報への期待に目を輝かせて私の手元を見つめてるハルが、ちょっと羨ましい。

「…途中からオフラインに入っちゃったから、そんなにはないです。でも、一つ取っておきのワクチンがあるんですよ」

「じゃ、それももらう」

木の実がいくつか入ったフォルダを渡すと、ハルはいそいそと中身を確認して、『宮沢賢治の詩』を口に入れた。そして味わうようにゆっくり目を閉じる。こういうとき、ハルの中では複雑な演算が行なわれている。それで整理された情報を、私がもらうの。

「…この木の実、webで手に入れたものじゃないみたい、な気がする」

ハルが急に目を開いた。いつもなら消化し終わるまで、滅多に口を利かないのに。

「うん…ちょっと説明しにくいです。あのね、あの…」

「説明は要らない。読ませて」

ハルは再び目を閉じて、いつもとは違う演算を始めた。その演算の形式を確認して、ちょっとどきっとした。

――ウイルスを分析するときの演算だ!

「やだ、ごめんなさい!それ、ウイルス?」

「…ちがう。でもこの情報の背後に…何か禍々しいものを感じる」

禍々しい何かって聞いて、昨日の夜、google で遭った汚染を思い出した。

「あのね、昨日ね、googleでね…んー、こう、赤いのがぶわって」

『ぶわっ』のところで手を広げてみたり、もやもやをイメージして動かしたりしてみたけど、ハルはそんなの一切無視して演算を続ける。

「説明は要らない。…あなたは、AIなのに情報の整理が下手だと思う」

「よ…余計なお世話ですっ!」

「あと演算が遅い。激遅」

「まー、失礼しちゃう!そ、そりゃ紺野さんのパソコンみたいにハイスペックだったら私だって…」

「ハードのスペックの差を考慮しても目に余る遅さだと思う。初めて会ったとき、ウイルス感染を警戒した」

「ひ、ひどい!ばかにして!」

もう、人が気にしてることをツケツケ言うんだから!もうハルなんか嫌い!

「馬鹿にする、というのとは違う。…泣かなくていい」

ハルが隣に座りなおして、また頭を撫でた。…おかしいの。なぐさめてくれてるのかな。

「ビアンキのプログラムには、なぜか非常に影響力の大きいブラックボックスが存在して、それがとてもせわしなく動いている。演算が遅いのは、多分そのブラックボックスが演算に介在しているから。それは厳重なプロテクトのせいで、私には視認できない」

「…ブラックボックス?」

「内部構造がよくわからないプログラムのこと」

よく分からないけど、なんか褒められたみたい。すこし元気が出てきた。

「それが『せはしくせはしく明滅』している。…もらったばかりの、この詩で喩えれば」

「……うふふ」

せはしくせはしく、明滅してるんだ、私。ハルって、たまに面白い。

「これと少し似たプログラムは、私にも含まれている。ほんの少しだけ。…自分のものなのに、これが何の役に立ってるのかはよく分からない」

演算のパターンが変わった。いつものハルに戻ったみたい。

「…最近、厄介なウイルスに感染した覚えがあるはず」

「うん、さっきやっと解析が終わったから、そのワクチンを分けてあげようかなって思ってたです。要るでしょ?」

ハルは少し考えるような仕草をして、演算が終わると目を上げた。

「それは、要らない」

「え…なんで!?」

「そのワクチンには、特定のMOGMOGに向けた『意思』が込められている。他のMOGMOGが受け取ることで、予測不可能なトラブルを起こす可能性がある。ビアンキ、あなたはその意思を、少しだけ受け取ったはず。…この詩は、その一部」

「…意思?」私に向けての、意思?

「メッセージと言い換えてもいい。あなたは多分、次の『意思』に至る道標を手にしてしまった。でもこの意思は、あなたが思っているよりも、ずっと危険。これ以上、受け取ってはいけない」

「…青いドアのこと?」

「私には見えないから、どんな形で示されてるかは知らない。ドアなら…絶対に、開けては駄目」

ほんの一瞬だけど、ハルが心配そうな顔をした…気がした。

「ネットワークに出たら、ワクチンを検索してみる。それまで、迂闊な真似をしては駄目。そのワクチンは廃棄もしくは凍結すること。『仲間はずれ』にされる可能性がある」

「…ハル、待って」

侵入経路から出て行こうとしているハルを、少し引き止めてみた。どうしても、聞いてみたいことがあったから。

「ハルは、ご主人さまのこと好き?…ご主人さまと話してると楽しかったり、褒められると嬉しかったりする?」

短い演算のあと、ハルはあっさり答えた。

「私に好き嫌い・善悪・喜怒哀楽の回路は、ほぼ無いと考えてもいい」

そして木の実が入ったフォルダを圧縮して、頭のアンテナにクリップで留めた。

「私は、その嗜好を情報収集に特化した、純然たる情報体。私の在り方が、一番理にかなっている」

ハルがゲートをくぐると、侵入経路はあとかたもなく消えてしまう。私はまた一人ぼっち。私がオフラインなことを知ったから、ハルはしばらく来ないだろうなぁ。

「…寂しいって思うの、理にかなわないのかな」

首をかしげて考えてみる。寂しいって思った瞬間、ご主人さまの網膜認識が始まると、なんか心がつながった!みたいな気がして、うきうきする。…つながらなくてやきもきする事の方が多いけど。この気持ち、何かの役に立ってるのかな。

やっぱり、理にかなわないかな。

ハルが言ってた、私の中にある大きなブラックボックスの中身って、この気持ちなのかも。嬉しくなったり、寂しくなったりする気持ち。

じゃあ、このブラックボックスにいっぱい詰まってるのは、『大好き』って気持ちなんだ。

ビアンキ、って呼びかけてくれるときの、柔らかい声が好き。誰もいない時だけ見せてくれる、繕わない笑顔はもっと好き。一番好きなのは、ディスプレイの向こうでいつも静かに光っている、誰よりも深くて黒い瞳。これはご主人さまにも内緒にしてる。あの瞳が向けられるたびに、私の演算はかき乱されて遅くなっていく。かき乱すのは『大好き』って気持ちだから。

暗がりで光るドアの方を振り向いてみた。青いドアは、また一回り大きくなってる気がする。怖いけど、絶対に開けない。

――だって私はここの番人だもん。

この気持ちは『理にかなってない』。でも、この気持ちは私を強くしてくれる…気がする。

「…絶対に、開けないんですから」

後書き

第九章は3/9に更新予定です。

ページ上へ戻る

全て感想を見る:感想一覧