| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

ああっ女神さまっ 森里愛鈴

作者:タキオン・ブレイド

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動2 朝の日常

――朝。陽のない空にも、時間の流れは優しく訪れる。他力本願寺。

部屋の外、静けさを破るようにふわりと漂う、香ばしい紅茶の香り。

それは、ウルドの気まぐれな朝の遊び心の一環。カップの中に微かに魔術が込められていて、飲んだ者の気分が自然と上向くように調合されている。

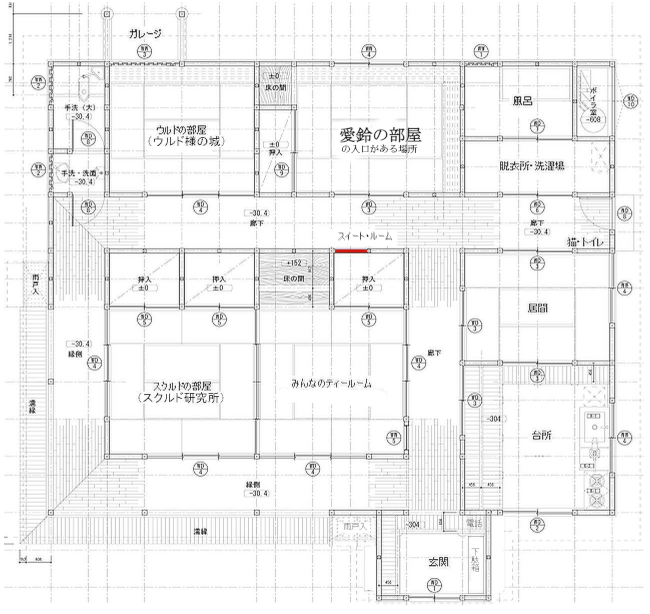

亜空間の扉が静かに開く。場所としては「みんなのティールーム」の北側で、もとは螢一の部屋の正面にある。

白く透明感のあるガウンを羽織ったベルダンディーが姿を現した。まだ夜の余熱を肌に残すような気配をまといながら、しかし気品と慈しみに満ちた微笑を浮かべている。

そこへカップ片手に足を組んでいたウルドが、唇の端を意地悪く持ち上げて声を投げた。

「お姫さま。昨夜は──お楽しみでしたね?」

ベルダンディーの足が止まる。肩がぴくりと震えたかと思うと、ふっと顔を赤らめて目をそらす。

「……姉さんっ! まさか、また盗聴器ですか!? もう……本当に、いい加減にしてください!」

ウルドはわざとらしく眉を下げ、頬杖をついたまま肩をすくめる。

「やだなあ、何言ってんのよ。そんなもん、昨日のうちにちゃんと撤収したってば~。あ、でもさ。実は……盗聴されて、あんた、ちょっと嬉しがってたりして?」

棒読みでそう言いながら、目はしっかりとベルダンディーの反応を捉えている。

「な、なっ……っっ……そんなことありませんっ!」

慌てて否定しようとするベルダンディーの声が裏返る。

「私たちは、夫婦として、ごく自然な──神と人の境を越えて、心と身体を通わせ──それは……っ」

「はいはいはい、詩人モード入りましたー」

ウルドが大げさに手を振って遮った。

「もうっ……姉さんってば……!」

ベルダンディーは顔を覆いながらも、どこか憎めない口調で吐き捨てる。

頬は朱に染まりながらも、そこには恥じらいというより、幸福のにじむ照れがあった。

「それに……昨夜のことを持ち出さなくても、娘の前で……節度を持って……」

「娘、ねぇ。ほんとにもう、完璧に育てちゃって。あんた、教育ママどころじゃないわよ」

「そんなこと……愛鈴が、ただ健やかに生きてくれることが、私の願いです」

と、そこへ――。

襖の向こう、きちんとした足取りで近づく音がして、障子がすうっと開く。

「おはようございます、母さま、伯母さま」

現れたのは、朝の光を背に受けたひとりの少女――愛鈴。

深い黒髪を左右で整えたツインテール。瞳は清らかで、どこか理知的な光を宿している。その表情は年齢のわりに落ち着いていて、しかしどこか夢を抱えた少女らしさを滲ませていた。

「……何のお話をしてたのですか?」

その問いに、ベルダンディーが「しまった」という顔になるよりも早く、スクルドが台所の奥から勢いよく割って入った。

「な、なーんでもない! 朝ごはんのこと、そう、今日のメニュー相談してただけ!」

「本当ですか? 伯母さまたちのお声が少し……その、からかい混じりに聞こえましたけど」

「か、勘ぐり過ぎ! いいからほら、席について!」

スクルドは慌ててテーブルに湯気の立つ味噌汁を置き、焦った顔でベルダンディーに助け舟を出す。

ベルダンディーは微笑みながら、そっと愛鈴の髪を撫でた。

「愛鈴、いい朝ね。ちゃんと自分でお着替えもできたのね」

「はい。今日は理科の観察授業ですから、汚れてもよい服を選びました。あ、でも念のために上着も持ちました」

「……完璧すぎる……」

スクルドがぼそりと呟き、ウルドがその横でくすっと笑う。

「やっぱり、あの子、昔のあんたより賢いかもね」

「かもじゃなくて、確定……」

スクルドの肩が小さく落ちたが、どこか嬉しそうな目をしていた。

愛鈴はそんな大人たちのやりとりを一歩引いたところで見ていたが、ふとベルダンディーの袖を軽く引いた。

「母さま……ひとつ、聞いてもいいですか?」

「なにかしら?」

「“家族”って……どうして、みんなちょっとずつからかったり、秘密にしたりするのですか?」

一瞬、大人たちが沈黙する。

ベルダンディーがゆっくりと微笑んだ。

「それはね、愛鈴。人は、からかいながら、相手のことを知ろうとしたり、秘密にしながらも、守ろうとしたり……そうして、絆を深めていくものなのよ」

「……難しい、です。でも……あたたかい気がします」

「そう。だから、たとえわからないことがあっても……その“あたたかさ”を忘れなければ、きっとあなたも、誰かの心を支えられるわ」

愛鈴はゆっくりと頷いた。

その表情は幼さを残しながらも、大人たちの思いに真っ直ぐ向き合う強さがあった。

そして、彼女の小さな背には、知らず知らずのうちに――“次の物語”が、ゆっくりと羽ばたき始めていた。

全て感想を見る:感想一覧