| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

ソードアート・オンライン リング・オブ・ハート

作者:木野下ねっこ

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動47:その勇姿と共に

デイドの高笑いが夜の森に響き渡る中、俺は今……到底受け入れられない光景を目の当たりにしている。

ようやく。……ようやくだったのに。

閉ざしきった心を開きかけた……ユミルの微笑が咲きかけた、その刹那。

彼は背後からデイドの槍に貫かれた、という……その光景。

恐ろしい勢いでユミルのHPが減ってゆく。しかしデイドの凶行はそれだけに留まらず……ぐぐ、と貫いたままのユミルの体をゆっくりと持ち上げる。まるで、己の釣果を俺達に見せびらかすように。

しかしユミルはそれに構わず、ただ不思議そうに、離れつつある……ついさっきまでは繋がれていた俺の手へと、再びその腕を伸ばしていた。

するとデイドは、まるで刀の血払いをするかのように持ち上げていた槍を半ば振り下ろすように斜め下へとなぎ払い、ユミルを地へと叩き付けた。慣性に従ってずぽっと生々しい音を立てながらユミルの胸から湾曲した刃が抜け、声も無く地に叩きつけられた小さな体が一度だけバウンドし、草を撒き散らしながら二度地面を転がって、うつ伏せの形でようやく止まった。

その体はピクリとも動かなかった。顔もほとんどが流れ落ちる髪と地面に隠れて見えず、首を捻り此方に再びあの微笑みかけの表情を見せてくれることも無かった。

それもその筈だった。ダメージ毒に加えて……新たに別種の毒を塗り込まれたらしいユミルのHPバーには、マヒ状態を示す色であるグリーンの明滅とデバフアイコンが表示されていたのだ。

そして肝心の減少を続けるHPは……危険域になったところでなんとか止まり、かろうじで即死だけは免れていた。残存HPが先のダメージ毒の侵食によって刻一刻と削られているので油断こそ出来ないが……しかし防具らしい防具など一切装備していない状態で背後からのクリティカルヒットをモロに喰らい、それでもHPを全損させなかったのは、異常とはいえ流石の防御値だ……と、言いたい所だが。

――その見方は、決して正しくない。

確かに今のユミルは、化け物と比喩されるに相応しい程の異常なまでの防御力を誇っている。なにせ、代償として己の最大HP値のほとんどをこの一時の為だけに費やしているのだ。彼を実際に攻撃した俺が睨むに、それは恐らく今の最前線のボスの防御値をも軽く凌駕するほどの手応えだった。

これは俺の長年のゲーム歴に加え、SAOのあらゆる知識と感覚を熟知したソロプレイヤーたる純粋な勘なのだが……数値にして、俺の鍛えに鍛え上げたソードスキルであっても恐らく五〇もダメージを与えられていなかったはずだ。普段のモンスター相手では五桁のダメージを叩き出すことも珍しくない俺の剣を以ってしても、だ。……それほどまでに恐るべき異様な防御力を、彼は一時的にとはいえ取り返しのつかない膨大な犠牲を払って得ているのだ。

しかし。

先程のデイドの一撃では、ユミルはそのHPの約6割以上を消失させた。尋常でない防御値を誇っているにもかかわらずに、だ。

つまりそれはどういうことか。……もはや、答えは一つしかない。

…………それほどまでに、今のユミルの最大HP値は、残りわずかなのだ。たかだか三桁も無かったであろうダメージでも、それほどにバーが減少するまでに。

――以上の事を、半ば無意識に頭の隅で理解しつつも、今、俺の脳内を支配している感情は……

「……デイドッ、貴様ァッ!!」

怒り一色だった。この目の前の光景を見て浮かぶ感情は他にはありえなかった。

「なぜユミルを刺したッ!? もう敵意は明らかに無かったはずだ! それをお前は――」

「うるせぇっ!!」

俺の憤怒の言葉を、デイドはまだ端に泡が付着したままの口で叫んで遮った。その目の瞳孔は、さっきまでの凶行に相応しいまでの狂気に見開かれていていた。

「テメーもテメーだキリトッ! テメーこそ何してやがる!?」

「な、なにっ……?」

疑問の声を出すと、デイドは焦点が怪しいままの目で、槍で俺を指差した。

「テメーの目は節穴かよ!? オレはさっきも言ったはずだぜ!? そこのガキのカーソルをよく見ろ!」

一瞬だけ、彼はギロリと血走った目で地にうつ伏せのまま横たわるユミルを見下ろした。

「オレンジだぞ!? 犯罪者だ! それをテメーはなぜ庇ってやがる!?」

「それこそ俺も言ったはずだ! お前っ……今までの俺とユミルの話を聞いていなかったのか!? ユミルはもう、さっきまでの……死神だった彼とは違う! ようやくっ……その罪を償う決意を見せていたんだぞ!? 節穴の目をしてるのはどっちだ!」

「うるせぇよ!! この世界の犯罪者に、説得の余地なんざ無ェンだ!!」

彼は最早、まともに話を交わせる状態ではなかった。

「オレのカーソルはグリーン! コイツは犯罪者 ! どちらが正しいかなんざ、一目瞭然だろーがッ!」

「……………」

俺は、途中で言葉も出なくなっていた。

「…………デイド、お前……」

ただ……先程までの怒りから打って変わって侮蔑とも呆れとも違う、哀憫に近い感情が、俺の胸の内を取り巻き始めていた。

すると。

「なン、だよッ……その目はァッ!? ……クソがァッ……!」

デイドはギリリと歯ぎしりと共に、いかにも忌々しそうな顔で俺を睨み始めた。

「テメーも、そんな目でオレを見やがるのか、黒の剣士ッ……!」

その目には……悔しげな涙が。

「昔、初心者 だった頃に居たギルドのバカ共も、同じ目をしてオレを追い出しやがったっ……! 何故だっ! どうしてなんだっ!?」

しわがれた大声が、しんしんと冷える夜の空気を荒く振るわせる。

「どいつもこいつも、なぜ理解しやがらねぇ!? オレは正しいッ!! それがどうして分からねぇんだッ!!」

……その通りだ。

デイドもまた、ある意味では正しい。

実際のところ彼はユミルに毒と合わせての致命傷を負わせたが、オレンジの彼に攻撃したところでデイドのカーソルは変色などはせず、元より善良色であるグリーンのままだ。

ユミルは罪を犯した犯罪者。彼はそれを、俺とは違う方法で裁こうとしているだけなのだ。

グリーンがオレンジを倒すことに、なんのデメリットも発生しない。この場合に限ってはグリーンは殺人者 扱いされることは間違っても無く、むしろそれを褒め称える人すら出てくるだろう。恐らくは、デイドの追い求めている最前線の攻略ギルド入団の際にも、非常に有効な肩書きとして実力を証明してくれることになるはずだ。

罪を持つ者を殺すことに対し、この世界は……なんの躊躇いも課してはいない。

――しかし、それらはあくまで「システム面」ではの話だ。

デイドの言は、カーディナルシステムが施したこの仮想世界でのルールに反していないだけに過ぎない。

しかし、現実は違うのだ。

たとえ虚構の世界であろうと、その者が殺した「罪」はその者の魂へと還っていく。規律も摂理も倫理も関係無く。

この世界の全ての出来事は、現実と何ら変わり無いのだ。全ては己が背負わなくてはならない。俺も、ユミルも、デイドも。

だが、今のデイドはそれが理解出来ないのだろう。理解できないからこそ、理解しようとしているからこそ、理解するのを恐れているからこその凶行……だと俺は思いたい。

されど今の俺には、彼にそれを説く余裕などは無かった。

「デイド、そこを退けっ……!」

「動くんじゃねぇ!」

ユミルへと歩み寄ろうとした瞬間、デイドが槍を突きつけて俺を制した。

「どの道、あのガキはもう助かりゃしねぇ……! テメーにゃそこでガキが毒で確実にくたばるのを待っててもらうぜ……! 自分が可愛いけりゃそのまま大人しくしてろ……テメーも同じ目にあいたくなけりゃなァ!」

デイドは俺のすぐ胸の前にあった槍を真横に薙ぎ払い、俺の手元に刺し立っていた剣を遠くに弾き飛ばした。ジャリンと音を鳴らせながら愛剣がユミルの真似をするかのように転がり、やがて草むらに横たわって姿を暗ませる。

これで奴は、俺が反撃に出るには背にあるもう一本のボロボロの剣を抜くことでしかできないと思っているのだろう。他の者は全員がマヒ状態で動けず、まさにユミルの絶体絶命の状況。

……しかし、たったそれだけで俺達 の怒りの意思は、微塵たりとも冷めやられたりはしない。

「デイドッ……お前が理解されないのは当然だ……! なにせお前には、周りには誰も賛同してくれる人が居ないんだからな!」

「なんだ、と……?」

図星であったかは定かではないが、癪に障られた顔でデイドは俺をさらに凝視した。

「なぜなら、お前は自分の事しか見ていない。いや、それすらも見えていないからだ……!」

「テ……テメェッ! もう一辺言ってみろ!!」

今度こそ、その毒々しい矛先が俺の胸元の直前にまで押しやられる。

しかし俺は一度も退かず、

「文字通りの意味だよ。……お前は絶対に理解されない。お前には、そう――周りが見えていないからな!!」

「どういう――ぐアっ!?」

その時、デイドの体が呻き声と共に大きく揺らいだ。背後からの衝撃に、その目が今度は純粋な驚愕に見開かれた。

「なン――だとォオ!?」

その衝撃の方向を凝視し、さらに驚きの声を重ねる。

それもそのはずだ。この場に動ける人物は皆無。無論、俺もデイドに槍を突きつけられてからは一歩も動いてはいない。それは事実だ。デイドもそう確信していたからこそ、さっきは唯一反撃に出られる可能性を持つ俺とユミルだけに意識を集中し、結果、ユミルを不意打ちによる一撃で戦闘不能にさせ、残る俺を全力で牽制することでこの場を支配していたと思い込んでいた。

そう、ヤツは思い込んでいただけなのだ。確かに、この場には自由に動ける人 物 は居ない。……しかしこの場にはもう一つ、動くことの出来る味方がいた。

「このクソ馬ッ……!? 死んだはずじゃなかったのかッ!?」

そう。

その背に突進する、無垢な純白と清浄な青の化身・ミストユニコーン……ベリーが、残っていたのだ。

……結局、デイドは最後まで気付けなかったのだ。俺とユミルの動向に意識を向け続けていたが余りに、遠方から歩みを続けていた、自分が仕留めたと思い込み続けていたその仔馬の存在に。

「ぐ、うっ……!」

主人への報復という怒りの角が、デイドの後腹部に深々と突き刺さる。

しかしそのダメージは微々たるものだった。もともと非好戦的モンスターであるベリーの非力なSTR と、鍛え上げられたレベルと軽鎧や衣類をきっちり装備したデイドのDEF には愕然とした差があるのは目に見えていた。

結果、その突進はデイドの上体を揺さぶらせるだけに終わった。

――だが、俺にとってはそれだけで充分だった。

「オォッ!!」

俺はデイドの意識がベリーへと向けられた一瞬の隙を突き、胸へと突きつけられていた槍の矛を手刀で叩き払い、ブーツの靴底の土を強く踏みつけてまっすぐデイドへと肉迫せんと駆け出した。

長大なリーチに加え、デイドの実力と毒も相まって脅威であった蛇矛だが、こうして槍の矛先よりも内側に接近さえ出来れば、あとはこちらの思うままだ。

「ナメンじゃねぇ!!」

「!」

しかしデイドはそれだけでは終わらなかった。

彼も流石の培った技術や経験と反射神経で、俺が肉迫するよりも早く、腕のスナップを活かして槍を瞬時に袂 へと引き戻したのだ。突き進む俺の前に向かって、再びあの蛇の牙が目の前へと待ち構えられる。これで柄を握る位置が変わりリーチこそ短くなるが、システム上でも問題なく攻撃を行える。

だが俺は駆ける足を止めない。そも、俺に向けられていたデイドの意識を一瞬でも逸れる機会を……今を、俺は待っていたのだ。足を止める理由など無い。なにより……ベリーが作ってくれたこのチャンスを、絶対に無駄にはしない。

「うぉぉぉおおおおっ!!」

俺は何も握られていない右手にグッと握り締めて力を込め、引き絞る。その拳がイエローに光り輝く。

――体術スキル零距離技《スティフェン・ブロー》。《エンブレイザー》と並ぶ、武器を必要としない、拳のソードスキル。

「ック、馬鹿がァッ!!」

対する、歯ぎしるデイドも刺突系ソードスキルを構え、その毒牙にも鋭い光が灯る。

「「うぉあああぁぁああっ!!」」

互いに引き絞った拳と矛先が衝突する。

叫び声こそ同じだったものの、衝突する前からデイドの顔には勝利が目に見えている笑みと肉切り歯が浮かんでいた。それもそのはずだ。刃と刃ならともかく、今、己の刃と衝突したのはソードスキルとはいえ、プレイヤーのただの握り拳だ。現実世界でもそうであるように、全てがデータで作られた仮想空間であっても結局は、鉄と鋼で出来た刃と、肉と骨で出来た拳。オブジェクト優先度 の歴然とした差は見るに明かだ。デイドの目には現実世界で起こるであろう現象が今、目の前でも同じことが起こるだろうと確信されていることだろう。自分の蛇矛の刃が、俺の拳を切り裂くというその光景を……

しかし。

――バキィン!!

という直後に響いた破砕音が、デイドの予想をも砕き散らした。

そう――俺の拳が、デイドの矛先を粉々に打ち砕いていたのだ。

「な、なァンだとォォおおッ!?」

蛇矛の刃が飛び散る中、自信に満ちていたその金壺眼が驚愕に見開かれる。

反して俺は驚きなどはしなかった。俺がデイドに素手で挑んだのは、無謀でもなんでもない。こうなることを確信しての行動だった。

デイドの《蛇矛》はハーラインの《バッシュ・ミスティア》のように耐久値が劣る武器ではない。しかし……今の蛇矛には、ユミルが異常な握力で握り締めた時にできたヒビが、まるで蜘蛛の巣の如くに走っていたのだ。その時点で蛇矛の耐久値はほとんど限界まで消耗されたと確認できた。加えて俺の放った拳のソードスキル《スティフェン・ブロー》は、拳を鋼鉄のように硬化して殴るスキルなのだ。威力は拳スキルの中でも決して高くない上に専用のナックル用装備も装着していないので皆無に近いが、このように《武器破壊 》の可能性を秘めている。

さらに……

「なンっ、体が、動かねぇっ……!?」

例え武器越しであってもその衝撃が相手プレイヤーの身体に伝達し、拳スキル特有の長いスタンを発生させられる特性を持っているのだ。

俺は、拳を握ったまま、再度デイドに詰め寄ろうとする。

「クソがっ、こりゃァ……参ったよ、黒の剣士様よォ……! ヘヘッ……だがなァ!!」

動かぬ体に一瞬青い顔をしたデイドであったが、

「俺を殺せんのかっ!? ガキの言った『傷付けあって生きている』と言ってたことに賛同すんのか!? 結局テメーには、グリーンの俺をどうすることも出来やしねぇ!」

そういって再びニタリとした笑みと錯乱の目が蘇る。

「次はもうテメーには構わねぇ! この拘束が解けたら、今度こそその馬をぶっ殺してやる! そして俺は攻略組になるんだ! 攻略組にッ!!」

そう叫ぶデイドの目の前で足を止めた。

「そうだな。俺は、お前を殺すなんてことは……できない」

「だろーが! だったらもう余計な手出しはせずにっ――」

「けど、お前を殺すことはできなくても……」

ポウ、と再び拳にイエローの光を灯らせた。

「……お前を、ここから追い出すことはできる!」

「な、なに言ってん――うぐぉっ!?」

俺は再び《スティフェン・ブロー》をデイドの腹に喰らわせた。同時に、俺のカーソルがオレンジに染まる。

ダメージこそほぼ黙視できないほどに少ないが、デイドは数メートル近くブーツの跡を引きながらのけぞらせ再び長いスタン時間を課せられる。

そしてその目がダメージとは別の意味で見開かれる。

「…………ハッ!?」

数メートルのけぞらされた時点で、ようやくデイドも気づいたようだった。

そのすぐ背後には……さっきユミルが展開した、煌々と輝く回廊結晶の光柱があった。

再度歩きながら詰め寄った俺は、最後にと拳を握る。今度は拳のソードスキルではなく……怒りと、様々な気持ちが入り混じった握り拳。

ギュウウ、と音を立てながら振り絞る俺の拳の手袋と、背後の回廊結晶の光を交互に素早く見ていたデイドは狼狽する。

「や、やめろォ!!」

「……デイド、さっき俺がお前に言った言葉は、気を引く挑発でも何でもない」

俺は手の拳の握る力をさらに強める。

「お前が、もう少し周りのことを考えられたなら……」

振り絞った拳を前に突き出すべく、足を踏み締め……

「賛同してくれるような人が出来ていれば、こんなことにはならなかったんだ……! ――この、馬鹿野郎ッ……!!」

「グォアアッ!!」

そして突き放った拳がデイドの頬にめり込み、大きく背後へと吹き飛ばした。

「俺はァッ!! 攻略組にッ――――」

言い放ったデイドのセリフは最後まで俺の耳には届かなかった。

デイドの体は光の奔流に巻き込まれ、その次の瞬間にはしわ枯れた声で叫んでいた孤独の槍使いも眩しいまでの光柱も消滅し、夜の森の静寂だけが残された。

「…………ユミルッ!!」

そうなったところで俺は彼の事を思い出し、彼がいた場所へと振り向く。

……そして絶句した。

「…………ハァ……ハァ……」

ユミルは地を這いながらも少しずつその身を動かしていた。マヒ状態でもかろうじで動く利き腕である右肩も、俺のエンブレイザーによって大穴を空けさせられて潰されたにも関わらず……彼は、顎だけの力で自分の体を引きずっていたのだ。

しかも、今も刻一刻と減るHPも顧みず進む先は、愛馬であるベリーではなかった。

「マ……マーブルッ……!」

そう。

涙と土でその端正な顔がドロドロに汚れることも厭わず向かう先は……

自分を本当の産み子のように養い、愛してくれた人のもとへ。

「ふ……う、グウゥゥゥウウウ……!!」

そして俺は、立て続けに信じられない光景を目にする。

唸り声とともにユミルは、麻痺状態でありながら腕と足を震わせつつその場でゆっくりと立ち、一歩一歩、よたよたと歩き始めたのだ。

この世界での麻痺というのは、理不尽なまでの束縛数値が設定された身体の拘束状態である。故に、どんなに《力》を振り絞っても利き腕の指先程度しか動かすことは叶わない。

しかし、この場合の《力》とは言い換えれば、いわば……意志力である。相手が理不尽なまでの数字とはいえ、それさえ凌駕する気概こそあれば体を動かせるのは理屈に合っているが……

高レベル麻痺毒相手でのそれは、想像を絶するまでの意志力を要する。まさに今のユミルは……最後の死力を尽くすかのような……あるいは、デモンヘイトによる異常なまでの筋力補正がそれを可能としているのか……

かと思ったまさにその瞬間。ユミルの周りを取り巻いていたステータス上昇エフェクトである不気味な漆黒のヴェールが、蝋燭の火を吹き消したかのようにあっけなく霧散した。それと同時にユミルが膝から崩れ落ちようとする。

「ユミルッ!」

仰向けに倒れるすんでのところで駆け付けた俺はユミルを抱き留めた。

「……あ……キリ、ト……」

ぐったりと俺の腕に抱かれたユミルはぼんやりとした目で俺を見上げた。

「デイド、は……?」

「あいつとは、もう決着が着いたよ……。それよりお前っ、あとどれだけのHPが……」

ユミルの手を握ろうとした俺の手を、彼はその麻痺に震える小さな指で俺の手を摘まんで拒んだ。

「待って……それより、お願い……。ボクを、マーブルのところへ……」

そういうユミルのHPは今も刻一刻とダメージ毒によって目に見えて削られている。その色は既に危険域 で、残り幅も本当に残り僅かだ。

それを見た俺はユミルの言葉も聞かず、慌ててその手を握って彼のメニューを呼び出させ、俺へとパーティ申請させる操作をして、今度は俺の目の前に出た承諾ウィンドウを自分の指で許諾する。

これで視界の左隅、俺のHPバー下部にユミルのHPバーとその数値も表示され、詳細が明らかにな――

「―――――。」

そして、その数値を見た俺は、目を見開くとともに言葉を失った。

そのHP数値。

79/18

たった、それだけだった。

たとえレベル1だったとしてもあり得ない程に少なすぎる数値だった。

ユミルは言っていた。失ったHP値はもう二度と戻らないと。

それはあまりに悲惨な現実であり、事実だった。

「あーあ……見られ、ちゃった……」

ユミルがあはは、と渇いた笑いを漏らした。

対して俺は驚愕に震えた声をなんとか絞り出す。

「ユミル……お前、これ……」

「もともとはね……四万、超えてたんだよ、ボクのHP……。それが今じゃ、たったの二桁だって……おかしいね……」

「…………ッ、馬鹿野郎……!!」

俺はそう言いながら目頭が熱くなった顔を伏せた。

あと数秒でもデモンヘイトを使っていれば間違いなくユミルは最大HP値を完全に無くして死んでいたことだろう。

そんなにまでになって。

「ね……だから、キリト……」

気づけば、背を俺に大きく斬られ、右肩にも穴が開き、そしてデイドに胸を貫かれたボロボロの体で。

「はやくボクを、マーブルのところへ……」

それなのに、なんでお前は、自分の身よりも他人を案じれるんだ……!

なんでお前は今、そんなに優しげに笑っていられるんだ……!

お前は一体どこまで、優しい奴だったんだ……!

こんな子供が、あそこまで狂乱し破壊の限りを尽くした死神だったなんて……今でも、到底信じられなかった。

こんな子をあんな姿に仕立て上げた人間こそが……

「くっ……」

……いや、それよりも。

俺は頭を振って、今は余計な逡巡を振り払う。そしてポーチから解毒結晶を摘まみ出した。

「その前にユミル、お前の毒を治さないと……本当に死んでしまうぞ……」

そう言って俺は彼の体に結晶を押し当てて使用した。

しかし……

「なっ……なんで使用できないんだ!?」

俺が使用しようとした解毒結晶は、ユミルの毒デバフを癒すこともなければ、いつものように輝きながら砕け散ることもなかったのだ。

憔悴し、慌ててユミルのHPバー……そしてデバフアイコンを確認したところで気づいた。

「なんだ、このアイコンは……!?」

今のボロボロの体のユミルのバッドステータスであるデバフアイコンは今、四つも並んでいる。まずは見るもおぞましいブラッドレッドの《部位欠損》。それが胸部と右肩部の二つ。三つ目はデイドから受けた麻痺毒によるイエローの《麻痺》。そして同じく濃緑色の《ダメージ毒》なのだが……この濃緑色のアイコンが、いかにも毒々しい紫色に変色していたのだ。こんなの見たことも……

……いや、確かコレには聞き覚えが……

「まさか……高レベル毒 ……!?」

俺はもしやとシステムウィンドウを呼び出し、マニュアルページのバッドステータス、各レベルの毒解説ページへと目を映らせる。そこには散々見慣れたレベル1のウィーク毒 やレベル2のライト毒、レベル5のリーサル毒などが続き……そして該当の紫アイコンの解説を見つける。そこには……

――レベル9:ディープ毒 。この毒には解毒結晶を使用することができず、レベル9以上の専用解毒ポーションの使用・もしくは各主街区に点在する教会や病院施設での治療でしか治癒することが出来ない。また、この毒に罹 ったプレイヤーはその間、あらゆる回復・結晶アイテムを受け付けなくなる。

……とあったのだ。

「なんだと……」

これまででレベル9などという高レベルの毒は、多くの毒を扱っている闇市場でも、今の最前線のクモ型などの猛毒を持つモンスターからですらも見たことがない。

マニュアル解説ページにこそ書いてあったが、こうして実際に目にしたのはこれが初めてだった。

さっきのユミルへの致命傷を与えた不意打ちの時に、新たにこの毒を塗り込んでいたのか……!

デイドの製薬能力を侮っていた。かなりの腕前であることはスキル数値や手持ちの素材から分かってはいたが、まさかここまでとは……。持ち物調査の時、もっと入念に薬品やレシピを調べておくべきだった……!

それに、さっきあいつの言っていた「どの道助かりはしない」とは、こういう意味だったのか……!

「デイドのやつ……最後の最後に、とんでもない置き土産していきやがって……」

今も刻一刻とHPを減らし続けるユミルは他人事のように、自嘲を織り交ぜた苦笑を漏らした。

この毒の減少率は最大HP値を元にしたパーセンテージ形式で減少するらしく、今では一〇〇を下回っているユミルの場合では約十秒ごとに1ずつのみ減少していっている。

しかし……これでは、もう……

「ねぇ、キリト……間に合わないんなら、キリトにお願い、していいかな……? マーブルへの、伝言……」

「ば、馬鹿な事を言うなっ……!」

しかし頭では分かっていた。

いかな俺でもレベル9もの解毒ポーションは持ってはいない。転移結晶を使うこともできず、回復アイテムで時間稼ぎをすることもできない。ユミルをダメージの受けない最寄りの圏内……ウィークラックの村まで運ぼうにも残りHPが少なすぎて俺の足でも、もう間に合わない。

「く、そっ……!」

ユミルはもう……助からないという事実。

……それを受け入れようとした、その時。

「――そうです! そんな馬鹿なことは、言わないで下さい……!」

シリカが俺たちの前に立っていた。

「シリカ!? どうして……」

「あたしの麻痺毒はついさっき、ようやく解除されました。リズさんも今、アスナさんのところへ向かってます。それに――」

そのシリカの肩から顔を出したのは言うまでもなく……

「ピナッ」

――きゅるうっ!

主人の合図とともに翼を広げ前へ出たピナは、その口を開けてユミルへ向かって薄青色に輝く霧状エフェクトを吹き出した。それと同時に残り少なかったユミルのHPが瞬時に全回復する。

アイテムでも結晶でもない、SAOでは恐らく残るたった一つの回復手段。モンスタースキルの《ヒールブレス》。

「――ユミルさん、あなたという人はっ……本当にどこまで優しい人なんですかっ……!」

その主であるシリカはユミルを見下ろして涙ぐみ始める。

「あたし達を殺そうと思えば一瞬で出来たはずなのに、それもせず……ピナに至っては、抱き締めて『ごめんね』って泣きながら呟いて、あたし達の毒よりもずっと拘束の苦しみも効果時間も少ないレベル1の麻痺毒で、そっと斬って……」

「…………言わないでって、言ったのに……」

ユミルは苦笑をさらに崩してシリカから目を逸らした。

「ユミルさん、マーブルさんに伝えたいことが、あるのならっ……」

ピナの《ヒールブレス》には治癒効果こそあるものの、解毒効果まではない。ユミルのHPは全快した左端から今も少しずつジリ、ジリと減り続けている。

シリカも、これが単なるほんの少しの延命措置……ユミルを助けることは叶わないと分かっているのだろう。その肩がひっくと目尻に溜まる涙と共にしゃくり始める。

「今のうちに、ちゃんとっ、自分の口で伝えてくださいっ……!」

「シリカ……」

ユミルは少しだけ目を見開いたあと、わずかに頷き……俺を見上げた。

「キリト……ボクを……」

「ああ……分かってる」

俺はユミルをそのまま胸に抱き上げて、マーブルのもとへと向かう。

「…………えへへ」

されるがままに俺に抱き上げられているユミルは突然、俺のコートの裾を指で摘まんで、照れくさそうに小さく笑った。

「ボク……キリトにお姫様抱っこなんか、されちゃってる……。それに……」

今度は俺の頭上のあたりを見上げた。

「今はキリトも、ボクとおんなじオレンジだね……。なんでだろ……不謹慎だけど……ちょっとだけ、嬉しいな……」

俺はその言葉に良い返事をしてやることができなかった。

今も死へと一歩一歩近づきつつあるのにも関わらず、こんな見せたこともない笑みを向けてくるこの子にかけてやるべき言葉を、俺は持ち合わせていなかった。言葉が頭に浮かんでこないのが悔しかった。

それでもユミルは満足そうな薄い笑みを浮かべたまま俺に抱かれ、そして倒れるマーブルの傍へと辿り着く。俺はユミルをマーブルの隣にその身を横たえた。

「ありがと……」

マーブルのもとには、麻痺でロクに動けないアスナに肩を貸したリズベットも来ていて、俺と同じくユミルにかける言葉を見つけられない顔のまま彼を見届けていた。

「ふ、うっ……!」

ユミルは再び歯を食いしばって麻痺である中、驚異的な意志力で上体を起こして、マーブルの頭を自分の膝の上に乗せ、その頬に手を触れる。

「マーブル、起きて……」

しかし、そのマーブルは目覚めない。

「起きてってば……これがドラマや小説だったら、ここはちゃんと目覚める場面だよっ……?」

今度はその頬を軽くぺちぺちと叩き始める。しかし深い昏倒なのか、目覚める様子はない。

「起きてよ、ねぇマーブルッ……」

次第に、ユミルの声が涙に濡れ始めた。

やがて……ぽた、ぽたとその涙がマーブルの頬に水滴が滴った。

そして……

「――…………ごめんねっ……!!」

ユミルは覆い被さるように、気絶したままのマーブルの肩をかき抱いて、ぎゅっと目をつぶって言い放つ。

「今までひどいこと、いっぱい言ったよね……!? いっぱいしちゃったよね……!?」

その瞑られた目から止めど無く涙が溢れ出す。

「ホントにごめんね、マーブル……! ホントはボク、すごく嬉しかったのに……――ボク、そんな自分の心にさえ、嘘ついてたっ……!!」

そのまま声を上げてしばし泣き続ける。しかし、その体が徐々に苦しそうに揺れ始めた。

「く、う……」

ユミルは膝にのせていたマーブルの体をそっと地面に戻し……そしてそれが振り絞っていた最後の力だったかのように、起こされていた上体がドサッと仰向けに倒れた。

「ユミルッ!!」

俺達は駆け寄り、今度は俺がユミルの肩を抱き起こした。

そのHPバーは既に半分を切り、イエローに染まっていた。

「…………キリト、みんな……ありがとう。ボクに、マーブルに言いたかった事、言わせてくれて……」

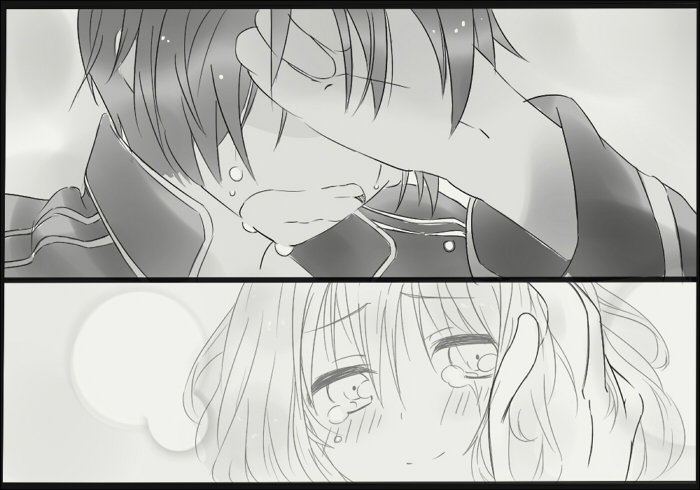

ユミルは順番に俺達を見上げて言った。涙こそ流れているが……悔いのない、どこか晴れやかな微笑みで。

しかし傍にアスナとともに膝を着いたリズベットは頭をぶんぶんと横に振った。

「いや……あたしは嫌よっ……!」

「リズ……」

リズベットの目にも涙が浮かんでいた。

「こんな……こんなのってないわよ! 本当にユミルはここまでなのっ……!? だ、誰か解毒ポーションを持ってないの!? ……そうだ、ピナのヒールブレスはまだなのっ!?」

俺達は返す言葉もなく、またピナも力及ばずそうに、きゅるぅ……と小さく鳴いた。

彼女もまた頭では分かっているはずだ。レベル9もの解毒ポーションはこの場の誰も持ってないことも、ピナのヒールブレスもクールタイム中で使えないことも。

しかし、そう言ってしまいたい気持ちは俺達全員一緒だった。俺たちに出来ることは、ユミルの最期を見届けることだけだったのだから……。

「そんな顔しないで、みんな……」

ユミルが眉を八時にして僅かに苦笑した。

「ボクはね、キミ達にも感謝しているんだよ……。ボクがもし、あのまま死神のままだったら……マーブルと出会わずに狂ったままだったら……きっととっくに野垂れ死んでた。だれもいない森の中で、たった一人……。でも、今のボクはこうしてマーブルに伝えたかった事を伝えられて、キミ達に見届けてもらえて……それで充分、幸せな最期だよ……」

ここでユミルは、チラリと俺たち以外の場所へと目を移した。

「それにね、見届けてくれる子は、キミ達だけじゃない……大切な……ボクの友達もいる……」

「え……?」

するとそこには。

「ベリー……!」

ゆっくりと近づいていた白銀の仔馬が、ようやくユミルの隣へと辿り着いていた。彼もまた、真紅の瞳で彼を見下ろしていた。

ユミルは震える手でその顎に手を伸ばす。ベリーは何も臆することなくその手にすり寄った。

「ベリー……ごめんね。ご主人様らしいこと、あんまりできなくて……。傍に、いられなくて……。キミがもっとボクに甘えたかったの、分かってたのに……キミを守ることに必死で、ずっと森の奥に匿ってて……ごめんね……」

ユミルはその手を降ろし、今度は俺を見た。

「キリト。もう一つ、お願いしていいかな……?」

「なんだ……?」

ユミルはベリーのHPバーとデバフアイコンをチラリと見た。

「ベリーの毒は、ボクと同じディープ毒じゃない……。解毒結晶で治してあげて。そしてボクが死んだら……あとはこの子を、この子の思うまま、生きさせてあげて欲しい……」

「……ああ、分かった……」

ユミルよりもずっとレベルが下の毒とはいえ、ベリーのHPももう残り少ない。俺は再びポーチから解毒結晶を摘まみ出し……

と、そこでベリーが俺を見つめた。

何かを訴えたげにじっと見つめたあと……治癒を拒否するようにふるふるとその首を横に振り……ベリーはその場で足を折り、その首をユミルの顔の隣に横たえた。

「ベリー……?」

これにはユミルも声を出してベリーの目を見つめるも……すぐにハッと目を見開いた。

「ベリー……まさかキミは、最期まで、ボクと一緒に居てくれるの……?」

まるでそれが肯定だったかのように、ベリーはその真紅の目の瞼を伏せた。

それを見たユミルの目に、じわり、と新たな涙とともに目を閉じた穏やかな笑みが浮かぶ。

「そっか……。ああ……なんて、優しい子……」

その光景に、ピナを胸に抱き締めたシリカが『ひぐっ……』と涙を強くこらえるしゃくり声を上げる。

「分かった……これからもずっと一緒に居よう……。だからボク、先に行ってるから……待ってるからね、ベリー……」

差は僅かなものだが、このペースだとユミルのHPが尽きるのが先そうだった。

しかし、ここでずっと黙って見届けていたアスナが我慢できない風に割って入った。

「ううんっ……見届ける『友達』は、ベリーだけじゃないよっ、ユミル君!!」

「アスナ……?」

アスナはリズベットの肩を借りながら震える指でウィンドウを操作し始め……すると、ユミルの目の前に小さなウィンドウが表示された。

「これは……」

それを見たユミルの目が見開かれた。そこには、

【Asuna からフレンド登録申請が来ています。 【YES/NO】】

という短い文章が浮かんでいた。何がと思うこともない、それはフレンド申請ウィンドウだった。

「あなたと共に行く友達はベリーだけかも知れない。だけど……見届ける友達はここにも、わたし達も居るよっ……!」

それからアスナはリズベット、シリカ、そして俺の順に見た。そして頷く。

俺達も揃ってメニューを操作し……そのウィンドウに俺達の名前も追加された。

「わたし達も、あなたの友達だよ、ユミル君……! それにね、わたし達はマーブルさんと約束したんだから。あなたと絶対に、友達になってみせるって……!」

「……………」

ユミルはそのウィンドウを真ん丸な瞳で見開いて呆然と、もしくは信じられないような目で数秒見た後に……

「――……ああ…………嬉しい……!!」

感激に溢れて震える声と共に、流れる涙も眩しいまでの……それはそれは本当に『嬉』を体現したかのような、見事なまでの満面の笑みを見せた。

それが仮想世界のポリゴンであることを忘れさせられるかのような、本当に温かな笑みだった。

ユミルが震える人差し指をYESボタンへと伸ばされる。

「――――だけど」

しかし。

その指はYESボタンを押すことなく、それをす り 抜 け た 。

『な……』

ユミルを除いた俺たちの声が重なる。

しかし、理由はすぐに分かった。

ユミルの指が、半透明にっていた。

いや……その体全体が、薄く透けて青白く輝いていた。

同時に、ピー、という平坦なシステム音が鳴り、ユミルのHPバーが消失した。

――ユミルのHPが、ゼロに、なっていた。

「――だけど……ちょっとだけ、遅かったみたい……」

人差し指をすり抜けていたフレンド申請ウィンドウも同じく消失し、ユミルはその手を力無く降ろした。

「…………嘘、だろ……?」

俺は声にならない声で呟いていた。

ユミルの体の輝きが増し、ノイズも混じり始める。

これからあと少しでユミルの体はポリゴンに霧散し、そのさらに十秒後にはナーヴギアから発せられる高出力マイクロウェーブで脳を焼き切られてその短い生を終えてしまう。

「や、やめろっ……」

こんなことがあってたまるか。

自分勝手なことだとは分かってる。

だが、ユミルはまだこんな小さな子供……。なにもかもがこれからではないか。

こんな……こんな最期があってたまるものか……!

「やめてくれっ……!」

しかしそう考えている最中にも、俺の腕の中のユミルは存在感だけでなく、腕にかかる重さまでもどんどん希薄になっていく。

そして思い出す。

――ディアベル。サチ。黒猫団のみんな……。それぞれの最期が走馬灯のように蘇り、今目の前のユミルのそれと重なっていく。

「――う、うわぁぁぁあああっ! い、逝くなっ、逝かないでくれユミルッ!!」

「キリト……」

それらを堪えることを、もう俺には出来なかった。

叫び声と共に俺の目にも涙があふれ、ただでさえ薄くなっていくユミルを移す視界をぼやけさせていく。

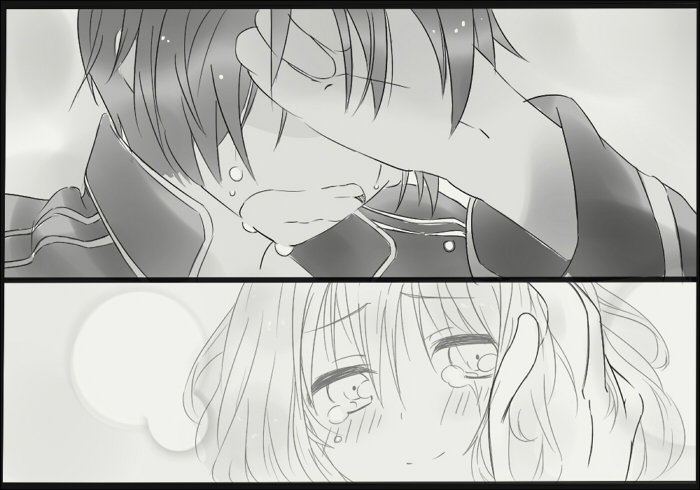

ユミルの存在を感じたいとう衝動を我慢できず、手をその顔に添える。しかしその手にかかるユミルの綺麗な金髪すらも透けて俺の手の肌色が見えるという事実だけが俺の胸へと突き刺さる。

俺はあれから何も変われていなかった。性懲りもなく、今度は、この腕の中にいるユミルをも失おうとしている。

襲い来る壮絶なまでの無力感に、涙声を荒げてしまうことを抑えられなかった。

「俺は……また守れなかった……! 大事な仲間を! 大切な人を……! 俺は、俺はっ……!」

「――泣かないで、キリト」

HPバーと共に麻痺などのデバフアイコンも消失した、ユミルの腕が今は滑らかに伸び、そっと俺の頬に添えられた。

「ボクはね……今、とっても幸せだよ。キリト」

もう苦しみの無くなった、その薄れゆく体以上に透明感のある声で、ユミルは言った。

「システムにフレンド登録されなくたって……ボク達はもう、友達だよね……? ボク、この世界でも、現実世界でも……人の友達なんて、一人も出来なかった……。だから今、すごく……すごく嬉しいよ……。だから……だから、ボクをこんなに幸せにしてくれたキミに見届けて貰えたキミの大切な人も、きっととても幸せだったんだよ……。他でもない、ボクが保証する」

「ユミル……ユミルッ……!!」

いつかの時のように、今度も逆に俺がユミルに縋るように抱き締める。

それを見たユミルはクスリと、可笑しそうに、あるいは愛しそうに小さく笑った。

「じゃあ最後に、キリト……お願いしてもいい? ボクの、最後のお願い……」

「え……?」

「――――みちる」

ユミルは滑らかな発音で言った。

「――柚木 、みちる。これが……ボクの本当の名前。それから……」

ユミルは現実世界の住所を口にした。

「その場所に、ボクのお母さんがいる……。キミ達がこのゲームから生還したら、伝えて欲しいんだ……。ボクは、この世界でも、強く生き抜いたって……!」

「ユミル……お前っ……」

そのユミルの力強い言葉に励まされて、俺もぐいっと腕の裾で涙を拭った。

「…………ああ……必ず、伝える……! いつかこのゲームを終わらせて、お前の勇姿を、必ず伝えるよ……!」

俺の言葉に続いて、アスナ達からも続いて頷きが返る。

するとユミルは安堵したかのように目を細めた。

「あぁ……ありがとう……。よかったぁ……これで、本当に、思い残すことはないや……」

ユミルは俺の頬に添えていた手を、真上……夜空へと向ける。その先にある、上弦の月へと。

「ボクはもう、ひとりぼっちじゃない……。これならきっと……お父さんも、ルビーも……笑顔でボクを迎えてくれる……」

ひょっとしたらその月のさらに向こうにある何かを、見据えているかのように言う。

その、どこまでも透き通るエメラルドグリーンの双眸で。

「――ねぇ、お父さん。ボク、この世界で、ちゃんと生き抜いたよ……。強く、強く……。だから、今、い――――」

その言葉が言い終わらない内に。

ポリゴンの破砕音と共に。

ユミルの体は、青く輝く無数の欠片となって宙へと散った。

俺の腕の中から一瞬にして残された僅かな存在感すらかき消えて。

「…………ユミ、ル。……ユミルっ……! ――――~~~~ッ!!!!」

しんと静まり返る夜の森の中、一際大きく彼の名を叫ぶ俺の声だけが響いた。

こうして。

小さな斧戦士、ユミルは…………俺達の前から、その勇姿と共に散っていったのだった。

ページ上へ戻るようやく。……ようやくだったのに。

閉ざしきった心を開きかけた……ユミルの微笑が咲きかけた、その刹那。

彼は背後からデイドの槍に貫かれた、という……その光景。

恐ろしい勢いでユミルのHPが減ってゆく。しかしデイドの凶行はそれだけに留まらず……ぐぐ、と貫いたままのユミルの体をゆっくりと持ち上げる。まるで、己の釣果を俺達に見せびらかすように。

しかしユミルはそれに構わず、ただ不思議そうに、離れつつある……ついさっきまでは繋がれていた俺の手へと、再びその腕を伸ばしていた。

するとデイドは、まるで刀の血払いをするかのように持ち上げていた槍を半ば振り下ろすように斜め下へとなぎ払い、ユミルを地へと叩き付けた。慣性に従ってずぽっと生々しい音を立てながらユミルの胸から湾曲した刃が抜け、声も無く地に叩きつけられた小さな体が一度だけバウンドし、草を撒き散らしながら二度地面を転がって、うつ伏せの形でようやく止まった。

その体はピクリとも動かなかった。顔もほとんどが流れ落ちる髪と地面に隠れて見えず、首を捻り此方に再びあの微笑みかけの表情を見せてくれることも無かった。

それもその筈だった。ダメージ毒に加えて……新たに別種の毒を塗り込まれたらしいユミルのHPバーには、マヒ状態を示す色であるグリーンの明滅とデバフアイコンが表示されていたのだ。

そして肝心の減少を続けるHPは……危険域になったところでなんとか止まり、かろうじで即死だけは免れていた。残存HPが先のダメージ毒の侵食によって刻一刻と削られているので油断こそ出来ないが……しかし防具らしい防具など一切装備していない状態で背後からのクリティカルヒットをモロに喰らい、それでもHPを全損させなかったのは、異常とはいえ流石の防御値だ……と、言いたい所だが。

――その見方は、決して正しくない。

確かに今のユミルは、化け物と比喩されるに相応しい程の異常なまでの防御力を誇っている。なにせ、代償として己の最大HP値のほとんどをこの一時の為だけに費やしているのだ。彼を実際に攻撃した俺が睨むに、それは恐らく今の最前線のボスの防御値をも軽く凌駕するほどの手応えだった。

これは俺の長年のゲーム歴に加え、SAOのあらゆる知識と感覚を熟知したソロプレイヤーたる純粋な勘なのだが……数値にして、俺の鍛えに鍛え上げたソードスキルであっても恐らく五〇もダメージを与えられていなかったはずだ。普段のモンスター相手では五桁のダメージを叩き出すことも珍しくない俺の剣を以ってしても、だ。……それほどまでに恐るべき異様な防御力を、彼は一時的にとはいえ取り返しのつかない膨大な犠牲を払って得ているのだ。

しかし。

先程のデイドの一撃では、ユミルはそのHPの約6割以上を消失させた。尋常でない防御値を誇っているにもかかわらずに、だ。

つまりそれはどういうことか。……もはや、答えは一つしかない。

…………それほどまでに、今のユミルの最大HP値は、残りわずかなのだ。たかだか三桁も無かったであろうダメージでも、それほどにバーが減少するまでに。

――以上の事を、半ば無意識に頭の隅で理解しつつも、今、俺の脳内を支配している感情は……

「……デイドッ、貴様ァッ!!」

怒り一色だった。この目の前の光景を見て浮かぶ感情は他にはありえなかった。

「なぜユミルを刺したッ!? もう敵意は明らかに無かったはずだ! それをお前は――」

「うるせぇっ!!」

俺の憤怒の言葉を、デイドはまだ端に泡が付着したままの口で叫んで遮った。その目の瞳孔は、さっきまでの凶行に相応しいまでの狂気に見開かれていていた。

「テメーもテメーだキリトッ! テメーこそ何してやがる!?」

「な、なにっ……?」

疑問の声を出すと、デイドは焦点が怪しいままの目で、槍で俺を指差した。

「テメーの目は節穴かよ!? オレはさっきも言ったはずだぜ!? そこのガキのカーソルをよく見ろ!」

一瞬だけ、彼はギロリと血走った目で地にうつ伏せのまま横たわるユミルを見下ろした。

「オレンジだぞ!? 犯罪者だ! それをテメーはなぜ庇ってやがる!?」

「それこそ俺も言ったはずだ! お前っ……今までの俺とユミルの話を聞いていなかったのか!? ユミルはもう、さっきまでの……死神だった彼とは違う! ようやくっ……その罪を償う決意を見せていたんだぞ!? 節穴の目をしてるのはどっちだ!」

「うるせぇよ!! この世界の犯罪者に、説得の余地なんざ無ェンだ!!」

彼は最早、まともに話を交わせる状態ではなかった。

「オレのカーソルはグリーン! コイツは

「……………」

俺は、途中で言葉も出なくなっていた。

「…………デイド、お前……」

ただ……先程までの怒りから打って変わって侮蔑とも呆れとも違う、哀憫に近い感情が、俺の胸の内を取り巻き始めていた。

すると。

「なン、だよッ……その目はァッ!? ……クソがァッ……!」

デイドはギリリと歯ぎしりと共に、いかにも忌々しそうな顔で俺を睨み始めた。

「テメーも、そんな目でオレを見やがるのか、黒の剣士ッ……!」

その目には……悔しげな涙が。

「昔、

しわがれた大声が、しんしんと冷える夜の空気を荒く振るわせる。

「どいつもこいつも、なぜ理解しやがらねぇ!? オレは正しいッ!! それがどうして分からねぇんだッ!!」

……その通りだ。

デイドもまた、ある意味では正しい。

実際のところ彼はユミルに毒と合わせての致命傷を負わせたが、オレンジの彼に攻撃したところでデイドのカーソルは変色などはせず、元より善良色であるグリーンのままだ。

ユミルは罪を犯した犯罪者。彼はそれを、俺とは違う方法で裁こうとしているだけなのだ。

グリーンがオレンジを倒すことに、なんのデメリットも発生しない。この場合に限ってはグリーンは

罪を持つ者を殺すことに対し、この世界は……なんの躊躇いも課してはいない。

――しかし、それらはあくまで「システム面」ではの話だ。

デイドの言は、カーディナルシステムが施したこの仮想世界でのルールに反していないだけに過ぎない。

しかし、現実は違うのだ。

たとえ虚構の世界であろうと、その者が殺した「罪」はその者の魂へと還っていく。規律も摂理も倫理も関係無く。

この世界の全ての出来事は、現実と何ら変わり無いのだ。全ては己が背負わなくてはならない。俺も、ユミルも、デイドも。

だが、今のデイドはそれが理解出来ないのだろう。理解できないからこそ、理解しようとしているからこそ、理解するのを恐れているからこその凶行……だと俺は思いたい。

されど今の俺には、彼にそれを説く余裕などは無かった。

「デイド、そこを退けっ……!」

「動くんじゃねぇ!」

ユミルへと歩み寄ろうとした瞬間、デイドが槍を突きつけて俺を制した。

「どの道、あのガキはもう助かりゃしねぇ……! テメーにゃそこでガキが毒で確実にくたばるのを待っててもらうぜ……! 自分が可愛いけりゃそのまま大人しくしてろ……テメーも同じ目にあいたくなけりゃなァ!」

デイドは俺のすぐ胸の前にあった槍を真横に薙ぎ払い、俺の手元に刺し立っていた剣を遠くに弾き飛ばした。ジャリンと音を鳴らせながら愛剣がユミルの真似をするかのように転がり、やがて草むらに横たわって姿を暗ませる。

これで奴は、俺が反撃に出るには背にあるもう一本のボロボロの剣を抜くことでしかできないと思っているのだろう。他の者は全員がマヒ状態で動けず、まさにユミルの絶体絶命の状況。

……しかし、たったそれだけで俺

「デイドッ……お前が理解されないのは当然だ……! なにせお前には、周りには誰も賛同してくれる人が居ないんだからな!」

「なんだ、と……?」

図星であったかは定かではないが、癪に障られた顔でデイドは俺をさらに凝視した。

「なぜなら、お前は自分の事しか見ていない。いや、それすらも見えていないからだ……!」

「テ……テメェッ! もう一辺言ってみろ!!」

今度こそ、その毒々しい矛先が俺の胸元の直前にまで押しやられる。

しかし俺は一度も退かず、

「文字通りの意味だよ。……お前は絶対に理解されない。お前には、そう――周りが見えていないからな!!」

「どういう――ぐアっ!?」

その時、デイドの体が呻き声と共に大きく揺らいだ。背後からの衝撃に、その目が今度は純粋な驚愕に見開かれた。

「なン――だとォオ!?」

その衝撃の方向を凝視し、さらに驚きの声を重ねる。

それもそのはずだ。この場に動ける人物は皆無。無論、俺もデイドに槍を突きつけられてからは一歩も動いてはいない。それは事実だ。デイドもそう確信していたからこそ、さっきは唯一反撃に出られる可能性を持つ俺とユミルだけに意識を集中し、結果、ユミルを不意打ちによる一撃で戦闘不能にさせ、残る俺を全力で牽制することでこの場を支配していたと思い込んでいた。

そう、ヤツは思い込んでいただけなのだ。確かに、この場には自由に動ける

「このクソ馬ッ……!? 死んだはずじゃなかったのかッ!?」

そう。

その背に突進する、無垢な純白と清浄な青の化身・ミストユニコーン……ベリーが、残っていたのだ。

……結局、デイドは最後まで気付けなかったのだ。俺とユミルの動向に意識を向け続けていたが余りに、遠方から歩みを続けていた、自分が仕留めたと思い込み続けていたその仔馬の存在に。

「ぐ、うっ……!」

主人への報復という怒りの角が、デイドの後腹部に深々と突き刺さる。

しかしそのダメージは微々たるものだった。もともと非好戦的モンスターであるベリーの非力な

結果、その突進はデイドの上体を揺さぶらせるだけに終わった。

――だが、俺にとってはそれだけで充分だった。

「オォッ!!」

俺はデイドの意識がベリーへと向けられた一瞬の隙を突き、胸へと突きつけられていた槍の矛を手刀で叩き払い、ブーツの靴底の土を強く踏みつけてまっすぐデイドへと肉迫せんと駆け出した。

長大なリーチに加え、デイドの実力と毒も相まって脅威であった蛇矛だが、こうして槍の矛先よりも内側に接近さえ出来れば、あとはこちらの思うままだ。

「ナメンじゃねぇ!!」

「!」

しかしデイドはそれだけでは終わらなかった。

彼も流石の培った技術や経験と反射神経で、俺が肉迫するよりも早く、腕のスナップを活かして槍を瞬時に

だが俺は駆ける足を止めない。そも、俺に向けられていたデイドの意識を一瞬でも逸れる機会を……今を、俺は待っていたのだ。足を止める理由など無い。なにより……ベリーが作ってくれたこのチャンスを、絶対に無駄にはしない。

「うぉぉぉおおおおっ!!」

俺は何も握られていない右手にグッと握り締めて力を込め、引き絞る。その拳がイエローに光り輝く。

――体術スキル零距離技《スティフェン・ブロー》。《エンブレイザー》と並ぶ、武器を必要としない、拳のソードスキル。

「ック、馬鹿がァッ!!」

対する、歯ぎしるデイドも刺突系ソードスキルを構え、その毒牙にも鋭い光が灯る。

「「うぉあああぁぁああっ!!」」

互いに引き絞った拳と矛先が衝突する。

叫び声こそ同じだったものの、衝突する前からデイドの顔には勝利が目に見えている笑みと肉切り歯が浮かんでいた。それもそのはずだ。刃と刃ならともかく、今、己の刃と衝突したのはソードスキルとはいえ、プレイヤーのただの握り拳だ。現実世界でもそうであるように、全てがデータで作られた仮想空間であっても結局は、鉄と鋼で出来た刃と、肉と骨で出来た拳。オブジェクト

しかし。

――バキィン!!

という直後に響いた破砕音が、デイドの予想をも砕き散らした。

そう――俺の拳が、デイドの矛先を粉々に打ち砕いていたのだ。

「な、なァンだとォォおおッ!?」

蛇矛の刃が飛び散る中、自信に満ちていたその金壺眼が驚愕に見開かれる。

反して俺は驚きなどはしなかった。俺がデイドに素手で挑んだのは、無謀でもなんでもない。こうなることを確信しての行動だった。

デイドの《蛇矛》はハーラインの《バッシュ・ミスティア》のように耐久値が劣る武器ではない。しかし……今の蛇矛には、ユミルが異常な握力で握り締めた時にできたヒビが、まるで蜘蛛の巣の如くに走っていたのだ。その時点で蛇矛の耐久値はほとんど限界まで消耗されたと確認できた。加えて俺の放った拳のソードスキル《スティフェン・ブロー》は、拳を鋼鉄のように硬化して殴るスキルなのだ。威力は拳スキルの中でも決して高くない上に専用のナックル用装備も装着していないので皆無に近いが、このように《

さらに……

「なンっ、体が、動かねぇっ……!?」

例え武器越しであってもその衝撃が相手プレイヤーの身体に伝達し、拳スキル特有の長いスタンを発生させられる特性を持っているのだ。

俺は、拳を握ったまま、再度デイドに詰め寄ろうとする。

「クソがっ、こりゃァ……参ったよ、黒の剣士様よォ……! ヘヘッ……だがなァ!!」

動かぬ体に一瞬青い顔をしたデイドであったが、

「俺を殺せんのかっ!? ガキの言った『傷付けあって生きている』と言ってたことに賛同すんのか!? 結局テメーには、グリーンの俺をどうすることも出来やしねぇ!」

そういって再びニタリとした笑みと錯乱の目が蘇る。

「次はもうテメーには構わねぇ! この拘束が解けたら、今度こそその馬をぶっ殺してやる! そして俺は攻略組になるんだ! 攻略組にッ!!」

そう叫ぶデイドの目の前で足を止めた。

「そうだな。俺は、お前を殺すなんてことは……できない」

「だろーが! だったらもう余計な手出しはせずにっ――」

「けど、お前を殺すことはできなくても……」

ポウ、と再び拳にイエローの光を灯らせた。

「……お前を、ここから追い出すことはできる!」

「な、なに言ってん――うぐぉっ!?」

俺は再び《スティフェン・ブロー》をデイドの腹に喰らわせた。同時に、俺のカーソルがオレンジに染まる。

ダメージこそほぼ黙視できないほどに少ないが、デイドは数メートル近くブーツの跡を引きながらのけぞらせ再び長いスタン時間を課せられる。

そしてその目がダメージとは別の意味で見開かれる。

「…………ハッ!?」

数メートルのけぞらされた時点で、ようやくデイドも気づいたようだった。

そのすぐ背後には……さっきユミルが展開した、煌々と輝く回廊結晶の光柱があった。

再度歩きながら詰め寄った俺は、最後にと拳を握る。今度は拳のソードスキルではなく……怒りと、様々な気持ちが入り混じった握り拳。

ギュウウ、と音を立てながら振り絞る俺の拳の手袋と、背後の回廊結晶の光を交互に素早く見ていたデイドは狼狽する。

「や、やめろォ!!」

「……デイド、さっき俺がお前に言った言葉は、気を引く挑発でも何でもない」

俺は手の拳の握る力をさらに強める。

「お前が、もう少し周りのことを考えられたなら……」

振り絞った拳を前に突き出すべく、足を踏み締め……

「賛同してくれるような人が出来ていれば、こんなことにはならなかったんだ……! ――この、馬鹿野郎ッ……!!」

「グォアアッ!!」

そして突き放った拳がデイドの頬にめり込み、大きく背後へと吹き飛ばした。

「俺はァッ!! 攻略組にッ――――」

言い放ったデイドのセリフは最後まで俺の耳には届かなかった。

デイドの体は光の奔流に巻き込まれ、その次の瞬間にはしわ枯れた声で叫んでいた孤独の槍使いも眩しいまでの光柱も消滅し、夜の森の静寂だけが残された。

「…………ユミルッ!!」

そうなったところで俺は彼の事を思い出し、彼がいた場所へと振り向く。

……そして絶句した。

「…………ハァ……ハァ……」

ユミルは地を這いながらも少しずつその身を動かしていた。マヒ状態でもかろうじで動く利き腕である右肩も、俺のエンブレイザーによって大穴を空けさせられて潰されたにも関わらず……彼は、顎だけの力で自分の体を引きずっていたのだ。

しかも、今も刻一刻と減るHPも顧みず進む先は、愛馬であるベリーではなかった。

「マ……マーブルッ……!」

そう。

涙と土でその端正な顔がドロドロに汚れることも厭わず向かう先は……

自分を本当の産み子のように養い、愛してくれた人のもとへ。

「ふ……う、グウゥゥゥウウウ……!!」

そして俺は、立て続けに信じられない光景を目にする。

唸り声とともにユミルは、麻痺状態でありながら腕と足を震わせつつその場でゆっくりと立ち、一歩一歩、よたよたと歩き始めたのだ。

この世界での麻痺というのは、理不尽なまでの束縛数値が設定された身体の拘束状態である。故に、どんなに《力》を振り絞っても利き腕の指先程度しか動かすことは叶わない。

しかし、この場合の《力》とは言い換えれば、いわば……意志力である。相手が理不尽なまでの数字とはいえ、それさえ凌駕する気概こそあれば体を動かせるのは理屈に合っているが……

高レベル麻痺毒相手でのそれは、想像を絶するまでの意志力を要する。まさに今のユミルは……最後の死力を尽くすかのような……あるいは、デモンヘイトによる異常なまでの筋力補正がそれを可能としているのか……

かと思ったまさにその瞬間。ユミルの周りを取り巻いていたステータス上昇エフェクトである不気味な漆黒のヴェールが、蝋燭の火を吹き消したかのようにあっけなく霧散した。それと同時にユミルが膝から崩れ落ちようとする。

「ユミルッ!」

仰向けに倒れるすんでのところで駆け付けた俺はユミルを抱き留めた。

「……あ……キリ、ト……」

ぐったりと俺の腕に抱かれたユミルはぼんやりとした目で俺を見上げた。

「デイド、は……?」

「あいつとは、もう決着が着いたよ……。それよりお前っ、あとどれだけのHPが……」

ユミルの手を握ろうとした俺の手を、彼はその麻痺に震える小さな指で俺の手を摘まんで拒んだ。

「待って……それより、お願い……。ボクを、マーブルのところへ……」

そういうユミルのHPは今も刻一刻とダメージ毒によって目に見えて削られている。その色は既に

それを見た俺はユミルの言葉も聞かず、慌ててその手を握って彼のメニューを呼び出させ、俺へとパーティ申請させる操作をして、今度は俺の目の前に出た承諾ウィンドウを自分の指で許諾する。

これで視界の左隅、俺のHPバー下部にユミルのHPバーとその数値も表示され、詳細が明らかにな――

「―――――。」

そして、その数値を見た俺は、目を見開くとともに言葉を失った。

そのHP数値。

79/18

たった、それだけだった。

たとえレベル1だったとしてもあり得ない程に少なすぎる数値だった。

ユミルは言っていた。失ったHP値はもう二度と戻らないと。

それはあまりに悲惨な現実であり、事実だった。

「あーあ……見られ、ちゃった……」

ユミルがあはは、と渇いた笑いを漏らした。

対して俺は驚愕に震えた声をなんとか絞り出す。

「ユミル……お前、これ……」

「もともとはね……四万、超えてたんだよ、ボクのHP……。それが今じゃ、たったの二桁だって……おかしいね……」

「…………ッ、馬鹿野郎……!!」

俺はそう言いながら目頭が熱くなった顔を伏せた。

あと数秒でもデモンヘイトを使っていれば間違いなくユミルは最大HP値を完全に無くして死んでいたことだろう。

そんなにまでになって。

「ね……だから、キリト……」

気づけば、背を俺に大きく斬られ、右肩にも穴が開き、そしてデイドに胸を貫かれたボロボロの体で。

「はやくボクを、マーブルのところへ……」

それなのに、なんでお前は、自分の身よりも他人を案じれるんだ……!

なんでお前は今、そんなに優しげに笑っていられるんだ……!

お前は一体どこまで、優しい奴だったんだ……!

こんな子供が、あそこまで狂乱し破壊の限りを尽くした死神だったなんて……今でも、到底信じられなかった。

こんな子をあんな姿に仕立て上げた人間こそが……

「くっ……」

……いや、それよりも。

俺は頭を振って、今は余計な逡巡を振り払う。そしてポーチから解毒結晶を摘まみ出した。

「その前にユミル、お前の毒を治さないと……本当に死んでしまうぞ……」

そう言って俺は彼の体に結晶を押し当てて使用した。

しかし……

「なっ……なんで使用できないんだ!?」

俺が使用しようとした解毒結晶は、ユミルの毒デバフを癒すこともなければ、いつものように輝きながら砕け散ることもなかったのだ。

憔悴し、慌ててユミルのHPバー……そしてデバフアイコンを確認したところで気づいた。

「なんだ、このアイコンは……!?」

今のボロボロの体のユミルのバッドステータスであるデバフアイコンは今、四つも並んでいる。まずは見るもおぞましいブラッドレッドの《部位欠損》。それが胸部と右肩部の二つ。三つ目はデイドから受けた麻痺毒によるイエローの《麻痺》。そして同じく濃緑色の《ダメージ毒》なのだが……この濃緑色のアイコンが、いかにも毒々しい紫色に変色していたのだ。こんなの見たことも……

……いや、確かコレには聞き覚えが……

「まさか……高レベル

俺はもしやとシステムウィンドウを呼び出し、マニュアルページのバッドステータス、各レベルの毒解説ページへと目を映らせる。そこには散々見慣れたレベル1のウィーク

――レベル9:ディープ

……とあったのだ。

「なんだと……」

これまででレベル9などという高レベルの毒は、多くの毒を扱っている闇市場でも、今の最前線のクモ型などの猛毒を持つモンスターからですらも見たことがない。

マニュアル解説ページにこそ書いてあったが、こうして実際に目にしたのはこれが初めてだった。

さっきのユミルへの致命傷を与えた不意打ちの時に、新たにこの毒を塗り込んでいたのか……!

デイドの製薬能力を侮っていた。かなりの腕前であることはスキル数値や手持ちの素材から分かってはいたが、まさかここまでとは……。持ち物調査の時、もっと入念に薬品やレシピを調べておくべきだった……!

それに、さっきあいつの言っていた「どの道助かりはしない」とは、こういう意味だったのか……!

「デイドのやつ……最後の最後に、とんでもない置き土産していきやがって……」

今も刻一刻とHPを減らし続けるユミルは他人事のように、自嘲を織り交ぜた苦笑を漏らした。

この毒の減少率は最大HP値を元にしたパーセンテージ形式で減少するらしく、今では一〇〇を下回っているユミルの場合では約十秒ごとに1ずつのみ減少していっている。

しかし……これでは、もう……

「ねぇ、キリト……間に合わないんなら、キリトにお願い、していいかな……? マーブルへの、伝言……」

「ば、馬鹿な事を言うなっ……!」

しかし頭では分かっていた。

いかな俺でもレベル9もの解毒ポーションは持ってはいない。転移結晶を使うこともできず、回復アイテムで時間稼ぎをすることもできない。ユミルをダメージの受けない最寄りの圏内……ウィークラックの村まで運ぼうにも残りHPが少なすぎて俺の足でも、もう間に合わない。

「く、そっ……!」

ユミルはもう……助からないという事実。

……それを受け入れようとした、その時。

「――そうです! そんな馬鹿なことは、言わないで下さい……!」

シリカが俺たちの前に立っていた。

「シリカ!? どうして……」

「あたしの麻痺毒はついさっき、ようやく解除されました。リズさんも今、アスナさんのところへ向かってます。それに――」

そのシリカの肩から顔を出したのは言うまでもなく……

「ピナッ」

――きゅるうっ!

主人の合図とともに翼を広げ前へ出たピナは、その口を開けてユミルへ向かって薄青色に輝く霧状エフェクトを吹き出した。それと同時に残り少なかったユミルのHPが瞬時に全回復する。

アイテムでも結晶でもない、SAOでは恐らく残るたった一つの回復手段。モンスタースキルの《ヒールブレス》。

「――ユミルさん、あなたという人はっ……本当にどこまで優しい人なんですかっ……!」

その主であるシリカはユミルを見下ろして涙ぐみ始める。

「あたし達を殺そうと思えば一瞬で出来たはずなのに、それもせず……ピナに至っては、抱き締めて『ごめんね』って泣きながら呟いて、あたし達の毒よりもずっと拘束の苦しみも効果時間も少ないレベル1の麻痺毒で、そっと斬って……」

「…………言わないでって、言ったのに……」

ユミルは苦笑をさらに崩してシリカから目を逸らした。

「ユミルさん、マーブルさんに伝えたいことが、あるのならっ……」

ピナの《ヒールブレス》には治癒効果こそあるものの、解毒効果まではない。ユミルのHPは全快した左端から今も少しずつジリ、ジリと減り続けている。

シリカも、これが単なるほんの少しの延命措置……ユミルを助けることは叶わないと分かっているのだろう。その肩がひっくと目尻に溜まる涙と共にしゃくり始める。

「今のうちに、ちゃんとっ、自分の口で伝えてくださいっ……!」

「シリカ……」

ユミルは少しだけ目を見開いたあと、わずかに頷き……俺を見上げた。

「キリト……ボクを……」

「ああ……分かってる」

俺はユミルをそのまま胸に抱き上げて、マーブルのもとへと向かう。

「…………えへへ」

されるがままに俺に抱き上げられているユミルは突然、俺のコートの裾を指で摘まんで、照れくさそうに小さく笑った。

「ボク……キリトにお姫様抱っこなんか、されちゃってる……。それに……」

今度は俺の頭上のあたりを見上げた。

「今はキリトも、ボクとおんなじオレンジだね……。なんでだろ……不謹慎だけど……ちょっとだけ、嬉しいな……」

俺はその言葉に良い返事をしてやることができなかった。

今も死へと一歩一歩近づきつつあるのにも関わらず、こんな見せたこともない笑みを向けてくるこの子にかけてやるべき言葉を、俺は持ち合わせていなかった。言葉が頭に浮かんでこないのが悔しかった。

それでもユミルは満足そうな薄い笑みを浮かべたまま俺に抱かれ、そして倒れるマーブルの傍へと辿り着く。俺はユミルをマーブルの隣にその身を横たえた。

「ありがと……」

マーブルのもとには、麻痺でロクに動けないアスナに肩を貸したリズベットも来ていて、俺と同じくユミルにかける言葉を見つけられない顔のまま彼を見届けていた。

「ふ、うっ……!」

ユミルは再び歯を食いしばって麻痺である中、驚異的な意志力で上体を起こして、マーブルの頭を自分の膝の上に乗せ、その頬に手を触れる。

「マーブル、起きて……」

しかし、そのマーブルは目覚めない。

「起きてってば……これがドラマや小説だったら、ここはちゃんと目覚める場面だよっ……?」

今度はその頬を軽くぺちぺちと叩き始める。しかし深い昏倒なのか、目覚める様子はない。

「起きてよ、ねぇマーブルッ……」

次第に、ユミルの声が涙に濡れ始めた。

やがて……ぽた、ぽたとその涙がマーブルの頬に水滴が滴った。

そして……

「――…………ごめんねっ……!!」

ユミルは覆い被さるように、気絶したままのマーブルの肩をかき抱いて、ぎゅっと目をつぶって言い放つ。

「今までひどいこと、いっぱい言ったよね……!? いっぱいしちゃったよね……!?」

その瞑られた目から止めど無く涙が溢れ出す。

「ホントにごめんね、マーブル……! ホントはボク、すごく嬉しかったのに……――ボク、そんな自分の心にさえ、嘘ついてたっ……!!」

そのまま声を上げてしばし泣き続ける。しかし、その体が徐々に苦しそうに揺れ始めた。

「く、う……」

ユミルは膝にのせていたマーブルの体をそっと地面に戻し……そしてそれが振り絞っていた最後の力だったかのように、起こされていた上体がドサッと仰向けに倒れた。

「ユミルッ!!」

俺達は駆け寄り、今度は俺がユミルの肩を抱き起こした。

そのHPバーは既に半分を切り、イエローに染まっていた。

「…………キリト、みんな……ありがとう。ボクに、マーブルに言いたかった事、言わせてくれて……」

ユミルは順番に俺達を見上げて言った。涙こそ流れているが……悔いのない、どこか晴れやかな微笑みで。

しかし傍にアスナとともに膝を着いたリズベットは頭をぶんぶんと横に振った。

「いや……あたしは嫌よっ……!」

「リズ……」

リズベットの目にも涙が浮かんでいた。

「こんな……こんなのってないわよ! 本当にユミルはここまでなのっ……!? だ、誰か解毒ポーションを持ってないの!? ……そうだ、ピナのヒールブレスはまだなのっ!?」

俺達は返す言葉もなく、またピナも力及ばずそうに、きゅるぅ……と小さく鳴いた。

彼女もまた頭では分かっているはずだ。レベル9もの解毒ポーションはこの場の誰も持ってないことも、ピナのヒールブレスもクールタイム中で使えないことも。

しかし、そう言ってしまいたい気持ちは俺達全員一緒だった。俺たちに出来ることは、ユミルの最期を見届けることだけだったのだから……。

「そんな顔しないで、みんな……」

ユミルが眉を八時にして僅かに苦笑した。

「ボクはね、キミ達にも感謝しているんだよ……。ボクがもし、あのまま死神のままだったら……マーブルと出会わずに狂ったままだったら……きっととっくに野垂れ死んでた。だれもいない森の中で、たった一人……。でも、今のボクはこうしてマーブルに伝えたかった事を伝えられて、キミ達に見届けてもらえて……それで充分、幸せな最期だよ……」

ここでユミルは、チラリと俺たち以外の場所へと目を移した。

「それにね、見届けてくれる子は、キミ達だけじゃない……大切な……ボクの友達もいる……」

「え……?」

するとそこには。

「ベリー……!」

ゆっくりと近づいていた白銀の仔馬が、ようやくユミルの隣へと辿り着いていた。彼もまた、真紅の瞳で彼を見下ろしていた。

ユミルは震える手でその顎に手を伸ばす。ベリーは何も臆することなくその手にすり寄った。

「ベリー……ごめんね。ご主人様らしいこと、あんまりできなくて……。傍に、いられなくて……。キミがもっとボクに甘えたかったの、分かってたのに……キミを守ることに必死で、ずっと森の奥に匿ってて……ごめんね……」

ユミルはその手を降ろし、今度は俺を見た。

「キリト。もう一つ、お願いしていいかな……?」

「なんだ……?」

ユミルはベリーのHPバーとデバフアイコンをチラリと見た。

「ベリーの毒は、ボクと同じディープ毒じゃない……。解毒結晶で治してあげて。そしてボクが死んだら……あとはこの子を、この子の思うまま、生きさせてあげて欲しい……」

「……ああ、分かった……」

ユミルよりもずっとレベルが下の毒とはいえ、ベリーのHPももう残り少ない。俺は再びポーチから解毒結晶を摘まみ出し……

と、そこでベリーが俺を見つめた。

何かを訴えたげにじっと見つめたあと……治癒を拒否するようにふるふるとその首を横に振り……ベリーはその場で足を折り、その首をユミルの顔の隣に横たえた。

「ベリー……?」

これにはユミルも声を出してベリーの目を見つめるも……すぐにハッと目を見開いた。

「ベリー……まさかキミは、最期まで、ボクと一緒に居てくれるの……?」

まるでそれが肯定だったかのように、ベリーはその真紅の目の瞼を伏せた。

それを見たユミルの目に、じわり、と新たな涙とともに目を閉じた穏やかな笑みが浮かぶ。

「そっか……。ああ……なんて、優しい子……」

その光景に、ピナを胸に抱き締めたシリカが『ひぐっ……』と涙を強くこらえるしゃくり声を上げる。

「分かった……これからもずっと一緒に居よう……。だからボク、先に行ってるから……待ってるからね、ベリー……」

差は僅かなものだが、このペースだとユミルのHPが尽きるのが先そうだった。

しかし、ここでずっと黙って見届けていたアスナが我慢できない風に割って入った。

「ううんっ……見届ける『友達』は、ベリーだけじゃないよっ、ユミル君!!」

「アスナ……?」

アスナはリズベットの肩を借りながら震える指でウィンドウを操作し始め……すると、ユミルの目の前に小さなウィンドウが表示された。

「これは……」

それを見たユミルの目が見開かれた。そこには、

【Asuna からフレンド登録申請が来ています。 【YES/NO】】

という短い文章が浮かんでいた。何がと思うこともない、それはフレンド申請ウィンドウだった。

「あなたと共に行く友達はベリーだけかも知れない。だけど……見届ける友達はここにも、わたし達も居るよっ……!」

それからアスナはリズベット、シリカ、そして俺の順に見た。そして頷く。

俺達も揃ってメニューを操作し……そのウィンドウに俺達の名前も追加された。

「わたし達も、あなたの友達だよ、ユミル君……! それにね、わたし達はマーブルさんと約束したんだから。あなたと絶対に、友達になってみせるって……!」

「……………」

ユミルはそのウィンドウを真ん丸な瞳で見開いて呆然と、もしくは信じられないような目で数秒見た後に……

「――……ああ…………嬉しい……!!」

感激に溢れて震える声と共に、流れる涙も眩しいまでの……それはそれは本当に『嬉』を体現したかのような、見事なまでの満面の笑みを見せた。

それが仮想世界のポリゴンであることを忘れさせられるかのような、本当に温かな笑みだった。

ユミルが震える人差し指をYESボタンへと伸ばされる。

「――――だけど」

しかし。

その指はYESボタンを押すことなく、それを

『な……』

ユミルを除いた俺たちの声が重なる。

しかし、理由はすぐに分かった。

ユミルの指が、半透明にっていた。

いや……その体全体が、薄く透けて青白く輝いていた。

同時に、ピー、という平坦なシステム音が鳴り、ユミルのHPバーが消失した。

――ユミルのHPが、ゼロに、なっていた。

「――だけど……ちょっとだけ、遅かったみたい……」

人差し指をすり抜けていたフレンド申請ウィンドウも同じく消失し、ユミルはその手を力無く降ろした。

「…………嘘、だろ……?」

俺は声にならない声で呟いていた。

ユミルの体の輝きが増し、ノイズも混じり始める。

これからあと少しでユミルの体はポリゴンに霧散し、そのさらに十秒後にはナーヴギアから発せられる高出力マイクロウェーブで脳を焼き切られてその短い生を終えてしまう。

「や、やめろっ……」

こんなことがあってたまるか。

自分勝手なことだとは分かってる。

だが、ユミルはまだこんな小さな子供……。なにもかもがこれからではないか。

こんな……こんな最期があってたまるものか……!

「やめてくれっ……!」

しかしそう考えている最中にも、俺の腕の中のユミルは存在感だけでなく、腕にかかる重さまでもどんどん希薄になっていく。

そして思い出す。

――ディアベル。サチ。黒猫団のみんな……。それぞれの最期が走馬灯のように蘇り、今目の前のユミルのそれと重なっていく。

「――う、うわぁぁぁあああっ! い、逝くなっ、逝かないでくれユミルッ!!」

「キリト……」

それらを堪えることを、もう俺には出来なかった。

叫び声と共に俺の目にも涙があふれ、ただでさえ薄くなっていくユミルを移す視界をぼやけさせていく。

ユミルの存在を感じたいとう衝動を我慢できず、手をその顔に添える。しかしその手にかかるユミルの綺麗な金髪すらも透けて俺の手の肌色が見えるという事実だけが俺の胸へと突き刺さる。

俺はあれから何も変われていなかった。性懲りもなく、今度は、この腕の中にいるユミルをも失おうとしている。

襲い来る壮絶なまでの無力感に、涙声を荒げてしまうことを抑えられなかった。

「俺は……また守れなかった……! 大事な仲間を! 大切な人を……! 俺は、俺はっ……!」

「――泣かないで、キリト」

HPバーと共に麻痺などのデバフアイコンも消失した、ユミルの腕が今は滑らかに伸び、そっと俺の頬に添えられた。

「ボクはね……今、とっても幸せだよ。キリト」

もう苦しみの無くなった、その薄れゆく体以上に透明感のある声で、ユミルは言った。

「システムにフレンド登録されなくたって……ボク達はもう、友達だよね……? ボク、この世界でも、現実世界でも……人の友達なんて、一人も出来なかった……。だから今、すごく……すごく嬉しいよ……。だから……だから、ボクをこんなに幸せにしてくれたキミに見届けて貰えたキミの大切な人も、きっととても幸せだったんだよ……。他でもない、ボクが保証する」

「ユミル……ユミルッ……!!」

いつかの時のように、今度も逆に俺がユミルに縋るように抱き締める。

それを見たユミルはクスリと、可笑しそうに、あるいは愛しそうに小さく笑った。

「じゃあ最後に、キリト……お願いしてもいい? ボクの、最後のお願い……」

「え……?」

「――――みちる」

ユミルは滑らかな発音で言った。

「――

ユミルは現実世界の住所を口にした。

「その場所に、ボクのお母さんがいる……。キミ達がこのゲームから生還したら、伝えて欲しいんだ……。ボクは、この世界でも、強く生き抜いたって……!」

「ユミル……お前っ……」

そのユミルの力強い言葉に励まされて、俺もぐいっと腕の裾で涙を拭った。

「…………ああ……必ず、伝える……! いつかこのゲームを終わらせて、お前の勇姿を、必ず伝えるよ……!」

俺の言葉に続いて、アスナ達からも続いて頷きが返る。

するとユミルは安堵したかのように目を細めた。

「あぁ……ありがとう……。よかったぁ……これで、本当に、思い残すことはないや……」

ユミルは俺の頬に添えていた手を、真上……夜空へと向ける。その先にある、上弦の月へと。

「ボクはもう、ひとりぼっちじゃない……。これならきっと……お父さんも、ルビーも……笑顔でボクを迎えてくれる……」

ひょっとしたらその月のさらに向こうにある何かを、見据えているかのように言う。

その、どこまでも透き通るエメラルドグリーンの双眸で。

「――ねぇ、お父さん。ボク、この世界で、ちゃんと生き抜いたよ……。強く、強く……。だから、今、い――――」

その言葉が言い終わらない内に。

ポリゴンの破砕音と共に。

ユミルの体は、青く輝く無数の欠片となって宙へと散った。

俺の腕の中から一瞬にして残された僅かな存在感すらかき消えて。

「…………ユミ、ル。……ユミルっ……! ――――~~~~ッ!!!!」

しんと静まり返る夜の森の中、一際大きく彼の名を叫ぶ俺の声だけが響いた。

こうして。

小さな斧戦士、ユミルは…………俺達の前から、その勇姿と共に散っていったのだった。

感想を書く

この話の感想を書きましょう!

全て感想を見る:感想一覧