| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

霊群の杜

作者:たにゃお

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

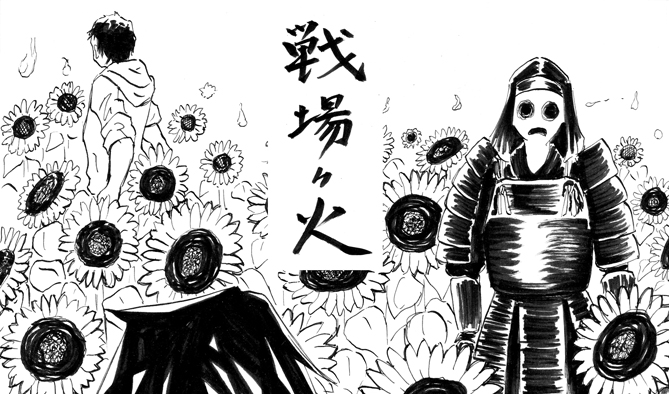

ページ下へ移動戦場ヶ火

すっかり遅くなってしまった。

やっと退院する気になった奉を、気が変わらないうちに書の洞に戻すミッションを終え、赤帽を雇って入院中にamazonで購入した本を運び込んだら、すっかり日が暮れてしまった。まだ6時になったばかりだが、いつの間にか日が落ちるのが早まったようだ。

仄かな残光に浮かび上がる、枯れ落ちた向日葵の残骸は朽ちゆくままに放置されている。不吉な妖が参道に押し寄せてきているかのようだ。小梅を喜ばせる為に用意された向日葵の小道だったが、今や近所の小学生にも気味悪がられている。小梅なんて連れて来た日には、号泣されることだろう。このまま放っておくと肝試しスポットにでもされかねないので、明日にでもまた来てむしっておかないと。

というか…この山の参道を手入れしている『誰か』が居たはずなのだが、そいつは向日葵は片付けなかったらしい。他の草は軽く刈り込んであるのに。

「怖……」

どうでもいい言葉ばかりが零れる。

―――私は、奉の契約を切るよ

縁ちゃんの言葉が何度もエコーする。

俺なりに何度も考えた。奉の契約が切れる、その意味を。

多分、今の奉が変わることはないのだろう。ただ…奉が転生しては玉群に蘇る神だというのが仮に本当だとするなら。

奉はもう、玉群に生まれることはない。

胃がきりきりと疼いた。

奉が生まれなければ、誰にも知られずに殺される子供は居なくなる。俺たちを祟った子供達の群れも、恨みの対象を失えば、長い時間はかかるかもしれないがそのうち霧散していくことだろう。

本当に玉群が消えるかは、正直なところ分からない。奉と契約した頃とは時代が違う。…普通に考えれば。

馬鹿か。俺がうじうじ考えてどうする。無理やり拵えた歪みが、在るべき姿に戻るだけだ。

ぽう、と参道を囲む林の暗がりに灯りが見えた。

参道を手入れしている人かもしれないな、と目を凝らすが、不思議と正体が掴めない。ただその灯りは、小さくゆらめきながら動いている。誰かが入り込んでいることは…確かなのだろう。俺は向日葵の残骸を跨いで、灯りの方に踏み込んだ。

水底にでも沈んだのか

向日葵の向こう側に踏み込んだ途端、冷気が全身を押し包んだ。

いやおかしいだろこの寒暖差。たった一歩だぞ。これはやばい、あの灯りに近付くと変な事に巻き込まれる。俺は咄嗟に振り向いた。だが背後は見覚えのない暗がりが、のっぺりと広がっているだけだ。

―――ここは、何処だ。

さぁ、と全身の血が引いた。俺の腰ほどもあろうかという草叢の中、一つだった灯りは二つ、三つ、四つと数を増やし、瞬く間に数えきれない程になった。灯りは増えたのに、ちっとも明るくならない。いやに眩しいのに、何をも照らし出さない、奇妙な光だ。…これは。

――人魂!?

うまく悲鳴が上がらず、呻き声が出た。それに反応するように、ゆらめいていた人魂がひた、と動きを止める。俺は咄嗟にしゃがみ込み、草叢に埋もれた。人魂の一つが、揺らめきながら俺の周りで弧を描く。へぇ、人魂って意外と長いんだ、もっと丸いイメージだったなぁ…などと呑気なことを考えようとするが、全身が瘧のように震えるのは止められない。

やがて俺に飽きたのか、人魂はふぅ、と俺の傍を離れ、薄赤い人魂の方へすいすいと泳ぐように進み…

赤い人魂を、切り裂いた。

「ぐぶ…」

必死に口を押さえたが、げっぷにも似た悲鳴もどきが口元から洩れた。

切り裂かれた人魂は、生々しい血飛沫を撒き散らしながら消えた。それに呼応するように、無数の人魂が互いを喰い合うようにぶつかり合い、絡まり合い始めた。長い尾が俺を掠めるたびに、血飛沫が降りかかるたびに、小さく悲鳴を上げるが、奴らはもう俺の事など見えていない。ただお互いを貪ることに夢中になっている。

月明かりの下で繰り広げられる奇妙な惨劇。…これやばいやつだ、ここから出なければ、離れなければ。だがどうやって!?

俺は注意深く周りを見渡した。草原を駆け回り、お互いを消し合う人魂の群れの中で、一つだけ動いてない人魂がある。色も少し、違う気がする。なにより…その灯りの周りの草が少し照らされている、気がする。俺は万が一にすがるように、その人魂に向かって歩き出した。

ぐい、と後ろから肩を掴まれた。

生温かい液体が、じわりと肩口に染みた。掌に傷を負っているのだ。赤い手は、さらに俺の肩を掴み引き寄せ始めた。

―――お前は、どちらだ。

荒い息遣いに、たどたどしい言葉。本当はもっと力を込めたいだろうに、引くのが精一杯なのだろう。恐怖よりも憐憫が先に立つような瀕死っぷりだ。俺はつい、振り向いてその腕を支えてしまった。

「大丈夫…ですか?」

俺の肩に手をかけて立ち尽くしていたのは、朱を浴びたように真っ赤な武者だった。

少し古い時代なのだろうか、見たことのない型の甲冑を身にまとっている。勇壮な甲冑姿の割には大分小柄で、少し驚いたような表情で俺を見上げている。

「痛かったでしょう。何処かに、貴方を祀る塚はありますか?」

こんな状況だが、俺は少し、ほっとしていた。

人の霊なら見慣れている。分かりやすい。…甲冑の男は、小さく首を振った。俺は鞄に入っていた飴をそっと掌に乗せると、これは貴方へのお供えですと呟いた。男は、ぐいと顔を上げて俺を見た。…底の知れない、虚ろな双眸が在った。

「この…斬り合う光は、貴方と同じ者達ですか?」

「何をしている」

彼の答えを待っていると、突如後ろからグイと腕を掴まれた。

「……奉?」

動かない光が、俺の真横に差し伸べられた。『玉群』と墨で書かれた提灯が、俺の横でゆらめいていた。その光に怯むように、甲冑の男は2,3歩あとじさった。

「俺がここにいること、どうやって知ったんだ」

奉は小さく息をつくと、俺の腕を掴んだまま歩き出した。

「お前の親父から連絡があったんだよねぇ…お前が一晩中、帰らないと」

「一晩!?そんなに経ってたのか!?」

「面倒だし探したくないから『いい人の所にでも転がり込んでいるのでは』と適当に云っておいたんだがお前、『そんな相手はいない』と即答されたぞ。…どうなんだそれは、男子として」

「……くっ」

お前が人としてどうなんだ。そこは探せよ。

「―――ここは、何処なんだ」

歩きながらも俺は、闇が薄く、草の丈が短くなりつつあることに気が付いていた。お互いを喰い合う人魂の数も、ぽつりぽつりと減っている。

「参道の両側に季節の花を植えるのは、伊達や酔狂じゃあないんだねぇ」

時折脇をすり抜けていく人魂をものともせず、奉は真っ直ぐ歩き続ける。いつしか提灯を持つ奉の後に、俺が付き従うようにして歩いていた。

「あれは、結界よ」

その結界こそが、俺と玉群の契約の本質でもある。と、奉は続けた。

「…もうずっと昔のことだ。ここはある戦の舞台となった」

それは地方の豪族同士の小競り合いの一つで、書物に残るような大きな戦ではない。歴史的な意味も大義名分も希薄な戦だった。だからこそ、それはお互いを徹底的に蹂躙する消耗戦だった。

「そこでお前らの云うところの『人道にもとる』行為が行われたらしい。少なくとも、当時の戦ではありえなかったような非道がなされた」

「どんな?」

「お前が知る必要はない」

奉がきっぱりと云い切った。こういう時はいくら食い下がっても無駄なのだ。俺は黙って提灯を追った。

「敵も味方も、苦しんで死んだ。その恨みの念は、当時のいち豪族の家系に集約された」

「それが、玉群?」

くくく…と小さく笑い、奉は振り返った。口元に浮かんだ嗜虐の笑いを、提灯の薄明りが照らしていた。

「見たろ、幾多の魂が群れ飛ぶさまを。…あいつら、もう自分が誰なのか、何の為に争っているのか、どうして玉群を恨んでいるのか覚えてはいないのだよ。ただ結界の中で互いを喰い合う『戦場ヶ火』へとなり下がった。お前が声を掛けたのは、そいつらのなりそこないだ。…いるんだねぇ、あの中でまだ正気を喪っていないのが」

「もとは皆、彼のようだったのか」

「なに、すぐに堕ちたよ」

事もなげに云う。幾千の、幾万の夜を互いを喰い合いながら過ごした彼らはどんな想いでいたのだろう。堕ちるより救いはなかったのだろうな。そんな魂がこの結界とやらの中に無数に居るなど。胸が苦しくなってきた。

―――玉群は、一体なにをしてしまったんだ?

「この結界が切れれば、こいつらが一斉に玉群に祟りを為す…かもな」

「祟らない可能性もあるのか!?」

「分からない。結界を切ってみないことにはねぇ…玉群の家を存続させること、即ちこの結界を維持し続けること、なわけだ」

明け方のような薄紫の空が、俺たちの頭上を覆っていた。大分薄くなった人魂の群れを見渡していると、ごう…と一陣の風が俺と奉の髪を弄った。

「玉群は、当て字だ」

もう一度俺に振り向き、奉はにやりと笑った。ずっと奥の方に、もう一つの提灯が見え始めた。

―――たまむら 正しくは 霊群 と記す。

救われない霊が群れ飛ぶこの一帯は、いつしか霊群と呼ばれるようになった。らしい。

それを先祖は『玉群』と云い替え、己が苗字とし、奉と契約して全てを闇に葬ったのだ。

「なら、そのうち誰かが奉との…契約…を切ると云いだしたら、お前はどうするんだ」

慎重に言葉を選び、俺はその問いを投げかけた。もう一つの提灯に向かって歩きながら、奉は事もなげに答えた。

「ここを去る。結界はそのうち綻びるだろう」

身も蓋もない。

「…実際、居たよ。契約を切ろうとした奴」

「…どうして切らなかったんだ」

「子供が出来たから。…面白いこと、教えてやろうか」

俺は『最初の子供』として生まれたことはない。奉はそう続けた。

「守るものが何もないうちは、素直にこの家の在り方について疑問を持つんだよ。明らかに歪んでいるからねぇ。だが自分に、守らなければいけないものができると、考え方が変わる」

言葉を切り、奉は何かを思い出すように薄い空を仰いだ。

「契約終了を切り出してきたそいつも、そうだった。長男が生まれた途端、俺に頭を下げて来たよ。…契約を切ってみなけりゃ分からない。だが、自分たちの子供を押しつぶすかも知れない災厄の種は、確かに在る」

「…俺なら、切らない。既に居る子供の安寧を取る」

「若くないねぇ」

くっくっく…とさも楽しげに奉は笑う。

「だからねぇ…何か知ったなら、だが。…忘れてやれ」

「知ってたのか!?」

「……何を」

俺は何も返せず、黙り込んだ。…そうか、奉はもう知っていたのか。全てはあいつの掌の上か。…俺は妙に、ほっとしていた。

そして忘れてやれ、か。妙なところで奉も、兄貴なんだな。

「あの『なりそこない』は、どうなるんだ」

「さあねぇ」

「また供物をあげてもいいか」

「―――怖くないのか…変わっているねぇ、お前」

お前が云うな。

「はん、互いを食い合う人魂とか、自動的に祟る神とか…俺の周りは幽霊よりおっかないものばかりだよ」

いつしか足元は参道に変わり、朝焼けの境内に提灯を持って佇むきじとらさんの姿が見えた。

全て感想を見る:感想一覧