| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

Chocolate Time

作者:Simpson

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動第1章 双子の兄妹

1-1 無防備

無防備

前書き

『Twin's Story Chocolate Time』シリーズの第1話です。始まりはケンジとマユミの双子の兄妹。

この二人が図らずも恋に落ち、周囲の目を気にしながらも深い関係になってしまいます。

この二人が図らずも恋に落ち、周囲の目を気にしながらも深い関係になってしまいます。

1-1 無防備

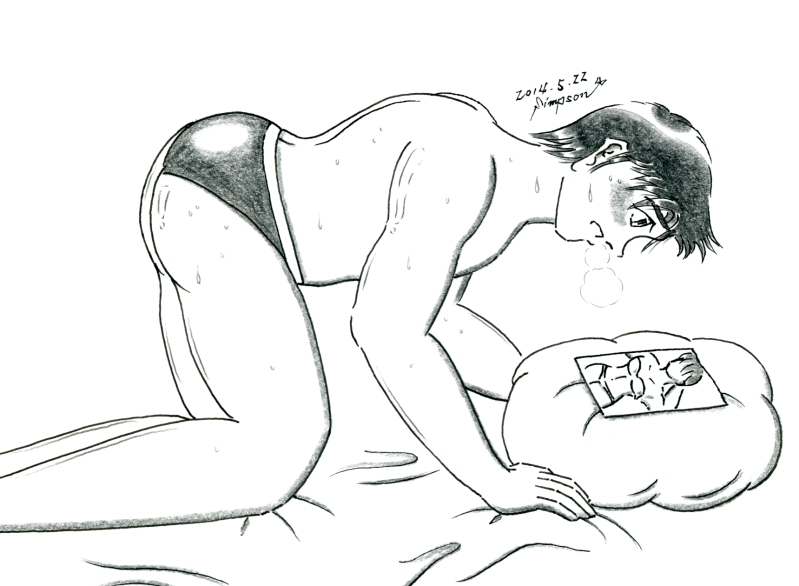

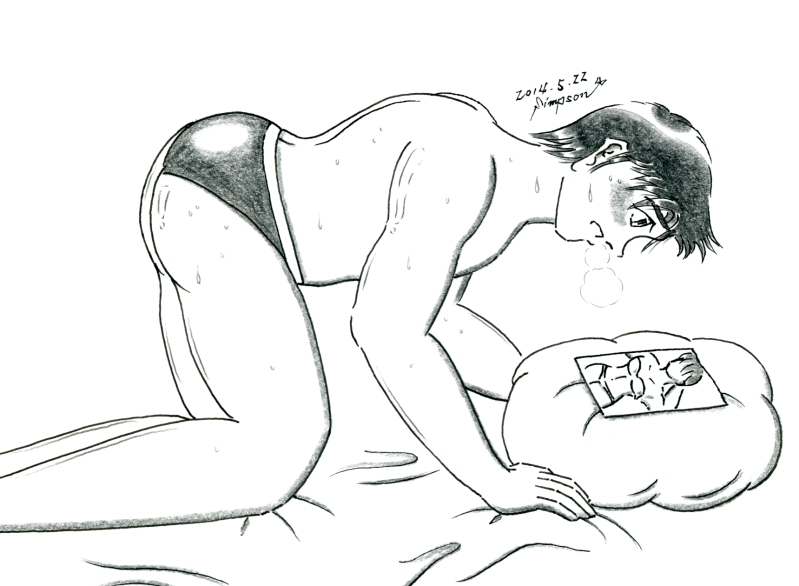

ケンジはその夜、引き出しの奥から小さく折りたたまれた紙切れを取り出して広げ始めた。それは雑誌のグラビアのページを破り取ったモノだった。

白い水着姿の豊満なバストのモデルが、海岸でポーズを取っている写真が現れた。

ケンジはごくりと唾を飲み込んでそれを息を荒げて見つめたまま、ベッドに横たわった。

風呂上がりに着ていたTシャツとハーフパンツを焦ったように脱ぎ、黒いぴったりとした下着一枚になって、ケンジはベッドにうつ伏せになり、丸めたタオルケットに股間を押し付け始めた。それから枕の上にその紙切れを置いて、食い入るように見つめながら腕を突っ張り、腰を上下に激しく動かした。

「あ、イ、イく……、出る、出るっ! うううっ!」

びゅくびゅくっ!

ケンジの身体が硬直して細かく震えた。身体の中から噴き出した白い液が、何度も脈動しながら下着の中に迸った。

海棠ケンジは高校二年生。地元の『すずかけ高校』に通っている。学校では水泳部に所属していて、早くから泳ぎの才能を顧問やコーチから見出されていた。特に彼のバタフライはその豪快なフォームが居並ぶ部員のみならず、大会の時には他校の生徒たちをも魅了した。その上、紳士的な甘いマスクと、入賞して表彰台に立った時、恥ずかしがるように顔を赤らめる姿は、他の男子選手には決して見られない要素だったので、それを目にした会場の女子高校生は、ますます彼に胸を熱くするのだった。

ケンジにはマユミという双子の妹がいる。

彼女はケンジとは違う『楓が丘高校』の商業科に在籍していて、やはり水泳部に所属していた。だが、選手ではなくマネージャとして働いていた。

ケンジもマユミも夏休み中は基本的に毎日部活があり、毎朝、いつも通りにそれぞれの学校に出かけていくのだった。

◆

7月29日。土曜日。

その日、朝から部活に出かけようとしていたマユミのケータイにメールが届いた。それは一つ上のサッカー部の先輩アキラからだった。

『明日、昼から空いてる?』

「……」

マユミは躊躇いがちにボタンを押し、『空いてます』とだけ返した。

アキラとマユミは交際している事になっていた。マユミが一年生だった3月、何の前触れもなく、生徒用玄関でアキラから告白されたのだった。

サッカー部でそこそこ活躍しているアキラは細身で爽やかな印象から、同級生の女子にも、下級生にも人気があった。マユミは交際の申し込みを受け、OKしたものの、そういう人気者の男子とつき合う事に少なからず抵抗を感じていた。同性からムダに妬まれたりするのがいやだったからだ。

ただ幸いこの学校のサッカー部は、試合の度に県下でも常に上位入賞するような実力を持っていたので、土日は決まって試合か練習が入っていて、二人が実際に会ったりする事は今まで皆無だった。

昼過ぎに部活が終わり、マユミは数人の友人と一緒に街のファーストフード店でランチタイムを過ごしていた。

「マユミ、あんたアキラ君とはうまくいってるの?」ハンバーガーの包みを広げながらユカリが言った。

マユミはココアシェイクのストローを咥えたまま、小さく首を横に振った。

「え? もう破局したの?」ユカリの隣にいた美穂が、ビックリしたような顔をした。

ストローから口を離して、マユミは呟くように言った。

「別に別れたわけじゃないけど……」

「じゃあ何よ、何がうまくいってないっての?」

「どうやってつき合ったらいいのかわからないんだ」

「デートとかしないの?」そう言ってユカリはハンバーガーにかぶりついた。

「明日」

「え?」美穂がまたビックリしたような顔をマユミに向けた。「明日? デートするの?」

「うん」

「何それ……」美穂は呆れたように眉を寄せて、テーブルの真ん中に広げられていたポテトに手を伸ばした。

「あんまり嬉しそうじゃないね」

ユカリがマユミに向かって身を乗り出し、諭すような口調で言った。

「マユミ、あんたさ、思春期真っ盛り男子とつき合ってるからには、覚悟はできてるんだよね?」

マユミは目を上げた。「覚悟?」

「そう。男のコがデートに誘って、それをOKするって事は、最後までいっちゃう可能性がびょーんて高くなるって事だよ?」

「さ、最後まで?」

「そうそう」美穂も同じようにマユミに迫った。「きっとアキラ君、あんたとエッチできるって思ってるよ」

「な、何よそれ! あたしそんな事まで望んでない!」

「いやいや、」ユカリが手を目の前でひらひらさせた。「甘いね」

「嫌いなわけじゃないんでしょ? マユミ」美穂が微笑みながら言った。

「嫌いじゃないけど、好きなのかな……」

「自分の事でしょ?」

「でも、まあ、あの紳士なアキラ先輩の事だし、いきなりオオカミになる事は……ないかな」

ユカリはそう言いながらハンバーガーを頬張った。

「そうだね。初めてのデートなんでしょ? マユミ」

「う、うん……」マユミはばつが悪そうにうつむいて、またストローを咥えた。

「初デートでいきなり襲いかかったりはしないか」美穂はポテトを口に入れた。

しばらく黙ったまま、マユミは期間限定チョコ増量ココアシェイクのカップに刺さったストローをぐりぐりと回してみたりした。

「そうそう、ねえ、ユカリ」美穂が声を落として隣のユカリに声を掛けた。

「何?」

「あんた、彼とはもう深い仲なんでしょ?」

「そうだけど」ユカリはさらっと言って、包みに残ったピクルスのかけらを手でつまみ上げて口に入れた。

「ど、どんな感じ?」

「何が?」

「エッチの時よ。やっぱり気持ちいいの?」

「うーん……」

ユカリは目を閉じて腕組みをしたまま唸った。

「気持ちいいわけじゃ……ないんだ」美穂は、がっかりしたように言った。

「今は、なんとなく気持ちいいかも」

「何よ、それ、そんなもんなの? なんか期待外れなんだけど」

「初めて彼に入れられた時は、もうめちゃめちゃ痛かった」

マユミは、ストローを咥えたまま顔を赤くして上目遣いでそっとユカリを見た。

「そ、そんなに?」美穂は目を見開いて声を震わせた。

「何て言うか、無理矢理ねじ込まれる、って言うか、突っ込まれるって言うか……」

「何だか怖い……」

「あたしもめっちゃ怖かったもん。でも、大好きな彼だから我慢した」

「そ、そんなの不公平じゃん」美穂が納得できないように声を荒げた。「オトコって、出せば気持ちいいんでしょ? いつでも。それなのに、なんでオンナだけそんな怖くて痛い目に遭わなきゃいけないわけっ?」

「しょうがないじゃん。そんなもんだって。その彼の事が好きなら我慢しなきゃ。痛い痛いって大騒ぎしたら、もう抱いてくれないよ。二度と」ユカリは肩をすくめて、最後に残ったポテトをつまみ上げた。

「あっ! あたしの最後のポテト!」美穂が慌てた。

「何言ってるの、今日は全部割り勘じゃん」

マユミは溶けてぬるくなってしまったシェイクをようやく飲み干して、ふうっと、長いため息をついた。

◆

明くる日の午後1時半過ぎ、前日と同じファーストフード店の一番奥の二人掛けテーブルに、壁を背にして座っていたマユミは、自分の名を呼ばれて顔を上げた。いつの間にか目の前に爽やかな笑顔をたたえたアキラが片手を小さく挙げて立っていた。

「よっ。待った? マユミちゃん」

アキラは大きなエナメルバッグを肩から床に下ろすと、マユミの前の椅子に腰掛けた。

「今来たばかりです」マユミは少し引きつった笑顔で応え、落ち着かないように周囲を見回した。

「そう。良かった。さっき部活終わったんだ」

よく見ると、確かにアキラは爽やかなイケメンだった。日焼けした顔に、口元から覗く白い歯。高校生のみならず、中学生の女子まで、サッカーの試合を見に来てはきゃーきゃー言って追っかけ回したくなるのもわかる気がした。

マユミの心に、少しばかりの優越感が芽生えた。

「ねえ、マユミちゃん」

チーズバーガー二個とチキンナゲット一箱、ポテトもコーラもLサイズ。それをあっという間に平らげて、アキラはテーブルに肘を突いてマユミの顔を覗き込んだ。

「は、はい」マユミは背を丸めて期間限定チョコ増量ココアシェイクのストローから口を離して目を上げた。

「俺の家においでよ」

「え?」

「だって、俺、部活帰りだし。早く着替えたいんだ。マユミちゃんさえ良かったら。ね?」

アキラの笑顔はひどく優しかった。それが今、自分にだけ向けられていると思うと、図らずもマユミの鼓動は速くなっていった。

アキラの家は真新しく、白い壁の清潔感溢れる一戸建てだった。

玄関を入ると、白いポメラニアンが息を切らして転がるように全速力で駆け寄ってきた。

「よしよし、クリス、寂しかったか?」

アキラが抱き上げると、その毛むくじゃらの小動物はちぎれんばかりに尾を振って狂喜した。

アキラの部屋に通されたマユミは、小さな座卓の前に座らされた。

「ごめん、俺、ちょっとシャワー浴びてくる。速攻で」

アキラはマユミの返事も訊かず、ドアを閉めて階段をどたどたと降りて行った。

マユミは部屋を見回した。大きな窓から夏の眩しい光が部屋中に降り注いでいる。決して広いとは言えない部屋には少し不釣り合いな大きなエアコンから冷たい風が吹き出してきて、すぐに外界とは違う快適さになった。

「片付いてる……」マユミは独り言を言った。

机の上の教科書や参考書もきちんと立ててあり、ベッドにはブルーのボーダー柄のカバーが掛けられている。壁にはアキラが試合で走り回っている写真が何枚も額に入れられ飾られていた。そしてその横に、ハンガーに掛けられた部活の試合用ユニフォーム。

本当に速攻でアキラが戻ってきた。ドアを開けた彼の手のトレイにはオレンジ色のジュースの入ったグラスが二つ載せられていた。

「ごめんね、ここに来てすぐ、持ってくれば良かったね」

アキラはそれをマユミの前のテーブルに置いて頭を掻いた。

Tシャツに短パン姿のアキラは、マユミの横にあぐらを掻き、彼女の顔を見て微笑んだ。「飲んで」

マユミは少し慌てたようにグラスに手を伸ばした。

「先輩って、きれい好きなんですね」マユミが恐る恐る言った。

「え?」

「だって、男のコの部屋なのに、とってもきれいに片付いてるし」

「ママがうるさいんだ」アキラは困ったように首をかしげた。「でも、俺自身も散らかってると落ち着かない」

「(『ママ』……。先輩ってお母さんの事ママって呼んでるんだ……)」

マユミはストローを咥えた。

「ねえ、マユミちゃん」

「はい」

「今さらだけどさ、俺の事、どう思ってる?」

「えっ?」

マユミは意表を突かれて思わず顔を上げた。

「俺って、君の彼氏、だよね?」

「……」

「でなきゃ、こんなとこまで来ないよね」アキラが念を押すように、低い声で言った。

マユミの耳に自身の心臓の音が低く、速く聞こえ始めた。

「あ、あの、あたし……」

アキラの手が、マユミの肩に置かれた。

「え? あ、あの……」

アキラの顔が目の前に迫った。彼は目を閉じて唇をとがらせている。

「い、いや、だめ……」マユミは小さく言った。

アキラは目を開けた。「いいだろ? 俺たちつき合ってるんだから」

マユミは両手で彼の両肩を押しやった。すると、アキラは出し抜けにマユミに抱きつき、床にその身体を押し倒した。

「や、やめてっ!」マユミは叫んだ。

アキラは無言で両手をマユミの胸に押し当て、乱暴に掴んだ。

「いっ!」マユミは痛みに身体を仰け反らせた。再び眼前に迫ったアキラの顔からは表情が消え、額には脂汗が浮かんでいる。

「いいじゃないか、俺、シャワーも済ませたし」

「いやーっ!」

マユミはありったけの力でその男子の身体を突き飛ばし、焦って起き上がると、バッグを鷲づかみにしてドアを開け、部屋を飛び出した。

その夜、マユミは自分の部屋で、早い時間からさっさとベッドに潜り込み、身を縮めてうずくまっていた。メール着信を知らせるアラームが鳴って、それを手に取ったマユミは、アキラからの『ごめん』とだけ書かれた内容を見ると、焦ったように電源を落とし、ケットをばさっと頭からかぶってしまった。

◆

明くる7月31日。月曜日。

部活の間中、暗い顔をしていたマユミを見かねて、プールから上がったユカリが声を掛けた。

「デートで何かあったんだ、マユミ」

マユミの目に涙が浮かんだ。

「乱暴されたの?」

マユミはコクンと頷いた。

「言ったでしょ、男のコってそんなもんだ、って。で、無理矢理エッチさせられたの?」

マユミは首を横に振った。

「じゃあ、キス?」

またマユミは首を振った。

「何されたのよ」

マユミは小さな声で言った。「抱きつかれて、おっぱい揉まれた……」

「おお、そりゃびっくりしただろうねー」ユカリはマユミの肩に手を置いた。

マユミはようやく目を上げてユカリを見た。

「男の子ってみんなそうなのかな……」

「あの品行方正っぽいアキラ君でさえそうなんだから、まず99パーセント、オトコはそんなもんなんだろうね」

「ひどい……ひどいよ、いきなりあんな事」

「でも、言われてみればアキラ君、目つきは鋭いね、確かに。あれはオスの目だ」

「そう……思う?」

「表情は優しいけど、ぎらぎらしてない? ま、サッカー部のレギュラーだから無理もないか」

マユミの目から涙がぽろりとこぼれた。

「ところであんた、どんな格好でデートしたの?」

「……Tシャツにキュロットだよ」

「何それ。もっとお洒落するでしょ。普通、デートなんだから」

「だって、何着ていけばいいのか、わかんなかったんだもん……」

「あんたの普段着じゃん、それ。思いっきり」

「そんな事言ったって……」

「で、どこで襲われたの? 彼の家?」

マユミはコクンと頷いた。

「でも、わかるな」

「何が?」

「上はTシャツ一枚だったんでしょ?」

「そうだけど……」

「あんたのその巨乳見たら、オトコなら誰でも触りたくなるよ」

「やめてよ、巨乳なんて……」マユミは顔を赤くして、抗議するようにユカリを睨んだ。

「しかもそれでのこのこ彼の部屋まで行ったわけでしょ? あんたには悪いけど、ある意味、自然な行動だね、アキラ君」

ユカリはプールサイドのベンチにマユミを座らせて、静かに語り始めた。

「思春期の男ってそんなもんだって。高校生ぐらいの男子は、エッチな本とかサイトとか、女の子の下着とかに異常に興味を示すものだし。実際女のコが目の前にいて、もしかしたら脈有りか、って思っちゃったら我慢できなくなるんだって。あんただってそれくらい知ってたでしょ?」

「でも、初めてのデートだよ?」

「そんな事欲情したオトコには関係ないよ。でも、いきなり抱きついたりするのは行き過ぎだね。確かに」ユカリは目を閉じてこくこくと頷いた。

マユミはまたうつむいた。「ひどいよ……」

「でも、一人で男の子の部屋に行くって事は、あっちもそんな行為をOKした、って思うんじゃない? あんたも警戒心なさ過ぎだよ」

「……もう、懲りた」マユミは大きくため息をついた。

「でも、良かったじゃん。唇もカラダも奪われなくてさ。一応貞操は守れたわけだし」

その中学来の友人は優しく微笑みながらマユミの肩をぽんぽんと叩いた。

「ごめんね、ユカリ。慰めてくれてありがとう」

「気にしないで。マユミこそ、今度はちゃんとあんたに優しくしてくれる人とつき合いなよ」

「……もう、無理かも」

ユカリは不意に思い立ったように言った。「いる、いるね、あんたにぴったりな男子」

「えっ?」

ユカリはにやにやしながら続けた。「優しくて、あんたを大切にしてくれそうな人。そうそう、この人ならいざそういう事になっても野獣にならない気がする。オトコの残り1パーセント」

「だ、誰よ、それ」

ユカリは人差し指を立てた。「ケンジ君」

「ええっ?! ケン兄?」マユミは驚いて思わず大声を上げた。

「態度も、顔つきも、それに目つきもめちゃめちゃ優しそうじゃん。あんた一緒に住んでるからわかるんじゃない?」

「た、確かにケン兄は優しいけど、つ、つきあえないでしょ、あたしたち兄妹なんだから」

ユカリは楽しそうに言った。「わかってるって。残念だったね。マユミの彼としてぴったりなのに。あたしだって今の彼とつきあってなければケンジ君に抱かれたいって思うな」

「だ、抱かれたい?」

「あの逞しい身体、優しい目、シャイな仕草、もう理想じゃない? ある意味高校生離れしてる感じ」

「まじめにやって、ユカリ」マユミは赤面したままベンチを立った。

ページ上へ戻るケンジはその夜、引き出しの奥から小さく折りたたまれた紙切れを取り出して広げ始めた。それは雑誌のグラビアのページを破り取ったモノだった。

白い水着姿の豊満なバストのモデルが、海岸でポーズを取っている写真が現れた。

ケンジはごくりと唾を飲み込んでそれを息を荒げて見つめたまま、ベッドに横たわった。

風呂上がりに着ていたTシャツとハーフパンツを焦ったように脱ぎ、黒いぴったりとした下着一枚になって、ケンジはベッドにうつ伏せになり、丸めたタオルケットに股間を押し付け始めた。それから枕の上にその紙切れを置いて、食い入るように見つめながら腕を突っ張り、腰を上下に激しく動かした。

「あ、イ、イく……、出る、出るっ! うううっ!」

びゅくびゅくっ!

ケンジの身体が硬直して細かく震えた。身体の中から噴き出した白い液が、何度も脈動しながら下着の中に迸った。

海棠ケンジは高校二年生。地元の『すずかけ高校』に通っている。学校では水泳部に所属していて、早くから泳ぎの才能を顧問やコーチから見出されていた。特に彼のバタフライはその豪快なフォームが居並ぶ部員のみならず、大会の時には他校の生徒たちをも魅了した。その上、紳士的な甘いマスクと、入賞して表彰台に立った時、恥ずかしがるように顔を赤らめる姿は、他の男子選手には決して見られない要素だったので、それを目にした会場の女子高校生は、ますます彼に胸を熱くするのだった。

ケンジにはマユミという双子の妹がいる。

彼女はケンジとは違う『楓が丘高校』の商業科に在籍していて、やはり水泳部に所属していた。だが、選手ではなくマネージャとして働いていた。

ケンジもマユミも夏休み中は基本的に毎日部活があり、毎朝、いつも通りにそれぞれの学校に出かけていくのだった。

◆

7月29日。土曜日。

その日、朝から部活に出かけようとしていたマユミのケータイにメールが届いた。それは一つ上のサッカー部の先輩アキラからだった。

『明日、昼から空いてる?』

「……」

マユミは躊躇いがちにボタンを押し、『空いてます』とだけ返した。

アキラとマユミは交際している事になっていた。マユミが一年生だった3月、何の前触れもなく、生徒用玄関でアキラから告白されたのだった。

サッカー部でそこそこ活躍しているアキラは細身で爽やかな印象から、同級生の女子にも、下級生にも人気があった。マユミは交際の申し込みを受け、OKしたものの、そういう人気者の男子とつき合う事に少なからず抵抗を感じていた。同性からムダに妬まれたりするのがいやだったからだ。

ただ幸いこの学校のサッカー部は、試合の度に県下でも常に上位入賞するような実力を持っていたので、土日は決まって試合か練習が入っていて、二人が実際に会ったりする事は今まで皆無だった。

昼過ぎに部活が終わり、マユミは数人の友人と一緒に街のファーストフード店でランチタイムを過ごしていた。

「マユミ、あんたアキラ君とはうまくいってるの?」ハンバーガーの包みを広げながらユカリが言った。

マユミはココアシェイクのストローを咥えたまま、小さく首を横に振った。

「え? もう破局したの?」ユカリの隣にいた美穂が、ビックリしたような顔をした。

ストローから口を離して、マユミは呟くように言った。

「別に別れたわけじゃないけど……」

「じゃあ何よ、何がうまくいってないっての?」

「どうやってつき合ったらいいのかわからないんだ」

「デートとかしないの?」そう言ってユカリはハンバーガーにかぶりついた。

「明日」

「え?」美穂がまたビックリしたような顔をマユミに向けた。「明日? デートするの?」

「うん」

「何それ……」美穂は呆れたように眉を寄せて、テーブルの真ん中に広げられていたポテトに手を伸ばした。

「あんまり嬉しそうじゃないね」

ユカリがマユミに向かって身を乗り出し、諭すような口調で言った。

「マユミ、あんたさ、思春期真っ盛り男子とつき合ってるからには、覚悟はできてるんだよね?」

マユミは目を上げた。「覚悟?」

「そう。男のコがデートに誘って、それをOKするって事は、最後までいっちゃう可能性がびょーんて高くなるって事だよ?」

「さ、最後まで?」

「そうそう」美穂も同じようにマユミに迫った。「きっとアキラ君、あんたとエッチできるって思ってるよ」

「な、何よそれ! あたしそんな事まで望んでない!」

「いやいや、」ユカリが手を目の前でひらひらさせた。「甘いね」

「嫌いなわけじゃないんでしょ? マユミ」美穂が微笑みながら言った。

「嫌いじゃないけど、好きなのかな……」

「自分の事でしょ?」

「でも、まあ、あの紳士なアキラ先輩の事だし、いきなりオオカミになる事は……ないかな」

ユカリはそう言いながらハンバーガーを頬張った。

「そうだね。初めてのデートなんでしょ? マユミ」

「う、うん……」マユミはばつが悪そうにうつむいて、またストローを咥えた。

「初デートでいきなり襲いかかったりはしないか」美穂はポテトを口に入れた。

しばらく黙ったまま、マユミは期間限定チョコ増量ココアシェイクのカップに刺さったストローをぐりぐりと回してみたりした。

「そうそう、ねえ、ユカリ」美穂が声を落として隣のユカリに声を掛けた。

「何?」

「あんた、彼とはもう深い仲なんでしょ?」

「そうだけど」ユカリはさらっと言って、包みに残ったピクルスのかけらを手でつまみ上げて口に入れた。

「ど、どんな感じ?」

「何が?」

「エッチの時よ。やっぱり気持ちいいの?」

「うーん……」

ユカリは目を閉じて腕組みをしたまま唸った。

「気持ちいいわけじゃ……ないんだ」美穂は、がっかりしたように言った。

「今は、なんとなく気持ちいいかも」

「何よ、それ、そんなもんなの? なんか期待外れなんだけど」

「初めて彼に入れられた時は、もうめちゃめちゃ痛かった」

マユミは、ストローを咥えたまま顔を赤くして上目遣いでそっとユカリを見た。

「そ、そんなに?」美穂は目を見開いて声を震わせた。

「何て言うか、無理矢理ねじ込まれる、って言うか、突っ込まれるって言うか……」

「何だか怖い……」

「あたしもめっちゃ怖かったもん。でも、大好きな彼だから我慢した」

「そ、そんなの不公平じゃん」美穂が納得できないように声を荒げた。「オトコって、出せば気持ちいいんでしょ? いつでも。それなのに、なんでオンナだけそんな怖くて痛い目に遭わなきゃいけないわけっ?」

「しょうがないじゃん。そんなもんだって。その彼の事が好きなら我慢しなきゃ。痛い痛いって大騒ぎしたら、もう抱いてくれないよ。二度と」ユカリは肩をすくめて、最後に残ったポテトをつまみ上げた。

「あっ! あたしの最後のポテト!」美穂が慌てた。

「何言ってるの、今日は全部割り勘じゃん」

マユミは溶けてぬるくなってしまったシェイクをようやく飲み干して、ふうっと、長いため息をついた。

◆

明くる日の午後1時半過ぎ、前日と同じファーストフード店の一番奥の二人掛けテーブルに、壁を背にして座っていたマユミは、自分の名を呼ばれて顔を上げた。いつの間にか目の前に爽やかな笑顔をたたえたアキラが片手を小さく挙げて立っていた。

「よっ。待った? マユミちゃん」

アキラは大きなエナメルバッグを肩から床に下ろすと、マユミの前の椅子に腰掛けた。

「今来たばかりです」マユミは少し引きつった笑顔で応え、落ち着かないように周囲を見回した。

「そう。良かった。さっき部活終わったんだ」

よく見ると、確かにアキラは爽やかなイケメンだった。日焼けした顔に、口元から覗く白い歯。高校生のみならず、中学生の女子まで、サッカーの試合を見に来てはきゃーきゃー言って追っかけ回したくなるのもわかる気がした。

マユミの心に、少しばかりの優越感が芽生えた。

「ねえ、マユミちゃん」

チーズバーガー二個とチキンナゲット一箱、ポテトもコーラもLサイズ。それをあっという間に平らげて、アキラはテーブルに肘を突いてマユミの顔を覗き込んだ。

「は、はい」マユミは背を丸めて期間限定チョコ増量ココアシェイクのストローから口を離して目を上げた。

「俺の家においでよ」

「え?」

「だって、俺、部活帰りだし。早く着替えたいんだ。マユミちゃんさえ良かったら。ね?」

アキラの笑顔はひどく優しかった。それが今、自分にだけ向けられていると思うと、図らずもマユミの鼓動は速くなっていった。

アキラの家は真新しく、白い壁の清潔感溢れる一戸建てだった。

玄関を入ると、白いポメラニアンが息を切らして転がるように全速力で駆け寄ってきた。

「よしよし、クリス、寂しかったか?」

アキラが抱き上げると、その毛むくじゃらの小動物はちぎれんばかりに尾を振って狂喜した。

アキラの部屋に通されたマユミは、小さな座卓の前に座らされた。

「ごめん、俺、ちょっとシャワー浴びてくる。速攻で」

アキラはマユミの返事も訊かず、ドアを閉めて階段をどたどたと降りて行った。

マユミは部屋を見回した。大きな窓から夏の眩しい光が部屋中に降り注いでいる。決して広いとは言えない部屋には少し不釣り合いな大きなエアコンから冷たい風が吹き出してきて、すぐに外界とは違う快適さになった。

「片付いてる……」マユミは独り言を言った。

机の上の教科書や参考書もきちんと立ててあり、ベッドにはブルーのボーダー柄のカバーが掛けられている。壁にはアキラが試合で走り回っている写真が何枚も額に入れられ飾られていた。そしてその横に、ハンガーに掛けられた部活の試合用ユニフォーム。

本当に速攻でアキラが戻ってきた。ドアを開けた彼の手のトレイにはオレンジ色のジュースの入ったグラスが二つ載せられていた。

「ごめんね、ここに来てすぐ、持ってくれば良かったね」

アキラはそれをマユミの前のテーブルに置いて頭を掻いた。

Tシャツに短パン姿のアキラは、マユミの横にあぐらを掻き、彼女の顔を見て微笑んだ。「飲んで」

マユミは少し慌てたようにグラスに手を伸ばした。

「先輩って、きれい好きなんですね」マユミが恐る恐る言った。

「え?」

「だって、男のコの部屋なのに、とってもきれいに片付いてるし」

「ママがうるさいんだ」アキラは困ったように首をかしげた。「でも、俺自身も散らかってると落ち着かない」

「(『ママ』……。先輩ってお母さんの事ママって呼んでるんだ……)」

マユミはストローを咥えた。

「ねえ、マユミちゃん」

「はい」

「今さらだけどさ、俺の事、どう思ってる?」

「えっ?」

マユミは意表を突かれて思わず顔を上げた。

「俺って、君の彼氏、だよね?」

「……」

「でなきゃ、こんなとこまで来ないよね」アキラが念を押すように、低い声で言った。

マユミの耳に自身の心臓の音が低く、速く聞こえ始めた。

「あ、あの、あたし……」

アキラの手が、マユミの肩に置かれた。

「え? あ、あの……」

アキラの顔が目の前に迫った。彼は目を閉じて唇をとがらせている。

「い、いや、だめ……」マユミは小さく言った。

アキラは目を開けた。「いいだろ? 俺たちつき合ってるんだから」

マユミは両手で彼の両肩を押しやった。すると、アキラは出し抜けにマユミに抱きつき、床にその身体を押し倒した。

「や、やめてっ!」マユミは叫んだ。

アキラは無言で両手をマユミの胸に押し当て、乱暴に掴んだ。

「いっ!」マユミは痛みに身体を仰け反らせた。再び眼前に迫ったアキラの顔からは表情が消え、額には脂汗が浮かんでいる。

「いいじゃないか、俺、シャワーも済ませたし」

「いやーっ!」

マユミはありったけの力でその男子の身体を突き飛ばし、焦って起き上がると、バッグを鷲づかみにしてドアを開け、部屋を飛び出した。

その夜、マユミは自分の部屋で、早い時間からさっさとベッドに潜り込み、身を縮めてうずくまっていた。メール着信を知らせるアラームが鳴って、それを手に取ったマユミは、アキラからの『ごめん』とだけ書かれた内容を見ると、焦ったように電源を落とし、ケットをばさっと頭からかぶってしまった。

◆

明くる7月31日。月曜日。

部活の間中、暗い顔をしていたマユミを見かねて、プールから上がったユカリが声を掛けた。

「デートで何かあったんだ、マユミ」

マユミの目に涙が浮かんだ。

「乱暴されたの?」

マユミはコクンと頷いた。

「言ったでしょ、男のコってそんなもんだ、って。で、無理矢理エッチさせられたの?」

マユミは首を横に振った。

「じゃあ、キス?」

またマユミは首を振った。

「何されたのよ」

マユミは小さな声で言った。「抱きつかれて、おっぱい揉まれた……」

「おお、そりゃびっくりしただろうねー」ユカリはマユミの肩に手を置いた。

マユミはようやく目を上げてユカリを見た。

「男の子ってみんなそうなのかな……」

「あの品行方正っぽいアキラ君でさえそうなんだから、まず99パーセント、オトコはそんなもんなんだろうね」

「ひどい……ひどいよ、いきなりあんな事」

「でも、言われてみればアキラ君、目つきは鋭いね、確かに。あれはオスの目だ」

「そう……思う?」

「表情は優しいけど、ぎらぎらしてない? ま、サッカー部のレギュラーだから無理もないか」

マユミの目から涙がぽろりとこぼれた。

「ところであんた、どんな格好でデートしたの?」

「……Tシャツにキュロットだよ」

「何それ。もっとお洒落するでしょ。普通、デートなんだから」

「だって、何着ていけばいいのか、わかんなかったんだもん……」

「あんたの普段着じゃん、それ。思いっきり」

「そんな事言ったって……」

「で、どこで襲われたの? 彼の家?」

マユミはコクンと頷いた。

「でも、わかるな」

「何が?」

「上はTシャツ一枚だったんでしょ?」

「そうだけど……」

「あんたのその巨乳見たら、オトコなら誰でも触りたくなるよ」

「やめてよ、巨乳なんて……」マユミは顔を赤くして、抗議するようにユカリを睨んだ。

「しかもそれでのこのこ彼の部屋まで行ったわけでしょ? あんたには悪いけど、ある意味、自然な行動だね、アキラ君」

ユカリはプールサイドのベンチにマユミを座らせて、静かに語り始めた。

「思春期の男ってそんなもんだって。高校生ぐらいの男子は、エッチな本とかサイトとか、女の子の下着とかに異常に興味を示すものだし。実際女のコが目の前にいて、もしかしたら脈有りか、って思っちゃったら我慢できなくなるんだって。あんただってそれくらい知ってたでしょ?」

「でも、初めてのデートだよ?」

「そんな事欲情したオトコには関係ないよ。でも、いきなり抱きついたりするのは行き過ぎだね。確かに」ユカリは目を閉じてこくこくと頷いた。

マユミはまたうつむいた。「ひどいよ……」

「でも、一人で男の子の部屋に行くって事は、あっちもそんな行為をOKした、って思うんじゃない? あんたも警戒心なさ過ぎだよ」

「……もう、懲りた」マユミは大きくため息をついた。

「でも、良かったじゃん。唇もカラダも奪われなくてさ。一応貞操は守れたわけだし」

その中学来の友人は優しく微笑みながらマユミの肩をぽんぽんと叩いた。

「ごめんね、ユカリ。慰めてくれてありがとう」

「気にしないで。マユミこそ、今度はちゃんとあんたに優しくしてくれる人とつき合いなよ」

「……もう、無理かも」

ユカリは不意に思い立ったように言った。「いる、いるね、あんたにぴったりな男子」

「えっ?」

ユカリはにやにやしながら続けた。「優しくて、あんたを大切にしてくれそうな人。そうそう、この人ならいざそういう事になっても野獣にならない気がする。オトコの残り1パーセント」

「だ、誰よ、それ」

ユカリは人差し指を立てた。「ケンジ君」

「ええっ?! ケン兄?」マユミは驚いて思わず大声を上げた。

「態度も、顔つきも、それに目つきもめちゃめちゃ優しそうじゃん。あんた一緒に住んでるからわかるんじゃない?」

「た、確かにケン兄は優しいけど、つ、つきあえないでしょ、あたしたち兄妹なんだから」

ユカリは楽しそうに言った。「わかってるって。残念だったね。マユミの彼としてぴったりなのに。あたしだって今の彼とつきあってなければケンジ君に抱かれたいって思うな」

「だ、抱かれたい?」

「あの逞しい身体、優しい目、シャイな仕草、もう理想じゃない? ある意味高校生離れしてる感じ」

「まじめにやって、ユカリ」マユミは赤面したままベンチを立った。

感想を書く

この話の感想を書きましょう!

全て感想を見る:感想一覧